今回から半導体プロセスの話をしていこう。まずこれに先立って、2013年11月にインテルが開催した投資家向け説明会の資料をもとに、インテルの14nm以降のプロセスと、これにまつわるビジネスの話を解説していこう。

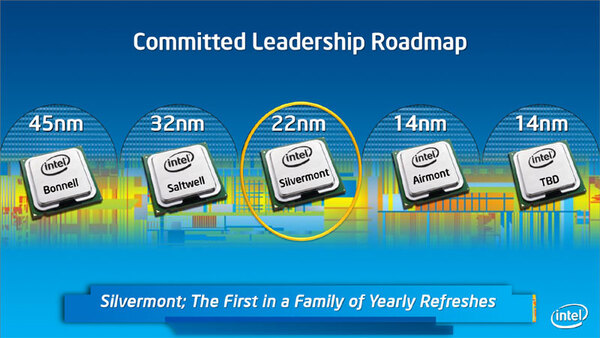

Atomのロードマップ。次期プロセッサーは14nmプロセスで製造される

量産が約3ヵ月遅れる

14nmプロセスの動向

元々昨年10月に行なわれた2013年第3四半期の決算報告の中で、同社CEOであるBrian Krzanich氏が14nmプロセスの量産開始を1四半期遅らせることを発表している。

本来だと2013年末にはこの14nmプロセスを使っての製造が開始されるはずだったため、これが2014年3月あたりまで伸びる計算だ。ということは、14nmプロセスを利用して製造した製品がファウンダリーから出てくるのは早くて5月末、実際には6月に入ってからになると思われる。

この14nmの遅れに関しての詳細が、同社のWilliam Holt氏(Exective Vice President&General Manager, Technology and Manufactureing Group)から説明があった。

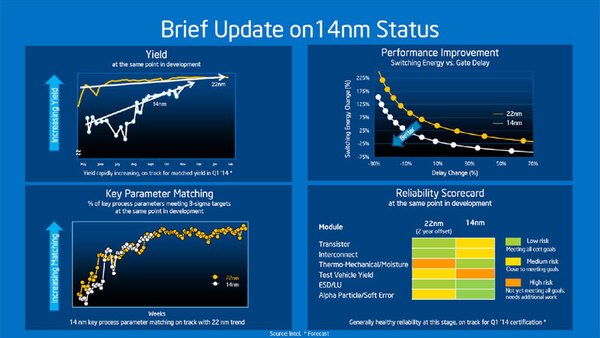

14nmの状況を22nmの場合と比較したものが上の写真である。画像は縮小してあり見づらいので、右上を除く3つについてそれぞれ大きく示していこう。

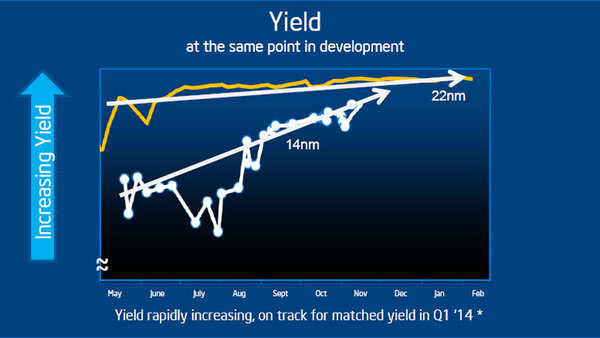

下の画像は、歩留まり(Yield)の比較である。22nmについては、現在ではなく2年前の状態を基にした結果であるが、これと比較すると14nmはやや立ち上がりがもたついていることがわかる。

インテルの推定によれば2014年1月には22nmと同等の歩留まりが達成できるという見込みであるが、実際には2013年の6~8月はずいぶん苦しんだ様子が伺えるし、10月も色々大変だったようで、このまま推定どおり2014年1月中に22nmと同等の歩留まりが達成できるのか、もう少し情報がほしいところだ。

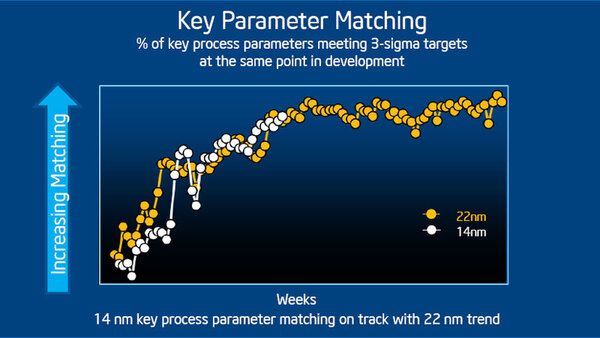

下の画像は22nmプロセスと14nmプロセスの両方を使って製造したウェハーの物理的な特徴を比較したものである。例えばある電圧・温度である電圧をかけたときに電流はどうなるか、その際の遅れはどの程度かなどの目標パラメーターが、どんなプロセスでも設計段階で決められており、その数は数百から数千ある。

プロセスの開発段階では試しに流したウェハーについて、こうしたパラメーターを全部測定し、目標にあった結果が出ているかどうかを確認するわけだが、上の画像はこの合い方を示したものである。14nmプロセスのパラメーター改善は、22nmの時とほぼ同じ具合に進んでいるとしている。

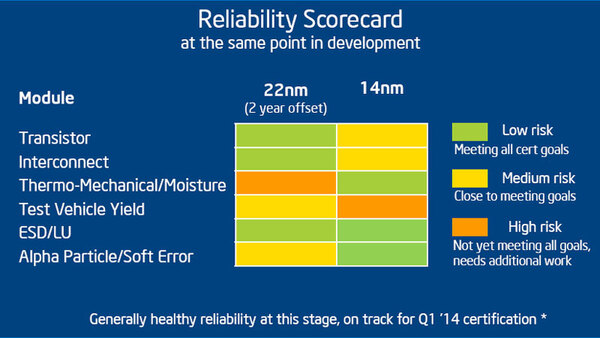

最後が信頼性に関するもので、22nmはやはり2年前の状況を示したものである。以下のように、ほぼ22nmと同等レベルが達成できている、としている。

- トランジスターおよび内部配線の信頼性:22nmはほとんど問題なかったが、14nmではまだいくつか改善の必要あり

- 熱・機械的信頼性及び湿度対策:22nmでは深刻な問題であったが、14nmではほぼ問題なし

- テスト用ビークルの信頼性:22nmではやや改善の必要がある程度だったが、14nmでは大分改善の必要あり

- 静電気放電/ラッチアップに関する信頼性:22nm/14nmともにほぼ問題なし

インテルはこれまで、未発表のプロセスの詳細をここまで公開することはなかった。もちろんIEDM(IEEE International Electron Devices Meeting:半導体素子に関する国際学会)に、研究レベルでの発表を行なうことは煩雑にあったが、量産プロセスに関しては完成後に報告というのがほとんどだった。

それが今回前倒しで14nmプロセスの動向を説明したのは、後述するファウンダリーサービスへの配慮であろうと考えられる。そのファウンダリーサービスの話は後回しにして、まずは性能の話をしよう。

消費電力が下がり性能が向上する

プロセスの微細化はいいことづくめ

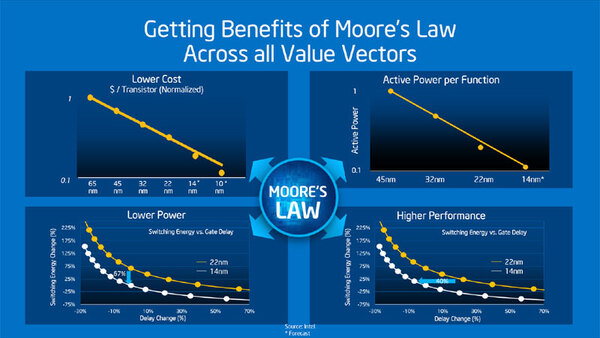

下の画像が全体をまとめたものだが、トランジスターコストは着実に下がり、機能あたりの消費電力も下がり、かつ性能は向上することが示されている。左上はトランジスター1個あたりのコストを、65nm世代を1とした場合に換算したもの。

縦軸は対数なので、14nm世代で0.2位になる。右上は機能(例えば1個のゲート)あたりの消費電力で、これは45nm世代を1とすると、14nm世代では0.1近くまで落ちる。

下の2つのグラフは、22nm世代と14nm世代を比較した場合、動作周波数が同じなら動的消費電力が67%減少(左下)、動的消費電力が同じなら速度が40%向上(右下)としている。

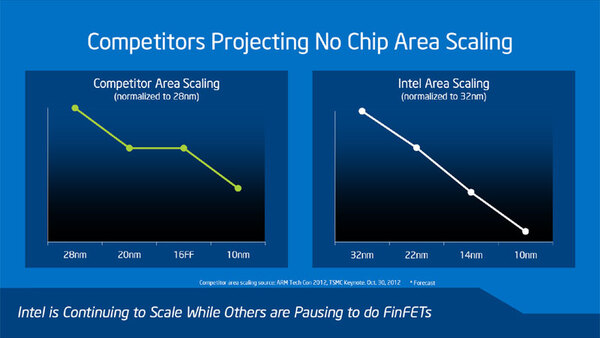

またダイ面積を比較した場合、TSMCなどの競合は20nm世代と16nm/14nm世代で密度を上げられないのに対し、インテルは継続して密度を上げられる、と主張している。

この連載の記事

-

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -

第850回

デジタル

Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ -

第849回

PC

d-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現 - この連載の一覧へ