前回はDRAMの近未来展望を説明したので、今回はフラッシュメモリーについて説明しよう。すでにおなじみSSDのコアとなるコンポーネントだ。

半導体プロセスの話でフラッシュメモリーの説明をするのは、DRAMよりもシビアな、以下のような状態になっているからだ。

- DRAMにも増して容量増加の要求が高く、これに向けてDRAMよりもさらに微細化を進めることになった。

- 微細化だけでは足りないので多値化もやった。

- それでも足りずに3Dに向けてすでに量産に入った。

さて、フラッシュメモリーの構造も説明してなかったので、まずはここから始めたい。フラッシュメモリーと一口に言っても、大別してNOR型とNAND型がある。実はどちらも発明者は一緒で、東芝の元社員、舛岡富士雄氏によるものだ。

最初に発明されたのがNOR型で、次いでNAND型が発明された。もっともNOR型とNAND型は、基本的な記憶素子の構造は同一で、配線が異なるのみである。もっともその配線の違いにより以下の違いがある。

- NAND:高集積化に向いており、書き込みは相対的に高速。ただしアクセスはブロック単位で、ランダムアクセスは低速

- NOR:集積度は低くなるが、バイト単位でのアクセスが可能。書き込みは遅いが、ランダムアクセスは高速

ただ、どちらにせよ原理そのものは一緒ということで、ここからはNANDフラッシュをもうすこし細かく説明していく。セルの構造そのものについて言えば、最初に発明されたのがフローティング・ゲートで、次いでチャージ・トラップという構造が2006年に開発されている。

ほかにもSpansionが特許を持っているミラー・ビットという構造もあるが、あまり一般的ではないのでここでは割愛する。

NANDフラッシュがデータを保持する仕組み

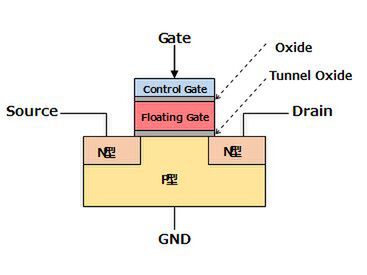

図1がそのフラッシュメモリーのセルの基本構造である。通常のNMOSによく似た構造であるが、異なるのはゲートが二重構造になっていること。まずP型半導体と接する部分にトンネル酸化膜と呼ばれる薄い絶縁構造があり、その上にFloating Gate(浮遊ゲート)と呼ばれる部分がある。さらにその上に絶縁膜を挟んでゲートが構築されるという構造である。

図1 フラッシュメモリーの基本構造

フラッシュメモリーの基本的な動作は、このフローティング・ゲートと呼ばれる箇所に電荷を蓄えることで、記憶素子とする仕組みである。具体的にはどんな形で動作するかということで、まずは記憶を保持する場合だ。

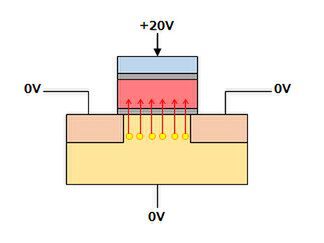

コントロール・ゲートにのみ+20V程度をかけ、あとを全部0Vにすると、電子がトンネル酸化膜を貫通して、フローティング・ゲートに流れ込む(図2)。

図2 記憶を保持する場合は、コントロール・ゲートにのみ電圧をかけ、電子をフローティング・ゲートに流し込む

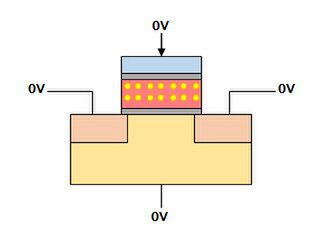

ある程度流れ込んだ状態でコントロール・ゲートの電圧も0にすると、フローティング・ゲートに流れ込んだ電子はそのまま行き場をなくした状態で保持されることになる。これが、値として“0”を保持した状態である(図3)。

図3 コントロール・ゲートの電圧を0にすると、フローティング・ゲートに流れ込んだ電子はそのまま行き場をなくした状態で保持される

逆に消去はどうするかというと、図2とは逆に、コントロール・ゲート以外に20Vをかけることで、フローティング・ゲートに保持されていた電子がトンネル酸化膜を貫通して流れ出し、フローティング・ゲートの中に電子が残らなくなる。この状態が、値として“1”になるわけだ(図4)。

図4 消去の場合は、コントロール・ゲート以外に電圧をかけることで、フローティング・ゲートに保持されていた電子を流し出す

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ