Haswell

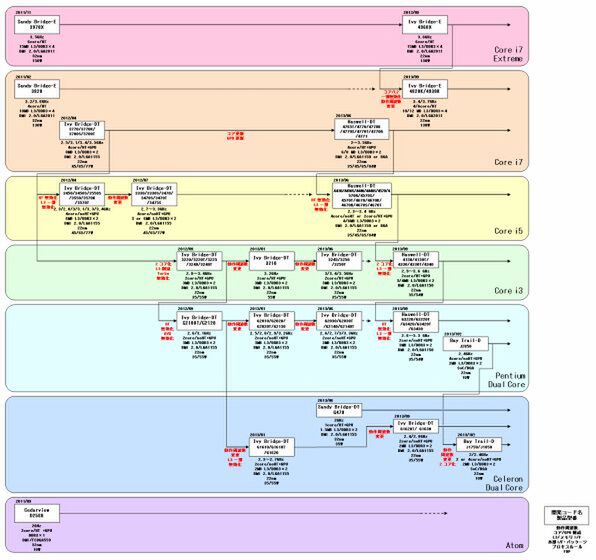

今回はインテルのデスクトップ向け製品のアップデートをまとめて解説しよう。前回はHaswell製品リリース直前の5月のレポートだったので、ここからのアップデートになる。

6月にHaswellベースの

第4世代Core iシリーズが発売

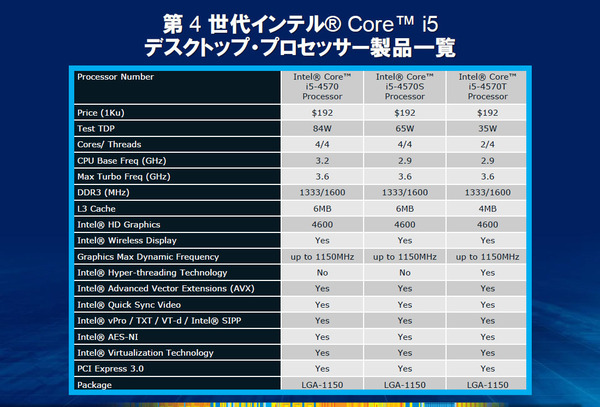

インテルは6月2日にHaswellベースのCore i7とCore i5を発売した(関連記事)。当初発表されたのは、Core i7が4765T/4770/4770K/4770S/4770Tの5製品、Core i5が4430/4430S/4570/4570S/4570T/4670/4670K/4670S/4670Tの9製品となっていた。

いずれもLGA 1150パッケージでの提供となっている。このうち「Core i5-4570T」のみ、Core i5にも関わらず2コア/4スレッドという不思議な構成になっている。

35WというTDP枠で製品を提供するためには4コア構成では難しかったのかもしれないが、後追いで追加された「Core i5-4670T」は4コア/4スレッド構成で動作周波数を2.3GHzまで落としてTDPを45Wまで下げていることを考えると、実は1.8GHz位まで動作周波数を落とせば35Wでも行けるような気はする。

結果として後追いで投入されたCore i3製品との差が少なく、差別化にやや苦労したことが伺える結果になった。

ここからやや遅れて、チャネル向け、つまり店頭販売向けのモデルとは別に提供が決まったのが「Core i7-4770R」と「Core i5-4570R」である。こちらはBGAパッケージのため、直接PCメーカーに納入される形になり、ユーザーはあくまでこれを搭載したマザーボードあるいはPCを購入するしか入手する方法がないことになる。

「Core i7-4770R」は定格3.2GHz、最大3.9GHzの4コア/8スレッド品、「Core i5-4570R」は定格2.7GHz/最大3.2GHzの4コア/4スレッド品ながら、L2キャッシュは6MB(Core i7-4770R)/4MB(Core i5-4570R)と1グレード下の製品構成になっている。

ただその分TDPは65Wに抑えられており、また搭載するGPUが「Iris Pro 5200」になっているのが特徴である。Iris Pro 5200はオンパッケージでeDRAMを利用したフレームバッファを搭載、またGPU自身もGT3相当の性能を持っており、省電力ながらGPU性能は比較的高い用途向けといったあたりだ。

本来これはモバイル向けの製品であるが、AIO向けやNUC向けなどで差別化を図りたい用途向けである。もっとも65WともなるとNUCのサイズでは明らかに放熱性能が不足するが、GIGABYTEはIDFにおいて、背の高さこそ結構高いものの、底面積はNUCと同サイズのBRIXを展示しており(関連記事)、年末までには市場に投入されそうな勢いである。

これとは別に、9月に追加で投入されたのが「Core i7-4771」と「Core i5-4440」である。どちらも若干ながら動作周波数を引き上げた製品であり、ラインナップの拡充に貢献することになった。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ