前回掲載したインテルの14nmプロセスの記事が予想外に反響があって驚いている。プロセスの話は今回からが本番。先端プロセスの話も後々出てくるが、その前に少し基本的なことのおさらいをしておきたい。

トランジスタベースのデジタル回路

電子回路には、アナログ回路とデジタル回路の2種類がある。両者の違いは、デジタル量で処理するか、アナログ量で処理するかである。デジタル量というのは0か1しかない。対してアナログ量は、連続した可変量を扱うことになる。

このデジタル量は、ブール代数と呼ばれる記号論理学を使って扱われることが多いが、今回はその話は後送りする。回路上で見ると、0~5Vの範囲で変動する電圧を持つ回路の場合、アナログ量だと0~5Vの範囲を連続する値として扱うのに対し、デジタル量ではどこかにしきい値を設けて、例えば2.5V以上ならそれを「1」、2.5V未満ならそれを「0」と扱う形になる※1。

※1:これは比喩であって、これでは2.5V付近で電圧がぐらついた時に値が0と1の間で激しく振動することになり、あまりよろしくない。実際は例えば1.5V以下を0、3.5V以上を1として、1.5~3.5Vの間は「不定」という扱いにする。

そのデジタル量を扱う部品がトランジスタである。トランジスタは1947年にアメリカのベル研究所で初めて半導体が発明されて以来、非常に広く利用されている。では、トランジスタはなにをするかというと、基本原理は「電流の増幅作用」である。

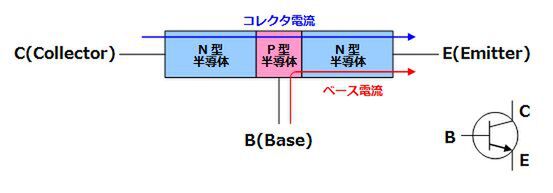

下の画像は非常にラフなトランジスタの模式図である。これはN型の半導体でP型の半導体をサンドイッチ構造にした、NPNタイプと呼ばれるものだ。

NPNタイプのトランジスタ模式図

NPNタイプは、「B(Base)からE(Emitter)に電流(ベース電流)を流すと、これに比例した電流(コレクター電流)がC(Collector)からEに流れる」という働きになる。図の右下が、このトランジスタを示す記号である。ちなみに図のN型半導体とP型半導体を逆にしたPNP型のトランジスタもある。

コレクター電流の大きさは、ベース電流の数十倍~数百倍にすることが可能で、「少ない電流で大電流を制御できる」という意味でこれを増幅作用と呼んでいる。

これがどうデジタル回路に関係してくるかというと、トランジスタを電流On/Offのスイッチとして使えるのである。つまり1ならスイッチOn(コレクター電流が流れる)、0ならOff(コレクター電流が流れない)といった実装になる。これを組み合わせてゆくことで、複雑なデジタル回路を構成してゆくというわけだ。

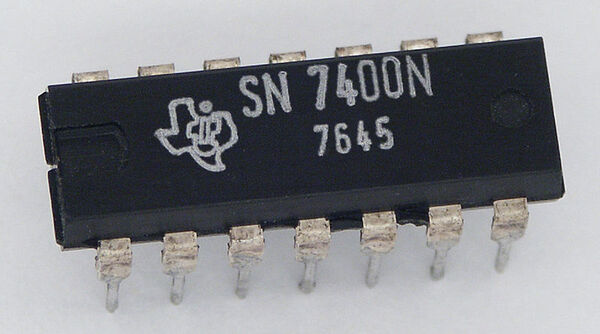

初期のデジタル回路やIC/LSIは全部この構成で実装されており、かつてはTTL(Transistor-Transistor Logic)と呼ばれるものが一般的だった。信号電圧は5Vで、TI(Texas Instruments)社が発売した7400シリーズは安価に入手できるTTL ICということで広く利用されていた。筆者も高校生の時分に作ったエレキーはTTL ICで構成した覚えがある。

このTTL ICにどのようなものがあったかは、英語で恐縮だがWikipediaの「List of 7400 series integrated circuits」(関連リンク)を見ていただいた方が早いだろう。

パッケージそのものは14~20ピン程度のプラスチックDIPパッケージで、ユニバーサル基板にDIPソケット経由などで簡単に配線できるうえ、ICそのものもそう高くなく、ウン十年前の高校生のポケットマネーで何とか買える程度だった。

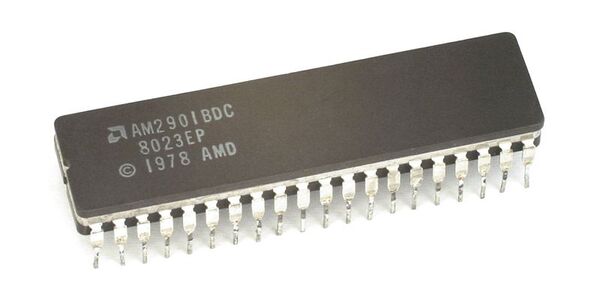

初期のコンピューターの中には、本当にこのTTL ICを使って構成されていたものも少なくない。連載122回でAMDのRISCプロセッサー「Am2900」のご先祖様にあたる「Am2900」シリーズに触れたが、このAm2900シリーズは内部はともかく外部はTTLレベルで信号が出ていた。したがって、Am2900を使ってCPUボードを作る場合、周辺回路は必然的にTTL ICを使うことになった。

さらには、TTL ICを使ってCPUを作るという優雅な趣味もあり、「CPUの創りかた」という書籍がマイナビから刊行されている。現実問題として使い物になるかどうかはともかく、技術的にはまだTTL ICでもデジタル回路が構成できる。

■Amazon.co.jpで購入

-

CPUの創りかた渡波 郁(著)毎日コミュニケーションズ

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ