今回は半導体プロセスそのものではないが、非常に影響がある、というより多くのファウンダリーが望んでいるEUVを解説したい。

ウェハーにトランジスタを形成する

マスキングと露光

EUVの話をするためには、まず露光というプロセスの話をしないといけない。これまでも露光(リソグラフィー)の話は折々で説明した。例えば連載第238回でトランジスタの形成の説明をした時には、簡単に「フォトレジスト」で済ませているが、これが結構大変なのである。

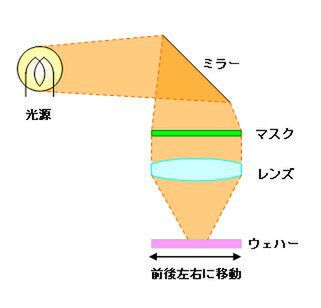

露光というプロセスは名前の通り「光に晒す」工程である。実際にはマスクを被せた上で光に晒すわけであるが、装置(これをステッパーと呼ぶ)は下図のような構成になっている。

ステッパーの仕組み。光源で光を発生させ、ミラーなどを使って方向を変化させる

まず光源(これは後述)で、実際に利用する光を発生させた上で、ミラーなどを使って方向を変化させる。「ミラーなんて使わずに、マスクの上に光源置けばいいじゃないか」と思うだろう。昔は光学系を簡素化すべく、そうした構成を試みた装置もあったようだ。

しかし、この光源そのものが非常に複雑な構成になっており、それだけで数トンの重さになりかねない。そんなものを土台から数メートル~数十メートル近くにふらふら吊り下げておくというのはあんまり感心できず、一般にはミラーなどを使って光の方向を変化させるようにしている。

次に、その光をマスクに当てる。このマスクとは、光を通す部分には穴を開け、それ以外は光を遮断する文字通りの「マスク」である。マスクそのものも、微細化が著しい。一般論としてマスクの寸法は1:4や1:5といったものが利用される。

例えば28nmプロセスを使い、ダイサイズが10×10mmのチップを作る場合、そのマスクは40×40mmないし50×50mmのサイズで、配線パターンの幅は112nmか140nmになる。

これを作るのも結構大変で、基本的には石英ガラスなど熱膨張が非常に少ない素材の上に、クロムあるいは黒化金属銀などの膜を形成して作ることになる。当然マスクそのものが非常に小さいので、ミラーからマスクに至る間にレンズなどを挟んで光を絞る作業が必要になる。

マスクを通過した光は、一旦レンズを経由する。先にマスクのサイズは1:4や1:5で作ると説明したが、逆にこのレンズで4:1や5:1に光を絞ることで、最終的にはダイのサイズに合わせた大きさに光を絞り込むわけだ。その絞り込んだ光をウェハーに当てることで、露光というプロセスが実現する。

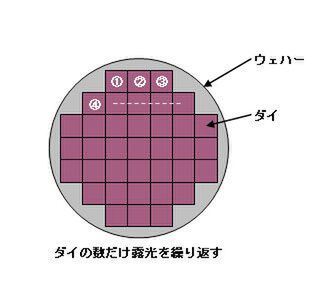

ところで上図でウェハーが前後左右に移動するというのはどういうことかというと、マスクは先にも書いたとおりダイ1個分のサイズでしかない。一方、ウェハーの上には複数枚のダイを作る場所があるわけで、下図のようにウェハーの上でひたすら露光を繰り返しながら全部のダイの分を作りこむことになる。

ウェハーを前後左右に移動させ、露光を繰り返すことで全部のダイを作る

下の動画はオランダのASMLが提供する公式のプロモーションビデオの中で、実際に露光を行っているシーン(2分12秒~2分21秒)を抜き出したものであるが、ウェハーが前後左右に動きながら、細かく露光しているのがわかるだろう。

ちなみにこれは「ステップ&リピート」法と呼ばれている。「こんなことやらなくても、ウェハー1枚分のマスクを作れば一気に露光できるのでは?」とか思われるかもしれないし、実際昔、ウェハーの直径がまだずっと小さかったときは、こうした方法を取った時期もあったらしい。

ところが最近は、たかだか40×40mmや50×50mmのマスクを作るだけで数千万~数億だから、これが300mmのウェハー全体となると、その直径は1200×1200mmや1500×1500mmともなって、製造コストは数十億では効かないだろうし、なによりこんな大きな面積に均一に光を当てるのは至難の業である。

そのうえ、今ですら光源の出力が足りないのに、さらに面積を増やすと絶望的に光源の出力が不足することになる。ウェハーを動かさずに光学系を移動させる方法も昔はあったようだが、高い精度が求められる昨今では光学系を固定してウェハーを動かす方が、精度を高めるという意味でも効率を上げるという意味でも妥当とされる。ウェハーを動かしながら細かく露光してゆく「ステップ&リピート」法という仕組みは、極めて現実的な方法なわけだ。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ