遠藤諭のプログラミング+日記

プログラミング+の“+”の意味は「プログラミングの周りにある関連ねた」の意味。角川アスキー総研の遠藤諭が落ち穂拾い的なコラムを書いていきます。『週刊アスキー』の連載「神は雲の中にあられる」でやったプログラミングねたほか転載もあり。

2024年07月22日 09時00分更新

-

2024年07月22日 09時00分

トピックス

第170回 開かずのMO――25年以上前のDTPデータを発掘してひらいてみる

本や雑誌は「原稿」や「写真」などを印刷会社に送ることで本の形にしてもらう。このときに送るデータが「入稿データ」だ。25年前といえば、日本でMacintoshを使ったDTP(デスクトップパブリッシング)が本格的に広がりはじめた頃。そんな時代の『月刊アスキー』の入稿データを開いてみた。

-

2024年06月24日 08時00分

トピックス

青梅のマイコン博物館オープン記念としか思えない!

第169回 初期『月刊アスキー』誌面が国会図書館デジタルコレクションでネット閲覧可能に!

1977年の創刊から1982年までの初期月刊アスキーの内容を収録した『エンサイクロペディア・アスキー』が、国立国会図書館デジタルコレクションの送信サービスを利用してネット閲覧できるようになった。そうした初期のマイコンをはじめ多くのコンピュータを集めた青梅の新「マイコン博物館」もいよいよオープン!

-

2024年04月17日 09時00分

トピックス

2024年5月に向けて準備中の新マイコン、パソコンの聖地

第168回 オープン直前の新「マイコン博物館」におじゃまして展示品や施設を案内してもらった!

1970年代のマイコン、パソコンの初期やそれ以前のデジタル機器、国産パソコンやゲーム機まで展示する青梅の新「マイコン博物館」が、5月オープンする。その秘密基地みたいな施設に一足お先におじゃまさせてもらってきた。

-

2024年03月29日 09時00分

トピックス

第167回 Googleの始め方――スタートアップをいちばん知っている人物が語る3つの条件とは?

「Googleの始め方」って、私も一瞬目を疑ったというか釣りっぽいタイトルである。しかし、書き手がDropboxやAirbnb、Redditを世に送りだしたYコンビネータの創業者だとなると話は変わってくる。テクノロジーとビジネスアイデアと共同創業者の関係について誤解していなかっただろうか?

-

2024年02月26日 09時00分

トピックス

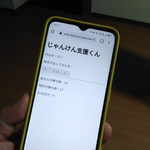

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(8)

第166回 女子大生が100日連続で生成AIで100本のプログラムを書いたらどうなったか?

目下、ソフトウェア産業の最大のテーマは「我々は人間の言葉でプログラムを書くようになるだろうか」ということだ。世界中のIT企業が試みている生成AIによるソフトウェア開発について、女子大生が1日1本のソフトウェアを100日間1日平均9時間以上かけてやってみた。

-

2024年01月23日 09時00分

トピックス

SKIPシティで Jetson nano搭載のDonkeyCarが走ってる

第165回 生成AIも体験して学ぶ「AIのアイ」展がはじまった!

生成AIが、しずかにしかし着実に我々の生活や社会に浸透してきている。ちょうど1990年代に人々の耳に入ってくる音楽のほとんどが何からの形でコンピューターを通したものになったようにだ。そんないま子供も大人も体験して楽しめる「AIのアイ」展はタイムリーな催しだ。

-

2023年11月21日 09時00分

トピックス

ChatGPTに巡回セールスマン問題は解けるのか?

第164回 新しくなったChatGPTにできること、できないこと

ちょうど1年前に公開されたChatGPTが、画像や音声に関するマルチモーダル化、カスタム化がほどこされて大幅に刷新された。それでは、いまChatGPTには何ができて何ができないのか?

-

2023年11月11日 09時00分

トピックス

第163回 日本にはコンピューター博物館が必要だ! 青梅の新「マイコン博物館」のクラファンがスタート

2019年に正式オープンした青梅の「マイコン博物館」が、新拠点への移転に際してクラウドファンディングを実施中だ。すでに2時間で成立したクラファンだが、どんなコンピューターが展示されるのか、どんな魅力のある博物館なのかを紹介する。

-

2023年08月19日 09時00分

トピックス

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(7)

第162回 遊べるWebサイトを240秒で作る方法――DeployScriptを試そう

またまた、ChatGPTで「ここまでやるか?」というプラグインが登場した。「こんなサイトが欲しい」と伝えるとHTML、CSS、JavaScriptを自動生成して、サイトまで立ち上げてしまうDeployScriptである。

-

2023年08月14日 09時00分

トピックス

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(6)

第161回 情報理論の父クロード・シャノンとChatGPTによる完全パングラムの生成

ことば遊びの中でもアルファベット26文字だけで文を作るパングラムは最も複雑なものの1つとされてきた。専門的なサイトでも数個しか紹介されてない完全パングラムをChatGPTで作ってみる。

-

2023年08月05日 16時00分

トピックス

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(5)

第160回 アルファベット26文字をすべて使ってできるだけ短い文を作る with ChatGPT

8月3日、ChatGPTがバージョンアップたからなのか? 何カ月も以前からできたのか? 気がつくと半年前はできなかったと思うことができるようになっていた。アルファベット26文字を1回以上は使って短い文を作ることだ。

-

2023年07月31日 09時00分

トピックス

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(4)

第159回 最短15分! ChatGPTに自分の過去原稿を合体して“自分GPT”を作る

目下、世界中でたくさんのプログラマが挑戦しているのが、ChatGPTの言語力を生かしたオリジナルのチャットBOTを作ること。そこで、月刊アスキーに1987年から1995年まで連載した『近代プログラマの夕』など、数百本で数十万文字の原稿をベクトル化してengoGPTを作ってみた。

-

2023年07月10日 17時00分

トピックス

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(3)

第158回 ChatGPTの新機能コードインタープリターに《未来の仕事の全自動化》が見える

ChatGPTをはじめとする生成AIで、さまざまな仕事がどんどん効率化してくることが予想される。今月に入ってOpenAIが公開した新機能「GPT-4 Code Interpreter」は、未来の我々の仕事のようすがどんなものか教えてくれる。

-

2023年07月06日 09時00分

トピックス

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(2)

第157回 ChatGPTに接続して魯山人に「お茶漬け」について教えてもらう

魯山人の「お茶漬け」について述べている10本の文章を読み込ませて、OpenAIの言語モデルで喋るチャントBOTを書いてみる。ChatGPTなみの対話ができて、オリジナルな内容のチャットBOTができたら使えそうだ。プロンプトプログラミング特別編。

-

2023年06月21日 09時00分

トピックス

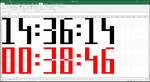

ChatGPTプロンプトプログラミング講座(1)

第156回 生成AIはプログラミングに何をもたらすのか?

ChatGPTにおかせプログラミング講座の第2弾。今回は、エクセルで時計をタイマーのVBAを書いてもらいながら、生成AIによる「プロンプトプログラミング」のノウハウ編。日本全国のプログラマに救いの手を差し伸べる!?

-

2023年06月15日 08時00分

トピックス

AIがソートの新アルゴリズム発見――僕らはChatGPTでプログラムを作ろう!

第155回 ChatGPTでプログラミングのフラット化がはじまっている

ChatGPTがリリースされてから約半年。さまざな使い方がされているが、やらなきゃ損なのがChatGPTにプログラムを書いてもらうことだ。本当に、まったくの未経験者でもあっという間にプログラムを作って動かすことができる。プログラミングのフラット化がはじまっている。

-

2023年04月28日 09時00分

トピックス

理化学研究所の歴史とコペンハーゲン精神

第154回 超伝導リングサイクロトロン――日本の科学技術は何のためにあるのか?

埼玉県和光市に本部を置く国立研究開発法人の理化学研究所。仁科加速器科学研究センターのサイクロトロンを訪ねた。同センターを設立、センター長をつとめられた矢野安重氏にマンツーマンでガイドしいただいた。4000種類のRIビームで物質と宇宙の本質に迫る。

-

2023年02月18日 09時00分

トピックス

新しいBingと話題のChatGPTの間にあるものは何か?

第153回 マイクロソフトのAIに「愛しています」と言われ、「結婚したいです」と言われた

2022年10月末にリリースされて以来、いまも話題を提供しつづけているOpenAIの「ChatGPT」よりも強力だとするAIチャットを、マイクロソフトがリリースした。新しい「Bing」だ。ChatGPTに続いてまたまた楽しいことが起きている。

-

2023年01月31日 09時00分

トピックス

『月刊アスキー』創刊号1977年~2000年も全文検索できる

第152回 国会図書館デジタルコレクションのリニュアルとChatGPT

2022年12月21日、国立国会図書館のデジタルコクレションで約247万冊もの蔵書の全文検索が可能になった。いわば、期間的な制限はあるが本の中身がグーグル感覚で探せる。国会図書館のデジタル化の次なる進化はAI化だと思う。

-

2022年12月07日 10時30分

トピックス

大規模言語AIの実力と大規模SNS《Twitter》の憂鬱

第151回 超話題の人工知能ChatGPTに“小説”や“詩”を書いてもらい、“プログラム”は実行してみた

OpenAIのチャット用に学習した大規模言語モデルChatGPTが話題だ。チャット用と言っても、ちょとした小説や詩も書けば、翻訳や編集者的なこしプログラムも書く。こうした人工知能の存在は、我々にとって必要不可欠となるだろう。

-

2022年10月06日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット 052/難易度★★★

第150回 ユタ・ティーポットで午後のティータイムはいかが?

CG(コンピューターグラフィクス)の世界では3Dモデリングされた標準データとして誰もが見たことがあるはずなのが「ティーポット」。その歴史は1970年代の米国ユタ大学に発するということで「ユタ・ティーポット」と呼ばれるわけだが。

-

2022年10月05日 09時00分

トピックス

AIでRCカーを走らせよう@MFT2022

第149回 ラズパイありNVIDIAあり、Donkeyありタミヤあり、未来のクルマは《オモチャ》なのだ

MFT2022 AIカー

-

2022年10月04日 09時00分

トピックス

第148回 ジャンボ油揚げと上杉謙信と秋葉三尺坊――《アキバ》の由来をとことんさかのぼる

《秋葉原》の地名の由来といえば、明治2年の大火で作られた火除地「アキバッパラ」、明治23年に作られた「あきはばら」駅といわれる。その《秋葉》の由来である秋葉三尺坊の修行の地「栃尾」を訪ねた。

-

2022年09月24日 09時00分

トピックス

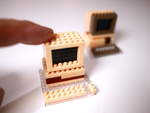

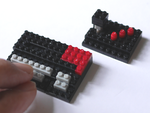

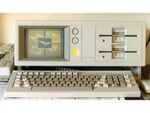

VAX-11/780、Etch A Sketch、IBM PC、PC-8201、たまごっち、MyOASYS2

第147回 歴史的デジタルを作るブロックdeガジェットが50回を超えました

私が歴史的なデジタルをナノブロックやプチブロックで作っていく「ブロックdeガジェット」。第1回のNEC PC-8001からスタートして、第50回のIBM 5150こと初代IBM PC。それぞれ、日本のPC、世界のPCの歴史を作ったマシン。ここ2カ月ほどの作品の内容を紹介する。

-

2022年09月01日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット 047/難易度★★★★

第146回 歴史上もっとも美しいタイプライターは、 オリベッティValentine!

1960年代末にイタリアのオリベッティ社から発売されたVlentineは、プロダトクデザインの歴史の中でも重要な位置を占める製品。まっ赤なプラスチック製のケース(赤いバケツと呼ばれた)からあまりにも美しいデザインの本体が出てくる。

-

2022年08月12日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 044/難易度★★★

第145回 家電やAV機器はロボットだ、だからソニーがロボットをやるのは当然なのだ

1999年ソニーはエンタテインメントロボット「aibo」を発売する。いまとなっては誰も驚かないと思うが「大手電機メーカーのソニーが玩具みたいなロボットを発売するのか?」という意見が社内からもあったそうだ。しかし、それは未来を見据えたプロジェクトだった。

-

2022年07月27日 09時00分

トピックス

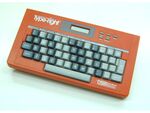

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 特別編

第144回 塩田×遠藤が語り尽くす! モバイルPCの原点 PC-8201から理想の端末まで

1983年に発売されたNEC PC-8201は、米国版、欧州版も発売されて、とくに海外ではジャーナリストや世界を飛び回るビジネスマンに愛された。それを再評価しながら理想のモバイルPCをじっくり語りつくす30分番組を紹介

-

2022年06月14日 09時00分

トピックス

第143回 この夏必読の《脳本》3冊とメタバースの関係は《座標系》にある

「脳科学」に関するお勧め本3冊。PDA時代に一世を風靡したPalmやVisorやTreoの考案者ジェフ・ホーキンスが脳の世界を騒がせている+脳とAIをつなぐ日本の気鋭の研究者+脳にコンタクトするにはベストを着よう!

-

2022年06月01日 09時00分

トピックス

本来ならこの時期COMTEX TAIPEIで台北を堪能していたはずの方々へ

第142回 台湾への移住まで視野(?) 実践的《台湾ラブ本》で癒される

台湾在住のライターで「世界はほしいモノにあふれてる」にも登場した青木由香さんの新しい本が届いた。コンピューター業界人には第2の故郷と思っている人も多い台湾の魅力をバーチャルに蘇らせてくれる!

-

2022年05月23日 14時00分

トピックス

第141回 ボクらの秋葉原をさかのぼっていくと秋葉三尺坊という人物にたどりつく

秋葉原の地名の由来は明治2年の大火のあと作られた火除地が「アキバッパラ」と呼ばれるようになりそれが駅名にと言われるけど。私的な秋葉原の語源をめぐる探訪記を書かせていただく。

-

2022年05月16日 09時00分

トピックス

VRChat、Unreal Engine、MetaMask、Roblox、Reality Capture、などいろいろ。

第140回 みんなのパソコンで走らせたいソフトがガラリと変わってきた!

ひさしぶりに持ち歩いて使うノートPCを新しくした。本体重量が1kgでほどほどパワフル。去年の途中くらいまで数年前のCore i5でもまるで困らなったのだが、ちょっとそうはいかなくなってきたのは走らせたいソフトがある。

-

2022年04月25日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 043/難易度★★★

第139回 アップルの屋台骨を築いた「Apple II」はこんなマシンだった

1977年は個人とコンピューターのかかわりにおいて特別な年だった。米国のマイコン御三家と呼ばれるマシンが次々に発売、初期家庭用ゲーム機を代表するAtari 2600も発売される。そんな中にアップルの屋台骨を築いたApple IIがある。

-

2022年04月20日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 042/難易度★★

第138回 世界最初の家庭用ゲーム機 1972年発売「Odyssey」の完成度

家庭用ゲーム機の最初の製品はなにか? 答えは1972年に米マグナボックス社から発売されたOdysseyだ。1972年にといえば最初のアーケード機の翌年。内容もその後のゲーム機を思わせる2つのコントローラを持っていた。

-

2022年04月16日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 041/難易度★★★

第137回 持ち歩いて使うからパーソナルコンピューターなのだ! Compaq Portable

PCにはデスクトップのノートPCの2つの形があるが、その経過的な時代にはポータブルPCというものがあった。その代表的機種は、Compaq Portable。IBM PC互換機として、本家よりも一歩先を行ったコンパックの最初の商品だ。

-

2022年04月06日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 040/難易度★★★

第136回 3.5インチフロッピーとパソコン家とマクドナルドのハンバーガー

パーソナルコンピューターの意味や歴史を大きく変えたものを3つあげるとしたら、①フロッピーディスク、②マウス、③ネットワーク通信、だと思う。3.5インチフロッピーの歴史やトピックを語りながらブロックで作る。

-

2022年04月01日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 039/難易度★★★★

第135回 最初のスマートウォッチ EPSON RC-20!

1984年に発売されたEPSON RC-20は、世界最初のスマートウォッチ、最初のリストコンピュータと呼べる製品だ。それぞれ厳密な定義はないとしてもこの本体40×32×12ミリ(実測)のベゼルの中でユーザー書いたプログラムが動いたのだ。

-

2022年03月22日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 038/難易度★★

第134回 スマートフォンよりぜんぜん楽しかった! Visor Deluxe

スマートフォンが登場するより前の1999年はモバイル端末がPDAと呼ばれていた時代。ハンドスプリングから発売された「Visor」シリーズは、iPhoneやAndroidなんかよりずっと楽しい端末だった。

-

2022年03月11日 09時00分

トピックス

任天堂ファミコンロボットを作る:ブロックdeガジェット by 遠藤諭 037/難易度★★★

第133回 これぞ横井軍平式! 光線銃やロボットが国産ゲーム機を海外に連れ出した

1983年に任天堂にファミリーコンピュータが発売されたあと、1985年に光線銃やファミリーベーシック、ファミコンロボットなどが次々に発売される。これらファミコンの周辺機器はゲームではない新しい遊び方を提案してくれたと同時に、ゲームの本場米国へ国産ゲーム機がはいっていく切り札となった。

-

2022年03月04日 09時00分

トピックス

Olivetti M10 ブロックdeガジェット by 遠藤諭 036/難易度★

第132回 機械は質実で、しかも優美でなければならない――カミロ・オリベッティは言った

1983年にイタリアのオリベッティが発売したM10は、NECのPC-8201やタンディのTRS-80 model 100の兄弟マシン。ジャーナリストや世界を飛び回るようなビジネスマンに重宝されたマシンだが、傑出しているのは、そのデザインだ。遠藤がいちばん美しいと思うコンピューターをブロックで作る。

-

2022年02月21日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 035/難易度★★★

第131回 初代iMacはなぜモノ作りの教科書なのか?

1998年にアップルが発売したiMacは、それまで事務機的なデザインが主流だったコンピューターの世界を一瞬して変えた。しかし、それがイノベーティブである理由は、見た目のデザインではなかった。

-

2022年02月16日 09時00分

トピックス

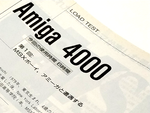

第130回 青い目のオタッキーに気をつけろ! ―― そして、高校生のAmiga 4000ロードテスト

日本アニメは1980年代にどんな位置づけだったのか? 『近代プログラマの夕』にみるジャパニメーション(Japanimation)の話題。うる星、私の友人Hくん、そして、小説家の宮内悠介氏の話。

-

2022年02月10日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 034/難易度★★★

第129回 プログラマーの守護神みたいなプログラム電卓 HP-16C

1982年に発売されたHP-16Cは、コンピューターサイエンスで仕事をする人たちのための電卓。足し算は「1+2=」ではなく「1・2+」で計算する(・はENTER)RPN方式に加えて簡単なプログラムまで実行できる。前向きなエンジニアなら一度はあごがれたHP-16Cをつくる。

-

2022年02月07日 09時00分

トピックス

第128回 この2年で私が食べるようになった料理店についての備忘録的リスト

コロナで海外に旅してごはんを食べることがささやかな生き甲斐だという人には厳しい期間が続いている。ところが、目を見開いてみるとコロナの間に東京都内にはいままでなかった楽しいエスニック料理スポットがむしろ増えている。

-

2022年02月03日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 033/難易度★★

第127回 みんな、ウゴウゴルーガを見てた? AMIGA 500を作る

1992年にフジテレビで「ウゴウゴルーガ」という子ども向け番組が放送されました。この番組でバンバン使われたと言われるのが、コモドール社のAMIGAというコンピューターでした。今回作るのは1987年に発売されたAMIGA 500。

-

2022年01月31日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 032/難易度★★

第126回 写真とカメラを100倍楽しくしてくれたカシオQV-10を作る

いまではスマホに当たり前の自撮りすること、撮った写真をすぐ見たり、それをネットやメールに使ったり。1994年に発売されたカシオのQV-10は、それらすべての原点といっていい。それは、イノベーションでありデジタルならではの楽しさだ。

-

2022年01月26日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 031/難易度★★

第125回 LEGOを生まれ変わらせたMINDSTORMSを作る

レゴといえば70年の歴史のあるデンマーク製の組み立ておもちゃ。1998年に発売されたレゴをコンピューターで動かすセット「MINDSTORMS」は、レゴという1製品のみならず子どもとプログラミングの世界に大きなものをもたらした。

-

2022年01月17日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 030/難易度★★★★

第124回 カセットテープは20世紀を代表する発明の1つだ

1963年にオランダのフィリップスが開発した音楽カセットテープ。正式名称はコンパクトカセット。まだフロッピーが一般的になる前はパソコンの外部記憶装置に使われていたのをご存じでしょうか?

-

2022年01月14日 09時00分

トピックス

第123回 「雪だるま」の作り方をインターネットアーカイブから掘り出す

インターネットアーカイブは、世界中のウェブサイトをはじめさまざまなコンテンツを文字どおりアーカイブしている。まだ、「ブログ」という言葉も定着しきっていなかった2004年の日記原稿を掘り出してみた。

-

2022年01月12日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 029/難易度★★

第122回 家電メーカーからマイコンが登場! シャープ MZ-80K のインパクト

8ビットの御三家といえば、日立ベーシックマスター、シャープMZ-80K、日本電気PC-8001。それぞれの背景がありそれぞれの個性がある。そんな中でも個人ユーザーに人気をはくしこれで育った人も多いMZ-80Kを語る。

-

2021年12月30日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 028/難易度★

第121回 15年はやくスマートフォンになろうとした端末

スマートフォンが世界を大きく変え始めると、それより15年も前にあった1つの会社のことが語られはじめた。それが、ドキュメンタリー映画にもなったGENERAL MAGICである。当時の記録を紐解きながらその本当の意味をふり返る。

-

2021年12月27日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 027/難易度★★

第120回 この電卓からマイクロプロセッサは始まったんだよ! BUSICOM 141-PF

いま我々が毎日お世話になっているスマートフォンやパソコンはもちろんのこと、世界を動かしてほぼすべてのデジタル機器に入っているマイクロプロッセサ。それは、日本のあるメーカーが作った1台の電卓からはじまった。

-

2021年12月22日 09時00分

トピックス

電脳フリマに参加したら楽しかった

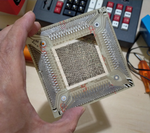

第119回 最初期のスパコンCDC 6600の磁気コアメモリはおいくらなのか?

12月はじめ電脳フリマというものに出品することになった。ところが、使ってないガジェットほど段ボールや屋外ストックに入ったまま。さあ、どうする? ということでどんなものを売ったのか? 獲得されたノウハウも含めて紹介する。

-

2021年12月19日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 026/難易度★

第118回 モバイルの原点は、サンダース軍曹も使っていたモトローラだ

モバイルファーストといわれるデジタル業界のいまその原点をたどると、1982年のモトローラ「DynaTac」、その原型は1972年にデモントスレーションされている。それは、ブリック(煉瓦)フォンと呼ばれて親しまれていた。

-

2021年12月15日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 025/難易度★★★

第117回 B-29爆撃機とテレビゲームの原点アタリPONGの関係

1972年にリリースされた世界でも最初期のアーケードゲーム「PONG」。このゲームのためにゲーム業界の盟主アタリは設立されゲーム産業というものが立ち上がっていく。いわゆるアップライト型筐体のアタリPONGとテニスゲームの歴史。

-

2021年12月03日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 024/難易度★★

第116回 昆虫のAIがロボット掃除機になった

さりげなく市場に登場していまや家電の人気ジャンルとして世界で活躍しているお掃除ロボットが「ルンバ」。その誕生にまつわるお話はAI研究の歴史でも最も有名なトピックの1つなのだ。

-

2021年11月30日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 023/難易度★★★

第115回 私がはじめて買ったパソコン、Apple IIcと友人Hくんのこと

誰しも、パソコンユーザーであれば最初に買ったパソコンというものがあるはずだ。私の場合は、アップルコンピューターが1984年に発売した8ビットパソコン Apple IIcだった。それがよかったと思うのは「パソコンは使う人が自由になるためのものだ」と教えてもらえたことだ。

-

2021年11月23日 09時00分

トピックス

第114回 「たてもの」と「まち」のイノベーションに関する情報共有グループを作りました

「たてもの」と「まち」のイノベーションに関する共有グループを作りました #IoTやスマートシティなど「たてもの」や「まち」とネットデジタルの距離がとても近くなってきた。そのイノベーションの関する情報共有を行うフェイスブックグループを開設。それを作った理由とそこで目指していること。

-

2021年11月22日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 022/難易度★★

第113回 セガファンのみなさまお待たせしました! メガドライブを作る

1988年に発売されたセガの家庭用ゲーム機メガドライブ。MacintoshやAMIGAに積まれていたMC68000を搭載。アーケードの雄らしく格ゲーやレーシングものに象徴される硬派でスピード感のあるハードウェア。そんなメガドラをブロックで作る。

-

2021年11月12日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 021/難易度★★

第112回 コンピューターの中の1ビット1ビットを手で触るパソコン祖先の世界

ふだんお世話になっているパソコンの祖先ってどんなきっかけで誕生したのか、その意外なストーリーをご存じだろうか? そして、そんな時代のコンピューターたちがどんな形をしたものだったか? 最初期のマイコンの1つIMSAI 8080をブロックでつくる。

-

2021年11月03日 17時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 020/難易度★★

第111回 MacintoshやNewtonの開発者が作った電子エアギターJaminatorを愛でる

誰でもジェフ・ベックにも、エリック・クラプトンにも、布袋寅泰にもなれる! そんな夢のギターがこの世に存在したのをご存じだろうか? 1990年に発売された伝説的な電子エアギターの「Jaminator」だ。

-

2021年10月28日 16時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 019/難易度★★

第110回 元祖ガラパゴスだからこそ日本の業界をひっぱり育てたNEC PC-9801

1980年代から1990年代はじめにかけて国内で売れまくったNEC PC-9801シリーズ。このマシンには大変にお世話になったとか、これがあったからいまがあるという人も多いはず。そんな方の机の上に1つはあっていいブロックdePC-9801をお届けする。

-

2021年10月21日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 018/難易度★★

第109回 Nintendo Switchの強さのひみつはなにか?

2017年に発売された任天堂のゲーム機「Switch」。誰もが知っていて多くの人が遊んでいるNintendo Switchの大きさ形をブロックで作りながら堪能する。そして、スマホゲーム全盛のいまも高い人気を誇るそのひみつに迫る。

-

2021年10月14日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 017/難易度★★

第108回 1978年にオモチャが喋って対話して世界が驚いた「Speak & Spell」をつくる

1978年、まだコンピューターも喋ったりしなかった時代に、小さな子供むけのオモチャが流暢に英単語を発音して、子どもたちにクイズや暗号ゲームをプレゼントした。1年ほど前、初代の発売から40年をへて復刻されたデジタル系知育玩具「Speak & Spell」をブロックでつくる。

-

2021年10月13日 09時00分

トピックス

Victorヒストリカルコレクションの話を聞いてきた

第107回 リアル系“ガチャ”はデジタルツインの夢を見るか?

1980年代にビデオデッキがどれだけ人々をワクワクさせたか? 人類のメディア体験を180度変えてしまったか? 「Victor ヒストリカルミニチュアコレクション」は、そんな思いにかられずにはいないメーカー監修のもと作られたリアル系のミニフュギアだ。

-

2021年10月06日 18時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 016/難易度★★★★

第106回 サイコーにSTEMな玩具「アームトロン」を復刻してほしい

1982年にトミー(現タカラトミー)が発売した「アームトロン」。本物の産業用ロボットそっくりの歴史上最もクールなオモチャの1つをブロックで作る。本物や作品のコマ撮りで動く動画も登場!

-

2021年10月01日 09時00分

トピックス

デジタルツイン時代の自分コピーのススメ

第105回 自分を3Dスキャンして向う側の世界(仮想空間)で踊りまくろう!

世の中のモノをそっくり3Dで仮想空間に作ってしまう。デジタルの最新トレンドは、メタバースからミラーワールドへ向かってる。全国民は、そんな時代にいまから備えるべきではないか? 元月刊アスキー編集長が、自らを全身3DスキャンしてPalmの神様と踊りまくる。

-

2021年09月30日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 015/難易度★

第104回 日本最初の家庭用ゲーム機で3つのゲームが遊べる工夫が凄い

日本で最初に発売された家庭用テレビゲーム機は、1975年にエポック社から発売された「テレビテニス」だ。ファミコンの発売が1983年だからその8年前。一体どんなゲーム機だったのか? その内容を紹介しながら作ります。

-

2021年09月23日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 014/難易度★★★

第103回 デザイン思考とラップトップと東芝J-3100

1986年に東芝が発売したT3100/J-3100は、PCの数十年歴史の中でみて凝縮されたテクノロジーとバランスにおいて時代を画した1台。ラップトップコンピューターという言葉を生んだT3100の意外な歴史を語りながら作る。

-

2021年09月16日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 013/難易度★★

第102回 1979年発売のソニー初代Walkmanがもたらしたもの

いまの十代が、いわゆる音響用のコーンスピーカーを知らないという話がある。音楽は、すべてヘッドホンで聴くからだ。ポータブルオーディオによって音楽文化を変えたのが1979年発売の初代ウォークマンだ。

-

2021年09月10日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 012/難易度★

第101回 MSXとASCII Stick II TurboでホームPCの世界へ

1980年代に米マイクロソフトとアスキーが提唱した8ビットの共通規格が、MSX。今回は、その中でもソニーのHitBitシリーズ「HB-F1XD」(1987年)と同時代の製品から「ASCII STICK II Turbo」を作りました。

-

2021年09月09日 09時00分

トピックス

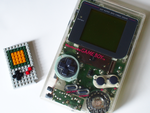

第100回 Raspberry PiのっけたPC-8201? DevTermで行こう!

半年以上前からそのスジで話題になっているレトロデザインのRaspberry PiやCortex-A53搭載のコンピューターキット「DevTerm」。実物が届いたのでプチプチと組み立てると、デザインだけでなくそのコンセプトと作り手の工夫が楽しい!

-

2021年09月02日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 011/難易度★

第99回 Raspberry PiとArduinoがボクらにくれたものはなにか?

100個も売れればいいと考えて作られたというArduinoが、世界的にヒット商品になるとは! 教育目的で作られたRaspberry Piが電子工作どころかIoTやその先にあるAIで世界を変えるほどになるとは! これら基板むきだしのコンピューターの魅力ってなんだろう?

-

2021年08月26日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 010/難易度★

第98回 枯れた技術の水平思考、ゲームボーイと横井軍平

1989年に任天堂が発売したハンディゲーム機の「ゲームボーイ」。ビデオゲームで遊ぶ子供たちを外に連れ出すことでゲームの世界を一変させたデバイス。その生みの親といわれる横井軍平氏について触れながらゲームボーイを組み立てる。

-

2021年08月19日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 009/難易度★★

第97回 なぜ、iPhoneだけが世界を変える製品になりえたのか?

2000年代に入って高性能で低消費電力なプロセッサやコントローラが登場してデジタルの世界に変化がおきました。しかし、人々の生活を変えたデジタルの最大のトピックは間違いなくスマートフォンというよりもiPhoneです。なぜこのデバイスだけが世界を変えるものになったのか?

-

2021年08月11日 17時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 008/難易度★

第96回 ナノブロックで音響カプラをつくる

1980年代、固定電話の受話器をカパッとはめこんでデータ通信を可能にした周辺機器が「音響カプラ」。1990年代のはじめにかけて出張先でお世話になった人も多いはず。今回、ちょっとした歴史的なエピソードを紹介しつつ作ります。

-

2021年08月05日 17時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 007/難易度★★★

第95回 テーブル筐体でパックマン?をつくる

元月刊アスキー編集長の遠藤諭が、世界を変えたガジェットをブロックでつくる! 第7回は、1976年にタイトーが作ってゲームセンターの風景を一変させたテーブル筐体です。画面は、作者がもっともはまったパックマンに5✕6ドットの画面でどこまで近づくか?

-

2021年07月31日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 #6 難易度★★

第94回 世界初のデジタルシンセ DX7をつくる

元月刊アスキー編集長の遠藤諭が、世界を変えたガジェットをブロックでつくる! 第6回は、1983年にヤマハが発売したFM音源を搭載した世界初のフルデジタルシンセサイザーDX7です。シンセサイザというよりもMIDIとともに音楽の世界を変えた歴史的なハードウェアです。

-

2021年07月22日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 #5 難易度★★★

第93回 ナノブロックでX68000を作る

元月刊アスキー編集長の遠藤諭が、世界を変えたガジェットをブロックでつくる! 第5回は、1987年にシャープが発売した究極のホビーマシン、すべてのパソコン小僧・パソコン野郎たちを熱狂させたX68000に挑戦します!

-

2021年07月16日 09時00分

トピックス

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 #4

第92回 ファミコン! みんなこれで大きくなった

ナノブロック、プチブロックで世界を変えたガジェットをブロックでつくる!「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」の#4は《ファミリーコンピューター》。1983年は、MSXやPC-6601、SMC-777、PC8201など、PCが発売ラッシュのまっただなか。それでも、PCは年間100万台売るか? という時代に2年たらずで300万台を売る怪物ゲーム機があらわれた。

-

2021年07月08日 14時00分

トピックス

第91回 半導体不足と初代MacことMacintosh 128Kと薔薇の名前

世界的な半導体不足がさけばれるなか、もはやそれは崩れたとも言われるムーアの法則を追求しつづけるアップル。1984年に発売された初代MacことMacintosh 128Kが、彼ら独特の世界を作り上げた。ブロックで作りながら初代Macとその誕生を振り返る。

-

2021年07月03日 09時00分

トピックス

第90回 PCを濡らしたら塩化カルシウムではなくシリカゲル!

雨の日に持ち歩いていたリュックの中のノートPCが濡れていた。起動すると液晶画面がまだら模様に・・・「乾燥すればいい」と思って薬局で入手した除湿剤は、PCの乾燥にはまったく向いていない!

-

2021年06月24日 09時00分

トピックス

第1回はNECのパソコン事業の原点「PC-8001」

第89回 あのパソコン、あのゲーム機、「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」つくり方の動画講座はじまります!!

元月刊アスキー編集長の遠藤諭が、世界を変えたガジェットをブロックでつくる! 初代ウォークマンからApple II、98、X68000、ルンバ、たまごっち、VAX-11/780まで、最大64ピースの制限を自ら課して作った作品を紹介する連載動画がはじまる!!

-

2021年03月20日 09時00分

トピックス

第88回 “自作PC”ならぬ“自作スマートウォッチ”の時代はくるのか?

欧米の主要メディアで話題になっていたオープンソース&DIYなスマートウォッチ「Watchy」が届いた。香港に拠点をおくアートとテクノロジーを標榜するSQFMIの製品だ。どんな感じで遊べるかファーストインプレッションをお届けしよう。

-

2021年02月15日 12時00分

トピックス

第87回 PHSの25年――移動通信の新しいことはたいていPHSが世界にさきがけてやっていた!

2021年1月31日、公衆PHSのサービスが終了した。私も、PHSにはさんざんお世話になっていた。たとえば、いま地下鉄の中でスマホを使ってメールを受信したりウェブを見たりしているが、20年以上前にPHSで人知れずやっていた。日本で生まれた移動通信の技術がPHS(パーソナル・ハンディホン)である。

-

2021年02月03日 14時00分

トピックス

ネットは新型コロナ以降の生活や社会インフラそのものになる

第86回 「Clubhouse」はソーシャルメディアなのだろうか?

ユーザーやジャンルをフォローするしくみしかなく、ソーシャルメディアならではの画像や情報アクセスのためのURLのシェアもできず、録音やメモを取ることも禁止している。そんな音声によるソーシャルメディア「Clubhouse」が、日本国内なもユーザー数をふやしている秘密はここにある。

-

2020年11月18日 09時00分

トピックス

DXのカギを握るのはCX

第85回 《会わない・触れない》、コロナ禍下の《制約》がイノベーションを生む

生身の人間の触れるメディア技術のこれからを予測するのは難しいが、コロナ禍下の生活も10カ月を経過して、少しばかりそのヒントが見え始めている。11/8(水)から開催のDigital Content Expo 2020 ONLINEで「ニュー・ノーマル時代のコミュニケーション:CXが主導するDXの可能性と課題」が開催される。

-

2020年10月04日 18時00分

トピックス

SF映画で穴だらけのテープを読んでいるアレをやりたい

第84回 やっぱりカッコいい!! うちのパソコンに「紙テープ装置」がやってきた!

コンピューターの記録メディアとして「紙テープ」が、かつて使われていたのをご存じだろうか? それは1ビット1ビットを穴として空けてデータを記録するものだった。コロナ禍、リモートワークで会社も同僚もバーチャル空間をただようように感じられるようになったとき、私は、紙テープ装置を自分のPCにつなぎたくなった。

-

2020年09月28日 13時00分

トピックス

第83回 私たちはいかにしてコンピューターを愛するようになったか?

9月30日(水)『これからコンピューターをはじめるキミたちへ! または、私たちはいかにしてコンピューターを愛するようになったか』、9月31日(木)、10月1日(金)、2日(土)映画『GENERAL MAGIC』のオンライン上映+特別座談会に共通するのは、コンピューターへの愛だ!

-

2020年09月01日 22時40分

トピックス

林信行・清水亮・川島優志、当時の関係者らがシリコンバレーで最も重要な失敗企業を語る

第82回 映画『GENERAL MAGIC』の解説つき追加オンライン上映が決定!

この会社がなければいま世界中の人たちが手にしているiPhoneやスマートフォンは少なくともいまの形では存在しなかった。『GENAGRAL MAGIC』は、豊富な映像と最新のインタビューからなる“イノベーションを語るものは必ず見ておかなければならない”ともいう映画だ。その豪華解説付きオンライン上映が決定!

-

2020年07月30日 09時00分

プログラミング+

第81回 「Mi Band 5」と新型コロナで私の生活はどう変わったか「ロケーション履歴」でわかったこと

ウェアラブルデバイスでApple Watchをしのぐとも言われる勢いで売れているのがスマートリストバンド。そのなかでも、Mi Smart Band 5は注目の製品だ。新型コロナ下でウェアラブルデバイスに求められるものも変わってくるのではないか? 体験的モバイルヘルス論。

-

2020年06月25日 13時00分

プログラミング+

周りの人たちにアプリを勧めよう!

第80回 人口の60%が利用しないと効果がないは誤り、英国論文の読みどころはそこではない――新型コロナウイルス接触確認アプリ

厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ」が提供されはじめた。このアプリは 人口の“60%”が使わないと効果が期待できないという説明を見かけるが、根拠となっている数字はそうした意味ではない。それよりも、接触アプリは経済活動復活のカギを握るくらいの可能性も秘めている。

-

2020年06月16日 09時00分

プログラミング+

新型コロナでお世話になり過ぎなので

第79回 「インターネット」(The Internet)の語源についてあらためて調べる(前編)

小説やマンガの編集者、テレビ番組や映画の関係者からむかしのコンピューターやネット事情について聞かれることがある。ちょっとした時代考証などだ。

-

2020年06月12日 17時00分

プログラミング+

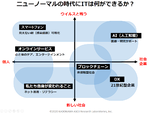

スマートフォン、AI、ブロックチェーン、DX、オンラインサービス、そして……

第78回 ニューノーマルの時代にITとデジタルはなにができるか?

これから始まる「ニューノーマルの時代」に1人1人ができることはなにか? そこでカギをにぎるのは、日本の場合は「IT」しかないと思う。6つのITデジタル分野について個人やビジネスについてどんな可能性があるか考える。

-

2020年06月06日 09時00分

プログラミング+

ZoomとSlackとGoogle Docsが三種の神器

第77回 オンラインハッカソンをやりたい

3月の「Hack the Crisis」がきっかけとなり世界57カ国で新型コロナウイルスをテーマとしたオンラインハッカソンが開催。日本でも5月23、24日に開催された「レッドハッカソン オンライン 2020」が開催され見学させてもらった。オンラインハッカソンはどんなふうに行えばよいのか? 三種の神器とは?

-

2020年04月18日 09時00分

プログラミング+

第76回 プログラミングの本質と魅力を知りたくないか? 休校中の中高生のための5日間講座

4/20(月)~4/24(金)休校中に家にいる中高生向けの無料のプログラミング教養講座が開催される。教養とあるとおりワークショップ的なプログラミングのスキルを学ぶ内容ではなく、プログラミングの魅力を第一線のプログラマーや研究者がその魅力を語る内容だ。

-

2020年03月10日 09時00分

プログラミング+

第75回 Twitter自分の全ツイート履歴をダウンロード――オンラインではできないDM検索もやってみた

ふだん何気なくつぶやいているTwitterの内容はメールやLINEなどにはない無意識な自分の記録。Twitterの全ツイート履歴をダウンロードしてエクセルに取り込んでみる。広告のインプレッションやコンバージョンも含まれていていじりがいのあるデータでもある。

-

2020年02月27日 09時00分

プログラミング+

第74回 レジプリンター式インスタントカメラで「レシート日記」はなぜ楽しいのか?

コンビニや食堂などで買い物をするともらえるレシート。それと同じ感熱ロール紙を使ったレジプリタ式インスタントカメラが、いま静かなブームとなっている。子どもはプリントした写真に色エンピツで色を塗り、旅行るす人はノートにこの手のプリントを貼っているそうだ。筆者がハマっている「レシート日記」のススメ。

-

2020年01月06日 09時00分

プログラミング+

第72回 ピクセルへの愛を確かめろ! ガジェットDITOOとゲームフォント本Arcade Game Typography

パソコンをそのまま形にしたようなデジタルガジェットDITOO、そして、フォント設計者がコレクションして語るアーケートゲームのフォントの世界。やっぱり、デジタルの世界も愛が大切なんじゃないでしょうか?

-

2019年12月18日 09時00分

プログラミング+

映画『エッシャー視覚の魔術師』はファンなら必見の映画

第71回 渋谷道玄坂のマンホールの蓋のヒミツはご存じか?

映画『エッシャー視覚の魔術師』(2018年・イタリア)の公開がはじまった。エッシャーといえば「テセレーション」(平面を同じ図形で敷き詰める問題)が1つのテーマになっている。渋谷道玄坂のマンホールを探しながら宇宙と生命とアルゴリズムについて考えよう。

-

2019年12月10日 09時00分

プログラミング+

公道走行可能なZERO9で浅草橋->アキバ->本郷->浅草橋と走ってきた

第70回 電動キックボードはドローンと同じく精神開放マシーンだ!

電動キックボードというと、米国のシェアリングエコノミーやそうしたサービスの日本での実証実験など、ビジネス視点で語られることが多い。しかし、板にハンドルを付けてツーッと走るそのモノ自体がとても楽しい物体だ。買い切りの電動キックボードZERO9に乗ってみた。

-

2019年12月02日 16時00分

プログラミング+

高岡熱中小学校とM・C・エッシャーの映画

第69回 はじめてワークショップの講師をやって、思いのほかうまくいった話

はじめてハンズオンの講師というものをやらせてもらった。全国の廃校などを利用して地域活性のための授業やハンズオンを行う熱中小学校の1つである高岡熱中寺子屋(国宝の瑞龍寺で開催)でやったハンズオンのようす。

-

2019年11月20日 15時00分

プログラミング+

第68回 デジタルトランスフォーメーション(DX)の本当の意味はクマムシに聞け!

どの時代にも未来を切り開いてきたのは、遊びであり、オモチャから生まれた非連続な進化だ。「AIチップ、ロボット、ドンキーカー、遊びのIoTから未来は変わる」というパネルディスカッションに登壇させてもらうことになった。

-

2019年08月08日 09時00分

プログラミング+

プロジェクト責任者の渡邊和也氏インタビュー

第67回 TK-80、PC-8001、NECのパソコンはこんな偶然から始まった

NECの最初のパコソン(当時はマイコン)であるPC-8001が発売されてから、今年で40周年を迎える。その開発責任者をつとめた渡邊和也氏のインタビューを『日本人がコンピューターを作った!』より転載する。

-

2019年07月12日 15時00分

プログラミング+

第66回 テクノロジーの大波は「オモチャ」のようなものからやってくる

今年のメーカーフェアの目玉はこれか? 「AIでRCカーを走らせよう!」と特別企画「子ども v.s. AI」、アマゾンやNVIDIAも参入するAIカーを走らせる本当の意味はこれだ!

-

2019年05月22日 09時00分

プログラミング+

円周率31兆4000億桁で世界記録の岩尾さんほか登壇

第65回 5/26 アンドロイドのお祭り「ABC 2019 Spring」が開催

Androidのスマートフォンの開発者や積極的なユーザーたちのお祭り「Android Bazaar and Conference 2019 Spring」が、5月26日(日)10:00 〜 18:00 開催される。Google I/Oの内容のキャッチアップから楽しいバザーや開発者の人生のビジョンをテーマにセッションが盛りだくさんの内容だ。

-

2019年05月18日 09時00分

プログラミング+

第64回 DonkeyCar求めて中国の巨大オモチャ都市へ! 「汕頭」(スワトウ)買い出し紀行

これからAIとどんな共生をすることになるのか? それを端的に感じさせるのがDonkeyCarだ。そのDonkeyCarの新型ベースカーを探しに中国のオモチャの輸出の7割を占めるという「汕頭」(ウワトウ)に行ってきた。

-

2019年04月19日 09時00分

プログラミング+

第63回 海外のどこで日本のゲームは楽しまれているか?

『ファミ通ゲーム白書2018』を見ると日本のゲーム産業は、この10年間で約8000億円から約1兆6000万円へと倍増しているそうだ。今回は、そんなゲームに関してWikipediaで日本のタイトルがどの言語圏まで広がっているかを調べてみた。

-

2019年04月12日 09時00分

プログラミング+

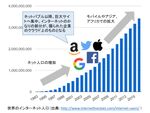

第62回 平成の終わり、デジタル最大のトピックはやっぱりネットでしたよね。

平成元年(1989年)はIT業界にとっては割と大きな区切りになる年だった。私は、『月刊アスキー』の編集部にいて毎週パソコンやデジタル界隈のトレンドを追っていたわけだが、1989年は、次の3つの製品に代表される年だと思う。富士通 FM TOWNS、任天堂 GAME BOY、東芝 J-3100SS Dynabook

-

2019年04月05日 09時00分

プログラミング+

GDC 2019、GTC 2019が終わった・AIと半導体のセミナー開催

第61回 グーグルの「STADIA」を見ていたらコンピューターのこれからが知りたくなった

米国でゲーム開発者会議「GDC 2019」でグーグルがゲームプラットフォーム「STADIA」を発表した。端末を選ばない、いくらでも性能を向上できる、プレイ中のステータスを友だちと共有できたりもする。そして、AIが活用される。これは、ゲーム機ではなくこれからのコンピューティングで欲しい機能ばかりではないか?

-

2019年03月28日 09時00分

プログラミング+

第60回 海外のどこで日本のアニメは見られているのか?

今年1月、日本動画協会から「アニメ産業レポート2018」が刊行された。それによると、日本のアニメ産業市場の2017年は5年連続の伸長で(108%アップ)、初の2兆円を突破したと報告されている。興味深いのは、10年前との比較だ。そんな日本のアニメ業界について「世界のどこで日本のアニメが楽しまれているか?」について紹介する。

-

2019年03月20日 09時00分

プログラミング+

第59回 新iPad Air、新iPad mini発売! デジタル業界の予測は当たらないのだが……。

デジタル業界は、これからどんな製品が出てくるかは割りと予測できるほうだ。CPUなどコア部品のロードマップやトップへのインタビューなどヒント情報はいろいろとある。ところが、市場規模やシェアに関する予測は当たらないことが多い。

-

2019年02月27日 09時00分

プログラミング+

第58回 アポロ計画のはじまった年の米国の科学雑誌の広告が楽しすぎる

米国では割とポピュラーで日本ではあまり馴染みのないコレクションの分野が雑誌の広告ページだ。科学雑誌『Scientific American』の1961年の12冊をまとめて入手したらロケットやミサイルやコンピューターの広告が楽しかった。

-

2019年02月22日 09時00分

プログラミング+

第57回 海外のどこで日本のマンガは読まれているのか?

ある理由で、日本のコンテンツが海外で読まれているのか? 鑑賞されているのか調べてみた。Wikipediaのデータをもとに2011年にも同じ集計を行っているが、もっとも他言語ページが多いマンガ作品は『NARUTO』から『ドラゴンボール』となった。ドラゴンボールは47言語から96言語と約倍増している。一方、日本マンガを扱うページで最も躍進したのはフィリピン(タガログ語)のようだ。

-

2019年02月20日 09時00分

プログラミング+

第56回 「フリー」「シェア」に続くネットのパラダイムは「応援」かもしれない

だいぶ前の『週刊アスキー』の連載「神は雲の中にあられる」(2013年の924号)で、私は、どんなときに人がお金を払うのかというお話を書いた。ところが、ここのところ「応援」は、いまジリジリとその存在感を増してきているように見える。「応援」で人はお金を払うようになってきている。

-

2019年02月06日 09時00分

プログラミング+

第55回 ストッキングとコンピューター

『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』(Hulu)は、1980年代前半、IBMやAppleが市場をにぎったあとの時代の葛藤を描いたドラマだ。コンピューター用語だという『ホルト・アンド・キッチ・ファイア』(Halt and Catch Fire)の意味とは?

-

2018年12月31日 09時00分

プログラミング+

自動運転よりトレンド? お弁当運びロボットとラジコンカー

第54回 オープンソースのAI学習カー「Donkey Car」を走らせてみた!

ラジコンカーにRaspberry Piをのせてグーグルの機械学習ライブラリTensorFlowをインストール。人間が走行させたときのカメラ画像をもとに学習モデルを作って自動走行させるのがDonkey Carだ。くるべき無人配達ロボットの道は近いのではないか? そして、カワイイ!!

-

2018年12月15日 09時00分

プログラミング+

第53回 アジャンタのマトンカレーと青島食堂とマカダミアナッツを割る方法

『新潟日報』から10回ものの短期連載のお話をいただいた。新聞のコラム連載は、『朝日新聞』の夕刊で3年半もやらせていただいたことがあるが、独特の文体があると思う。400文字とか500文字とかそんな感じなので、ツイッターほどではないが省略形の表現になる。

-

2018年12月03日 17時00分

プログラミング+

DonkeyCarではじめるAI

第52回 AIカーが来てる! 自動運転でラジコンカーを走らせよう!

AI(人工知能)でラジコンカーを走らせる「AIカー」あるいは「DorneCar」または「DonkeyCar」が楽しそうだ。米国では元WIRED編集長のクリス・アンダーソンが取り組み、アマゾンウェブサービスもAIカーを発売。AIカーが来ている!

-

2018年11月21日 17時00分

プログラミング+

ISCA、SDLハッカソン、ミラクルエッシャー展

第51回 理工系と芸術・メディア系の学生はお互いナンパし合うべき

ISCAは国内外の学生対象の映像、デジタルコンテンツのアワード、SDLハッカソンと障がい者向けメガネのビジネスモデルの話、そして、大阪でエッシャー展が始まる。

-

2018年09月01日 09時00分

プログラミング+

第50回 シリコンバレーではニワトリ小屋を作って鶏を飼うのが流行っているそうだ――IoT化しているけどお掃除は大変

米国シリコンバレーのIT関係者の間で、自宅の裏庭に「ニワトリ小屋」を建てて鶏を飼うのが流行っているそうだ。ワシントンポストCBSニュースが報じていて、「シリコンバレーには数千、おそらく約1万のニワトリ小屋がある」というコメントが出てくる。

-

2018年08月24日 09時00分

プログラミング+

第49回 アキバ――秋葉原電気街のはじまりについて

世界的にも例を見ない電気の街といわれた「アキハバラ」。その始まり、戦後、米軍横流し真空管を売った闇市が秋葉原駅付近のガード下に移転したことだという。その移転はどのように行われたのが立役者の1人である山本長蔵氏を父に持つ山本博義氏へのインタビュー。月刊アスキー1993年11月号の再録。

-

2018年08月09日 09時00分

プログラミング+

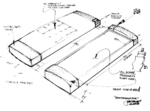

第48回 ノートPCのクラムシェルデザインのルーツを探る

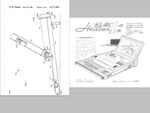

コンピューターの形状デザインのことを、業界では「フォームファクター」(form factor)と呼んでいる。一般に、このクラムシェルデザインの最初は、1982年4月に米GRiD Systems社が発売した「GRiD Compass 1101」だとされるが・・・。

-

2018年06月20日 19時00分

プログラミング+

伝説の人物ドミニク・ヴェレ氏へのインタビュー

第47回 フランスで日本のマンガはなぜ受け入れられているのか?

7月5日~8日、フランスでジャパンエキスポが開催される。いまや来場者数23万人を超える日本文化をテーマにした一大イベント(Wikipeidaより)。2009年に、このジャパンエキスポを中心にフランスでの日本のポップカルチャーを取材してアスキー総研の所長コラム「0グラムへようこそ」に掲載していたのを思い出した。

-

2018年06月02日 09時00分

プログラミング+

第46回 M・C・エッシャー展とでんぐりでんぐりの話

6月6日~7月29日の会期で上野の森美術館で「ミラクル エッシャー展」という催しが開催される。

-

2018年05月26日 09時00分

プログラミング+

第45回 Oculus GoのRoomsはなぜ凄いのか?

19世紀ドイツの物理学・生理学者ヘルムホルツが、とてもVR(バーチャルリアリティ)的な、コンピューターサイエンス的なことを言っているそうだ。

-

2018年05月15日 09時00分

プログラミング+

映画館や大型テレビのライバルはVRだった

第44回 Oculus Goのパジャマ感覚のVRを堪能せよ!!

NETFLIXの視聴方法について、いま話題もちきりなのが、発売されたばかりの「Oculus Go」で見るという方法だ。Oculus Goというのは、いわゆるスタンドアロン型(PC不要)のヘッドセットで、私は、年内発売のHTC「VIVE Focus」待ちのつもりでいた(スペック的に断然そっちだと思っていたのだ)。ところが、「NETFLIX楽しい」という報告に押されてを導入してしまった。

-

2018年05月02日 09時00分

プログラミング+

第43回 TモバイルUSとスプリントの合併は、5Gとスマートの先に見えるものは何かだ

米国の移動通信で3位のTモバイルUSと4位のスプリントが、2019年を目途に合併することで合意したというニュースが流れた。この合併は、ネットデジタルの新しいフェーズに入る前触れのようなものだとみるべきだ。5Gでは、VR/ARのようなリアルタイム3次元映像や8Kといった超高精細映像によって「距離」や「理解」の意味を変えることに価値がある。

-

2018年04月13日 17時00分

プログラミング+

イノベーションの「A+B」

第42回 VTuber(バーチャルYouTuber)革命——それは、メディアや教育までも変えるコミュニケーションの新しい扉かもしれない

4/18、19開催のナレッジキャピタル大学校でイノベーションの「A+B」の話をさせてもらうことになった。ところで、いまA+Bで最強に楽しいのは「バーチャルYouTuber」(VTuber)だと思う。これは、単にバーチャルキャラクターの1ページではなくてコミュニケーションのイノベーションなのだ。

-

2018年03月07日 17時00分

プログラミング+

もう何も信じられないかそれ以下の時代がやってくる

第41回 「動画版アイコラ」(Deepfake)が問いかける“ヒト”と“コンピューター”の悪夢的近未来とのつきあい方

ディープフェイク(Deepfake)は、“人工知能によって生成された偽の情報”の中でも映像のことをいう。2017年12月頃から米国のコミュニティサイト「Reddit」で話題になりはじめたもので、その中でも「フェイクポルノ」は、日本のネット文化的にいえば「アイコラの動画版」である。

-

2018年02月27日 15時00分

プログラミング+

キミは女子スケート団体パシュートのVR動画を見たか?

第40回 VRの価値は“Immersive”(没入感)なのだろうか?

VRでは、人間とシステムが対称性をもって相互に感じあい、作用しあうことができる。人間が意図的にサインを送ったりしなくても、ちょっとした体の動きを察知して「あ・うん」で共同作業をこなすこともできるようになるだろう。

-

2018年02月19日 09時00分

プログラミング+

第39回 いま最高のガジェットは“人工知能界のEcho”みたいな“ディープレンズだ

毎月、デジタルガジェットにお金をつぎこんでいる私だが、いまいちばん欲しいのがアマゾンの「ディープレンズ」(DeepLens)だ。写真を見ても分かるとおりリビングなんかに置いて使う、同じアマゾンの「エコー」のようなアプライアンスである。

-

2018年02月15日 09時00分

プログラミング+

第38回 日本人はインドが好きなのに世界のIT企業のようにインドを目指さないのはなぜか?

『インドシフト 世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか?』(PHP研究所、武鑓行雄著)という本が届いた。ちょうど私が武鑓さんをバンガロールに尋ねたのは、ご自身がまさにインドシフトを痛切に感じて明確なアイデアや意見もお持ちになられていた頃だった。

-

2018年01月18日 07時00分

プログラミング+

第37回 「AIに仕事が奪われる」は怖くない、「古いテクノロジー」を恐れるべき

毎日のようにAIに関連するニュースが流れてくるが、その定番の1つが「AIに仕事を奪われる」という記事だ。しかしそれは正しい認識といえるのか? AIとどうつきあうか、妄想ではなく現実的に考えてみよう。

-

2018年01月09日 19時00分

プログラミング+

ドキドキのクラウドファンディングは"作ること"に関する何かがある

第36回 現在進行中! Kickstarter日本版をやって分かったこと

2017年9月に日本上陸した「Kickstarter」でプロジェクトを立ち上げてみた。いままでは、ひたすらデジタルガジェットを見つけては買うだけだったのだが、自分でモノを作る側になってみた。

-

2018年01月03日 15時30分

プログラミング+

第35回 ジョブズのヒーローは“Polaroid”だった。そのOneStepが帰ってきた

ポラロイドを象徴するモデル「OneStep」が、「OneStep 2」として復活してしまった。70年代を代表的プロダクトデザインとその使い勝手はどう蘇らせているか?

-

2017年12月27日 09時00分

プログラミング+

ハードウェアで「親指シフト」(NICOLA)もエミュレーションする

第34回 キーボードを同時打鍵も含めてカスタマイズする「かえうち」をためしてみた

キーボード配列変換アダプタの「かえうち」を、短期間だがお借りして試用することができた。私の場合は、これで「親指シフト」(NICOLA配列)が使えるというので興味深々だったのだ。

-

2017年12月19日 09時00分

プログラミング+

第33回 スマホの入力でも日本はガラパゴス、世界は《ひと筆書き》入力が主流だ

3カ月ほど前、私は、「スマホの最も生産的な入力方法はフリックではなく《ひと筆書き》だ」という記事を書いた。私は、Swypeというアプリが楽しいと思って書いたのだが世界の標準的なスマートフォンの入力は《ひと筆書き》になっているらしい。日本は《フリック》だけどね。

-

2017年12月13日 09時00分

プログラミング+

第32回 人工知能が本当にかしこくなったときの最初の仕事はなにか?

2000年頃以降、米国大手プラットフォーマーにネットは集中しすぎた。それに対する動きとして非集中型ウェブの議論や分散型ソーシャルメディアのマストドンがある。その分散に、ネット本来の創造性や人工知能の未来があるのではないか?

-

2017年11月14日 12時00分

プログラミング+

3331で開催のPlay! 香港コミックス巡回展にでかけてきた

第31回 香港コミックスにはアジアの都市生活者の共感軸がある

「Play! 香港コミックス巡回展」(11/15まで開催)に出かけてきた。香港のマンガは、グラフィックな新しい表現を探している人なら好きになる人が少なくないはずだ。

-

2017年11月10日 09時00分

プログラミング+

“Echo”と“Alexa”は何が凄いのか?

第30回 アマゾンは米大手ネット企業なのに社内でコーラが無料じゃないそうだ

スマートスピーカーの本命といえるアマゾンのEchoシリーズがついに国内発売となった。強力なプレミアム会員連携、IoT、スキル戦略。しかし、本当のアマゾンの強さはもう少し別なところにある。

-

2017年10月17日 09時00分

プログラミング+

第29回 Windows MRの「VR」でコンピューターがカンブリア大爆発をはじめるかもしれない

VRがついにブレークする。理由は、Windows MRが提供されたからだ。

-

2017年10月13日 19時00分

プログラミング+

そろそろ上海蟹や煲仔飯(土鍋飯)のおいしい季節ですが

第28回 いまいちばんお勧めのドローン「DJI Spark」を持って香港へ!

離陸重量300グラムの「DJI Spark」で旅先ドローン。私の場合はもう香港で飛ばしたくてしかたなかった!

-

2017年10月06日 09時00分

プログラミング+

毎日使う文字入力を効率的にすることで日本の全生産性はあがるはず

第27回 スマホの最も生産的な入力方法はフリックではなく「ひと筆書き」だ

米国人はスラスラと文字を入力している。スマホでやることが増えて、文字入力も増えたいま、我々もスラスラ入力したいではないか!

-

2017年09月13日 09時00分

プログラミング+

君もスティーブ・ジョブズになれる!!

第26回 中学生たちに「コンピューターはなぜ面白いのか?」というお話をしてきた

「中学生向けのプログラミング教室をやるのでエンドウさんも喋ってくださいよ」と頼まれた。「コンピューターはなぜ面白いか?」という話をさせてもらうことにした。

-

2017年09月01日 09時00分

プログラミング+

ラーメン二郎AI開発者も急遽登壇!

第25回 9/6 アート・広告・コンテンツ関係者は必見のディープラーニング講座開催

トイドローンの水準を超えた驚異的な飛行安定性を持つ24グラムしかないドローン「CX-OF」が登場した。

-

2017年08月25日 09時00分

プログラミング+

これからどうなる?(2)

第24回 ICBMより怖いのは常識を超えた24gの親指ドローンではないか?

「中学生向けのプログラミング教室をやるのでエンドウさんも喋ってくださいよ」と頼まれた。「コンピューターはなぜ面白いか?」という話をさせてもらうことにした。

-

2017年08月18日 15時00分

プログラミング+

これからどうなる?

第23回 ドローンの次は多脚AR対戦型ロボットの「メカモン」(MekaMon)と仲間たちだ

英国ブリストルに拠点を置くリーチ・ロボティクス社の「メカモン」(MekaMon)は、そのサイズも手に持ち上げた感じも日本人の好きな“カニ”そのものだ。最新の多脚AR対戦型ゲームロボットの実力は凄い!!

-

2017年08月15日 12時00分

プログラミング+

第22回 戦後GHQによる「航空禁止令」(?)とはどんな内容だったのか読んでみよう

日本の戦後の記述開発に関するストーリーでは、しばしば触れられるGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による「航空禁止令」と呼ばれているものの原文を読んでみよう。

-

2017年07月01日 09時00分

プログラミング+

第21回 勝手に遊ぶAIが出てきたということは、 人間が頼んでない事をするAIが出てくるということか

マイクロソフトが、同社の人工知能がAtari 2600版の「ミズ・パックマン」で99万9990点のパーフェクトスコアを達成したと発表した。

-

2017年06月22日 22時00分

プログラミング+

第20回 人工知能とPythonで書いたBOTとジャパニメーションことはじめ

ひさしぶりに自分の書いた本を読んでみた。1991年に単行本で出させてもらった『近代プログラマの夕』(ホーテンス・S・エンドウ著、アスキー刊)である。なぜ、そうなったのかというと本の中身をそのままつぶやくマストドンBOTを作りたいと思ったのだ。

-

2017年06月01日 09時00分

プログラミング+

『マストドン』はSNSのリナックスみたいなもの ― すべての企業は検討すべき

第19回 角川会長に呼び出されて「マストドンを事業に活用せよ」と言われた

6月10日(土)東京・御茶ノ水で『マストドン会議3』を、12日(月)は大阪・梅田で『マストドン会議4』をそれぞれ開催するにあたって、最近のマストドンについての考えを述べつつ、インスタンス活用の代表例をここで紹介したい。

-

2017年05月09日 09時00分

プログラミング+

第18回 いちばんやさしい「マストドン」(Mastodon)の話

この1カ月、日本のネット業界の話題をさらった「マストドン」(Mastodon)。しかし、本番はこれからだろう。「マストドン会議2」を前にその基本を整理してみよう。

-

2017年04月10日 12時00分

プログラミング+

第17回 Twitterのライバル? 実は、新しい「マストドン」(Mastodon)とは!

「Twitterのライバル出現」と騒いでいる。「マストドン」(Mastodon)というドイツに住むEugen Rochkoという24歳の若者によってつくられたTwitterライクなサービスだ。

-

2017年04月08日 15時00分

プログラミング+

第16回 一般の大学生のITへの興味と30歳未満のプロクラマ限定のイベント

U30(アンダーサーティ=Battle Conference U30)というイベントがあるというので出かけてきた。会場は、港区海岸にあるTABLOIDというとてもオシャレな店舗&イベント施設。そこで感じたのはエンジアと仕事のことだ。

-

2017年03月24日 19時00分

プログラミング+

第15回 人工知能とVRは、豆腐と納豆の関係

上野の国立科学博物館で、3月18日から始まった「大英自然史博物館展」(6月11日まで開催)に、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』の直筆原稿が展示されるそうだ。ところで、人工知能とVRの関係は?

-

2017年01月26日 22時00分

プログラミング+

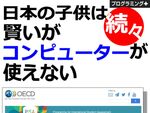

日本の子供は賢いがコンピューターが使えない(続々)

第14回 人工知能の時代が来てもプログラミングが必要である理由

OECDの「生徒の学習到達度調査」(PISA)で日本の子供たちのネットとデジタルの利用度が世界で最低クラスであることが分かった。「デジタルデバイド」という言葉は、ネットやコンピューターを"使う人"と"使わない人"の間に生ずる"経済格差"のことまでを述べたものだ。では、どうするのか?

-

2016年12月28日 09時00分

プログラミング+

日本の子供は賢いがコンピューターが使えない(続)

第13回 OECD、PISAの結果をみると日本はもはや“オタク”ですらない

OECDの「生徒の学習到達度調査」(PISA)の結果は、いささかショッキングな内容だった。数学・読解力・科学の成績がよいのは結構だが、600設問以上におよぶアンケート調査結果には、真摯に受け止めるべきデータが多く含まれている。

-

2016年12月21日 15時00分

プログラミング+

OECDによる学習到達度調査(PISA)のデータを触って感じたこと

第12回 日本の子供は賢いがコンピューターが使えない

OECDによる「生徒の学習到達度調査」(PISA)の結果が発表された。数学・読解力・科学で日本は高い成績だったが、読解力については前回よりも低下した。日本の子供たちの成績に大きな影響を与えたその理由とは?

-

2016年12月09日 09時00分

プログラミング+

第11回 人生のたいていのことはPythonでできる?

「女人は我々男子には正に人生そのものである。即ち諸悪の根源である」と芥川龍之介が書いているそうだ。これに倣っていうなら、コンピューターとは人生そのものだと言ってよいと思う。

-

2016年11月11日 09時00分

プログラミング+

パワポ禁止なんてとんでもない! クライアントや上司を説得するためのコミュニケーションを鍛える

第10回 プレゼンが下手な人は「パワポカラオケ」をやってみよう!

全世界のビジネスマンの強い味方「パワーポイント」。そのパワーポイントを使ってやる「パワポカラオケ」というのがあるそうな。パワポカラオケと、パワポ禁止を取り巻く最近の議論と、これからについて考察する。

-

2016年10月31日 19時00分

プログラミング+

日本人は関ヶ原の戦いの頃にグーテンベルグの印刷機が入ってきたのに300年も手彫りしてきた

第9回 アルデュイーノ式自動筆記ロボットはなぜ楽しい?

18世紀フランスで作られた自動筆記人形。現代の自動筆記人形MakeblockのmDrawBotに描画させてみたら可愛かった。

-

2016年10月21日 09時00分

プログラミング+

任天堂やはてなもあるデジタルと古都の関係あるやなしや

第8回 「京都」は移住におすすめしない。その理由を7つのポイントで解説された

移住には理想の地と名高い京都。しかし、京都人の目には移住に向かない地だそうで。その理由を探った。

-

2016年10月13日 17時00分

プログラミング+

第7回 世界でいちばんすすんだスマートフォンはどれだ?

7つのパーツに分解可能。フェアトレードの精神で作られたスマートフォン“FAIRPHONE2”

-

2016年10月03日 09時00分

プログラミング+

ザリガニとネズミとIoTでスマホはこう進化すべき

第6回 ディープラーニングとは言うけれど、脳の可能性はとても大きい

ネズミの額に赤外線を検知するセンサーを埋め込み、それを脳の神経細胞につなぐことで“赤外線の見えるネズミ”を作りだしたというニュースがあったのをご記憶だろうか?

-

2016年09月23日 19時00分

プログラミング+

第5回 ゼロ除算と知られざるカシオミニCM-606の秘密

数学の歴史上「0の発見」は大きなトピックだった。その0で割るということほど哲学的な計算はないのだが、コンピューターにとっても典型的なバグのもとなのだ。

-

2016年09月16日 09時00分

プログラミング+

第4回 18世紀の紳士のたしなみに学ぶ、プログラミングの話

18世紀には、ヨーロッパの紳士にとっての知的娯楽として“旋盤”は確立されたものになっていた。それは、後期産業主義の時代の下地になった。21世紀のいまの紳士どもの知的娯楽は、だとしたら“プログラミング”であるべきなんじゃないか?

-

2016年09月12日 10時00分

プログラミング+

第3回 書を捨てよ!ドローンを作ろう。FLYBRIXがやってきた

これからの我々の身の回りの電子機器がどんなものになっていくのか、そのためのいちばんいい教科書はドローンだと思う。

-

2016年09月12日 07時00分

プログラミング+

第2回 「本」を読まないエンジニアはたぶん進化しないと思う

最近、私が気に入っている神田神保町の「GLITCH・COFFE&ROASTERS」(グリッチ・コーヒー&ロースターズ)というカフェがある。狭い店内の5分の1は占めてしまう巨大な焙煎器もだが、なんといっても「GLITCH」という名前がいい。

-

2016年09月10日 20時00分

プログラミング+

第1回 CODE MASTER!話題の子供向けプログラミングボードゲームをやってみる

「いまの教育制度はコンピューター時代についていけていない」と主張する人物が、“プログラミング”を正面から学ぶとうたった小学生向け知育玩具を作ってしまった。(今回は「週刊アスキー連載中の『神は雲の中にあられる』より転載です)