遠藤諭のプログラミング+日記 第9回

日本人は関ヶ原の戦いの頃にグーテンベルグの印刷機が入ってきたのに300年も手彫りしてきた

アルデュイーノ式自動筆記ロボットはなぜ楽しい?

2016年10月31日 19時00分更新

コンピューターが身体を持ってきた。3DプリンターもドローンもIoTだってそうなのだが、“描き描き”は特別だ。(今回は週刊アスキーに連載の「神は雲の中にあられる」の転載です)

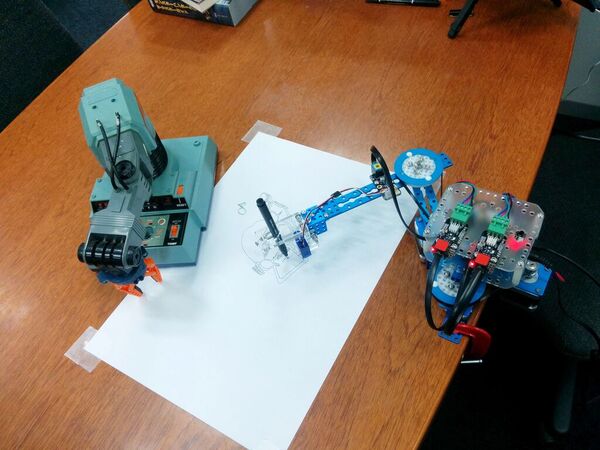

Makerムーブメント時代の電子部品屋さんことスイッチサイエンスさんを訪ねたら、360度が魅力的なモノでいっぱいだった。事務所兼倉庫(?)なので多くは棚に入っているのだが、お菓子屋さんかオモチャ屋さんの匂いがある。それで、私の頭部がグルリとシークしてピタっと止まって離れなかったのが“mDrawBot”である。

アルミニウムの引っ張り成形をブルーに塗った部品が印象的な、組み立てロボットのキット。これで、いくつかのロボットが作れるのだが、なんといってもペンをセットして文字や絵がドローイングできる“mScara”という組み立て例がカッコいい。ロボットというと、二足歩行式を連想しがちだが、産業用ロボット的なアーム系も一定のファン層を抱えていますよね。これの場合は、原図を拡大・縮小複写できる機構(パンタグラフ=ギリシャ語で“世界を描く”という名前もいい)に近いわけだが。

自動人形(オートマタ)の世界には、いろんなテーマがあるけど、いちばん萌えるのが“自動筆記人形”。18世紀フランスで作られた複雑なカム機構だけで40文字を書く人形は、そのむかし澁澤龍彦(サド研究・翻訳で有名な仏文学者)の本で知った。

私は、オートマトンのほうのしか興味ないけど、要するに、文字を書くということ自体が官能的な行為だということだ。『大人の科学マガジン』の明和電機との共同開発だという自動手書きマシン"オートマ・テ"は、この世界を現代によみがえらせた楽しい付録だった。

ロボットアームとしては、トミーが'82年に発売した“アームトロン DESKTOP144”という歴史的な製品がある(たった1個のモーターで6軸の制御をする機構は芸術品の域に達しておりました)。しかし、やつは絵や文字をドローイングするのには向いていなかった(モノをつまんでセットする系=それはそれで一部に萌える人がいそうですが)。

日本は、関ヶ原の戦いの頃に入ってきたグーテンベルグの印刷機に興味を示さず、明治時代まで300年も木版に手彫りを続けてきた歴史を持っている。その日本の手書き的な文化の次なるエポックは、'70年頃にNECが販売した"テレメール"だろう。送信側で絵や文字を描くと、受信側にはXYプロッタがありペンでなぞるように描くという装置だった。これって、アップルウォッチに搭載された手描きや心臓の鼓動を相手に伝える"デジタルタッチ"の半世紀近く前、通信機器というよりメディアアート感すらあるカラクリである。

もう1つ、実際にペンが動いて文字を書く装置としては、マックスの"BL-80/120"に触れておかないわけにはかない。お値段は10万円くらいとやや高めの価格設定(80で実売7万円、120は10万円以上)。しかし、これは現代の自動筆記人形ともいえる画期的な商品。レンガくらいの大きさの本体から小さな機械式の手が出ていて、それに装着されたボールペンがセッセと文字を書く。そのようすは、ぜひネット動画などでご確認いただきたい。どんな人が使うのか? 工事図面のタイトル書きなど業務用は理解したが、商品説明を見たら"冠婚葬祭で大活躍"とありました。

MakeblockのmDrawBot、その実力は?

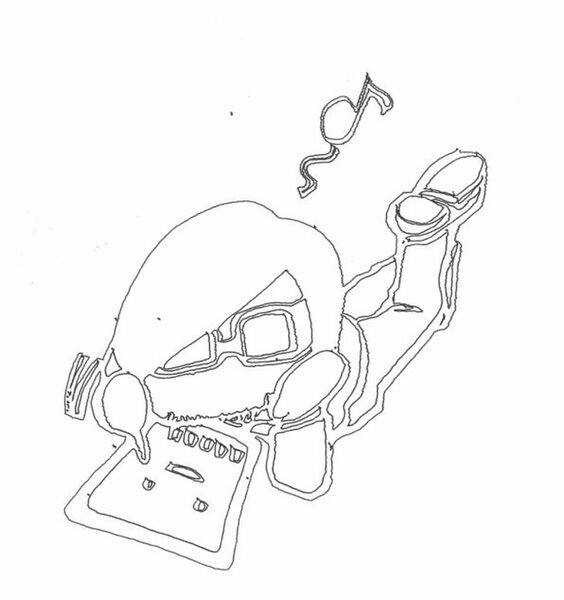

さて、スイッチサイエンスさんで見つけたMakeblockのmDrawBotだが、昨年暮れに発売になったという品物。さっそく“描き描き”させてみることにした。mDrawというソフトに“SVG”形式の画像データを読ませて(BMPから変換するサービスがあるので探してみてくださいね)、mDrawBotの本体にUSBで接続。サインペンを持たせてアームの作動半径のどこに描くかをシミュレーションしながら、描画ボタンをクリックしてやるだけだ。このページのアイキャッチにもなっている私のイラストをシコシコと描きだすようすは、“けなげ”の一言(BMPから変換した関係で細かな線があって時間がかかる)。

Makeblockは、商品のジャンルとしては“メカノ”という19世紀に生まれた金属製組み立てオモチャを思わせるところもある(現在はプラスチック製になって発売されているが)。日本でも金属製が復刻版販売されたりしたが、ほとんど現実の機械のようなメカニズムが作れるのが特徴だった。ハードカバーの超マニアックな作例本を海外の古書店でみかけるし、戦後英国で、MITのバネバー・ブッシュが作った“微分解析機”をメカノで作っちゃった人がいたのは有名。

Makeblockは、マニアック性において21世紀のメカノというおもむきがある。アルミ部品の断面やレゴとのサイズの互換性など、細かなところまでよく考えられている。ちなみに、mDrawBotは、名前のとおり“ドローイング”がテーマなので、ほかにも自走ロボットで描く、壁やホワイトボードに描く、卵の表面に描く(!)などもあって、そちらに興味がある人もどうぞ。それから、プログラミングも可能なので文字どおり予測不能な自動筆記的なパフォーマンスも可能ですよね。

追記

このMakeblockなのだが、先日、キックスターターに新たなプロジェクトを発表して話題となった。「Airblock」という名前で、文字どおり「空気」を送るファンのついたモジュールを組み合わせるキット。6発のマルチコプターを作って、プログラミングして自動航行できるほか、5つまでのローターを使って、ホバークラフトやらなにやら作れるというもの。自動筆記が18世紀のオートマタを実現するものなら、こちらは21世紀らしい産物で、目標額の10万ドルをすでに大きく超えていて楽しみ。

関連動画

この連載の記事

-

第168回

トピックス

オープン直前の新「マイコン博物館」におじゃまして展示品や施設を案内してもらった! -

第167回

トピックス

Googleの始め方――スタートアップをいちばん知っている人物が語る3つの条件とは? -

第166回

トピックス

女子大生が100日連続で生成AIで100本のプログラムを書いたらどうなったか? -

第165回

トピックス

生成AIも体験して学ぶ「AIのアイ」展がはじまった! -

第164回

トピックス

新しくなったChatGPTにできること、できないこと -

第163回

トピックス

日本にはコンピューター博物館が必要だ! 青梅の新「マイコン博物館」のクラファンがスタート -

第162回

トピックス

遊べるWebサイトを240秒で作る方法――DeployScriptを試そう -

第161回

トピックス

情報理論の父クロード・シャノンとChatGPTによる完全パングラムの生成 -

第160回

トピックス

アルファベット26文字をすべて使ってできるだけ短い文を作る with ChatGPT -

第159回

トピックス

最短15分! ChatGPTに自分の過去原稿を合体して“自分GPT”を作る -

第158回

トピックス

ChatGPTの新機能コードインタープリターに《未来の仕事の全自動化》が見える - この連載の一覧へ