遠藤諭のプログラミング+日記 第101回

ブロックdeガジェット by 遠藤諭 012/難易度★

MSXとASCII Stick II TurboでホームPCの世界へ

2021年09月10日 09時00分更新

1980年代の米国ではレーガン政権下“エデュケーティング・アメリカ”と呼ばれる教育改革によって小中学校にコンピュータがどんどん入っていった。ところが、『日本経済新聞』(1984年11月19日付け)に「小・中学校でパソコン教育、操作・ソフト作り、来年度からモデル校で」という記事があり、日本は学校へのPCの導入が大幅に遅れていると指摘している。

記事によると、文部省(当時)の一昨年の調査で小学校0.1%、中学校1.6%しか導入されていない。米国では小学校で64.2%、中学校で80.5%。欧米だけでなぐ、アジアでもシンガポールや韓国で多く導入されているとある。やがて韓国なら386世代といわれるネットやスマホ産業を引っ張る中心層を生み出すことになったのは有名な話だ。

日本の学校へのPC導入はその後も進まなかったわけだが、以前、これに関係する記事を書いている。「日本の子供は賢いがコンピューターが使えない」と「OECD、PISAの結果をみると日本はもはや“オタク”ですらない」だ。OECDの調査で、「学校でコンピューターを使ってグループワークをやっているか?」は、日本は47カ国中最下位だったりするわけだ。

もっとも、これに関しては「GIGAスクール構想」によって1人1台のコンピューターが子どもたちに届けられることになった。問題は、これの使い方という点においてこれからだが、そのようすを業界人として見ていてどうしても感じるものがある。

それは、現在、学校に導入されるパソコンのほとんどが、背広を着た大人たちが使うパソコンの「おさがり」みたいに見える(ほとんどそのままのハードウェアである)。もちろん、コンピューターは、ハードウェアではなくソフトウェアにこそ最大の価値があるというのは、私も重々知っている。だからこれは言いがかりのようなものなのだが、子どものことを考えたコンピューターというのはあると思う。

たとえば、いまのPCのキーボードでは、小学生にはアルファベットや記号の読み方もわからない(記号は大人も分からなかったりするが)。これに対するギリア株式会社の清水亮社長の取り組みは、ここでも紹介した(教育研究家とケンカして作った子どもプログラマー向けキーボードとは?)。

ついでながら、彼は、第6回が開催される「全国小中学生プログラミング大会」の関連イベントで「子どもがプログラミングを学ぶときは音楽や画像の著作権はすべてフリーにすべぎではないか?」と発言して会場がワッと反応していた。1つ1つの障害をとりのぞくことが、あらゆる問題を解決にみちびく方法だという見本ではないか。

小中学校に日本ではコンピューターが入らない時代に、日本にはホームパソコンというものがあった。その中でも、1980年代に米マイクロソフトとアスキーが提唱した8ビットの共通規格「MSX」は、とくに小中学生をターゲットとしたものだった。子ども向けといっても、あくまで本格的なPCの世界の入り口である。それが、当時、10万円以上はしたパソコンが5万円台の価格で家電メーカーから発売されたのも記憶にあたらしい。

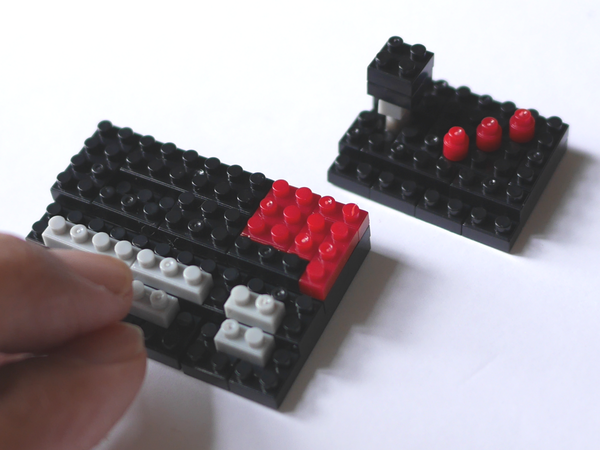

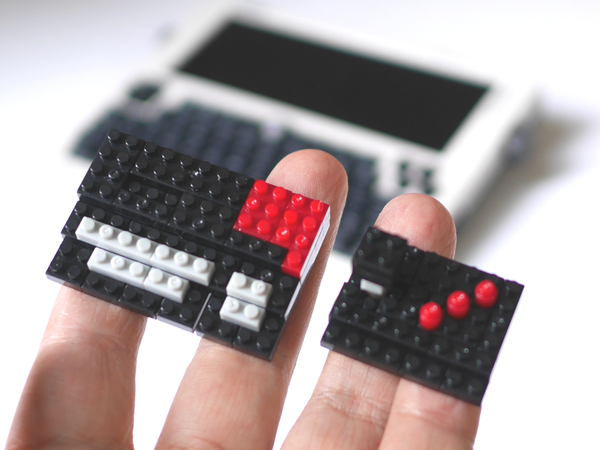

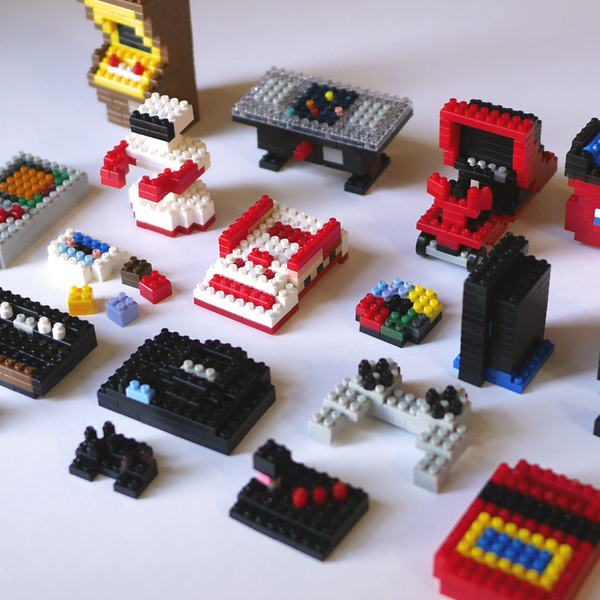

それはどんな意味を持ちえたのか? 「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」の#12は、そのMSXとしてソニーHitBitシリーズの「HB-F1XD」(1987年)、そして、同時代の製品として色形がHB-F1XDによく似合うアスキーのジョイスティック「ASCII STICK II Turbo」を作りながら語らせてもらいました。

■ 「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」:https://youtu.be/MdyQ64P7GzY

■再生リスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLZRpVgG187CvTxcZbuZvHA1V87Qjl2gyB

■ 「in64blocks」:https://www.instagram.com/in64blocks/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667

Facebook:https://www.facebook.com/satoshi.endo.773

この連載の記事

-

第168回

トピックス

オープン直前の新「マイコン博物館」におじゃまして展示品や施設を案内してもらった! -

第167回

トピックス

Googleの始め方――スタートアップをいちばん知っている人物が語る3つの条件とは? -

第166回

トピックス

女子大生が100日連続で生成AIで100本のプログラムを書いたらどうなったか? -

第165回

トピックス

生成AIも体験して学ぶ「AIのアイ」展がはじまった! -

第164回

トピックス

新しくなったChatGPTにできること、できないこと -

第163回

トピックス

日本にはコンピューター博物館が必要だ! 青梅の新「マイコン博物館」のクラファンがスタート -

第162回

トピックス

遊べるWebサイトを240秒で作る方法――DeployScriptを試そう -

第161回

トピックス

情報理論の父クロード・シャノンとChatGPTによる完全パングラムの生成 -

第160回

トピックス

アルファベット26文字をすべて使ってできるだけ短い文を作る with ChatGPT -

第159回

トピックス

最短15分! ChatGPTに自分の過去原稿を合体して“自分GPT”を作る -

第158回

トピックス

ChatGPTの新機能コードインタープリターに《未来の仕事の全自動化》が見える - この連載の一覧へ