箱から出すときの体験を変えたのがアップルといわれるけど、使うことのベースを変えることも大切ですよね。ヨーロッパではかなり注目のFAIRPHONE2。(今回は週刊アスキーの連載「神は雲の中にあられる」からの転載です)

実質0円とか、2年縛りとか、SIMロックされているとか、なにかとストレスのあるのが携帯電話の世界であるといわれている。更新月以外で解約するときの約1万円の違約金がなくなると思ったら、割高な契約にされているなど、業界サイトにネタを提供してくれ続けているともいえる。もっとも、これは平和な日本でノンキに暮らしている我々日本のユーザーと日本のジャーナリストたちの“ゆる~い”感覚でのお話なのか。

海外に目をやれば、スマートフォンの製造工場の労働環境について米国の人権擁護団体が抗議している。それでも、槍玉にあがりやすいiPhoneはアップル自体が腰をあげて調査したりするが、スマホカバーや部品メーカーでは16歳以下の子供が長時間働いているという。地球全体は、資本主義経済というある種の格差エネルギーで動いているというのもまた事実なのだ。

海外ニュースを見ると、スマートフォンで必須のレアメタルが、アフリカで過酷な労働環境のもとで採掘されているという。そうした人権侵害や武装集団に関係することなしに採掘されたという“コンフリクト・フリー”(Conflict-Free)な資源という表現がある。

こうしたことは、他人ごとではなく新機種が出るたびにスマートフォンを買っては使い倒していく我々はきちんと見つめておくべきことのはずである。もちろんこれは、スマートフォンが、激しい生存競争にさらされている製品であり、なおかつ特殊な材料・工程・知財によって作られているからなのではあるが。

さて、そんなスマートフォンを成り立たせている産業構造に目を向けた、その意味において“いまいちばん進んだスマートフォン”だと思われるのが“FAIRPHONE2”である。

オランダはアムステルダムで'13年に設立されたFAIRPHONE社による2世代目の端末で、名前の由来は“フェアトレード”の精神によって製品化されていることによる。まさに、コンフリクト・フリーなレアメタルを採用、1世代目のカバーをあけるとコンゴの地図がプリントされていた。

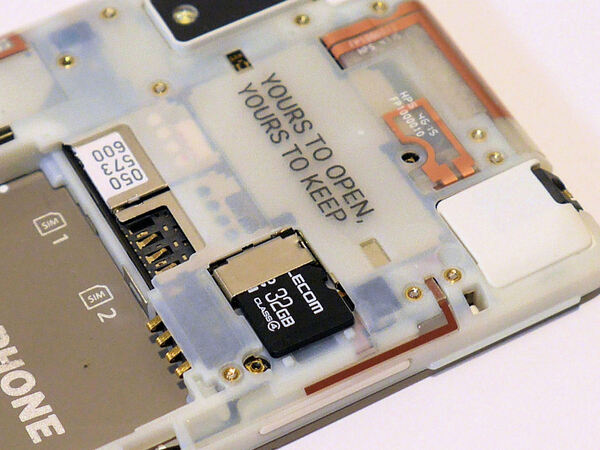

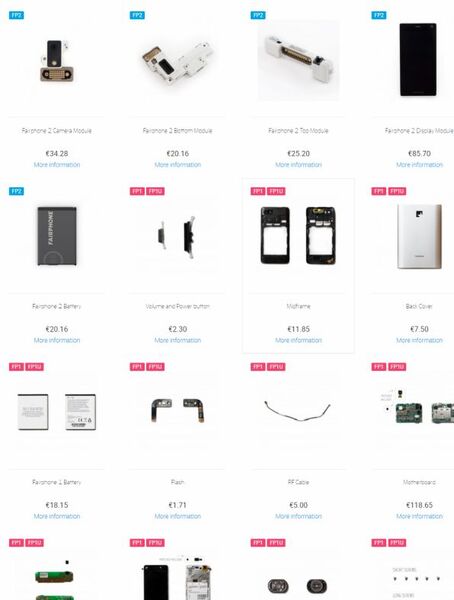

また、FAIRPHONEは、ハードウェアのメカニズム的にも大きな特徴がある。それは、本体が7つの交換可能なパーツで構成されユーザーでも容易にバラバラにできることだ。

自社のエコシステムを強固にするためなどの理由で(それがよいかわるいかは別として)、バッテリさえ交換不能にしているスマートフォンも少なくない中、メイン基板と、ディスプレイ、背面カメラ、受信装置、スピーカーといった5つのモジュール、それに、バッテリ、本体ケースを加えて7つに分解する。スマートフォンが出るたびにハードウェアの中身を分解する米国の修理情報サイトであるiFixitが、10段階中で10という過去ありえなかったリペアビリティ(修理容易性)と評価したという製品である。

私は、こいつを昨年暮れにドイツ経由で注文して入手してみた。スペック的には、Android5.1を採用、5型液晶ディスプレイ(解像度1080 × 1920)をゴリラガラスでカバー、CPUにSnapdragon 801、メモリは2GBでストレージは32GB、カメラは背面が8Mでサブが2Mピクセル、モバイル通信は2、3、4Gに対応、無線は、IEEE802.11ac、Bluetooth LE 4.0、バッテリー容量は2420mAhとなっている。要するに、いまどきのスマートフォンとして有名メーカー品と比べてまったく遜色のない内容なのだ。

ちなみに、内部をモジュール化したスマートフォンといえば、グーグルの“Project ARA”と、それを採用する“Phoneblocksプロジェクト”を連想しないわけにはかいない。あのレゴブロックみたいに好みのパーツを組み合わせてスマートフォンが作れるというコンセプトは、とても萌える内容だった(もちろん無駄なゴミの廃棄もテーマになっていた)。しかし、ARAは先月中止されたことが確認されている。

Project ARA自体、モバイルに限らず電子製品の作られ方自体を問うものではあった。しかし、FIARPHONEのほうが柔軟にそれに見合った市場を見つけることができたということだ。たぶん、スマートフォンはもっといろんな性格のものが存在してもいいという意味でもFAIRPHONE2はすすんだ端末だといえる。そんな端末が、まがりなりにでも正式に日本で発売されていないことはいささかさびしいと思うのだ。私は、フェアトレードということのほうに関しては、どれだけ理解しているかといえばとてもあやしいのだが。

■関連サイト

この連載の記事

-

第168回

トピックス

オープン直前の新「マイコン博物館」におじゃまして展示品や施設を案内してもらった! -

第167回

トピックス

Googleの始め方――スタートアップをいちばん知っている人物が語る3つの条件とは? -

第166回

トピックス

女子大生が100日連続で生成AIで100本のプログラムを書いたらどうなったか? -

第165回

トピックス

生成AIも体験して学ぶ「AIのアイ」展がはじまった! -

第164回

トピックス

新しくなったChatGPTにできること、できないこと -

第163回

トピックス

日本にはコンピューター博物館が必要だ! 青梅の新「マイコン博物館」のクラファンがスタート -

第162回

トピックス

遊べるWebサイトを240秒で作る方法――DeployScriptを試そう -

第161回

トピックス

情報理論の父クロード・シャノンとChatGPTによる完全パングラムの生成 -

第160回

トピックス

アルファベット26文字をすべて使ってできるだけ短い文を作る with ChatGPT -

第159回

トピックス

最短15分! ChatGPTに自分の過去原稿を合体して“自分GPT”を作る -

第158回

トピックス

ChatGPTの新機能コードインタープリターに《未来の仕事の全自動化》が見える - この連載の一覧へ