遠藤諭のプログラミング+日記 第169回

青梅のマイコン博物館オープン記念としか思えない!

初期『月刊アスキー』誌面が国会図書館デジタルコレクションでネット閲覧可能に!

2024年06月24日 08時00分更新

国立国会図書館デジタルコレクションがさらに便利に!

私の自宅の書棚で場所ばかり占めていた月刊アスキーのバックナンバーが、一気に生きたライブラリとして蘇ってきたというお話は一度紹介した(「国会図書館デジタルコレクションのリニューアルとChatGPT」 参照)。国立国会図書館デジタルコレクションが一昨年12月にリニューアル。『月刊アスキー』の創刊号1977年~2000年の中身を全文検索できるようになった。記事まではネット閲覧できないが手元に本があれば、当該箇所を読むことができる。

その国立国会図書館デジタルコレクションが再び進化して、「送信サービスで閲覧可能」な資料が大幅に増えた。「送信サービスで閲覧可能」というのは、会員登録すれば、自宅などからネット経由で本文まで閲覧できるということだ。2024年4月30日時点で、書籍約106万点を含む合計約250万点が、まさに電子図書館的に利用できる。今度は、そのなかに『エンサイクロペディア・アスキー』が入っていると、Xで教えてくれる人がいた。

『エンサイクロペディア・アスキー』とは、1977年7月の創刊号から1982年12月号までの『月刊アスキー』の内容を再度収録した“合本”と呼ばれる種類の出版物である。当時はマイコンの世界がどんどん広がっていった時期なので、刊行後に「あの記事が読みたい!」という希望がたくさんあったのだろう。これで全文検索だけでなく、初期の月刊アスキーに関しては、グーグルの検索結果みたいにクリックすれば気軽に本文を見ることができるようになったわけだ。

国立国会図書館デジタルコレクションで『エンサイクロペディア・アスキー』13巻を表示させたところ(2024年6月12日時点)。

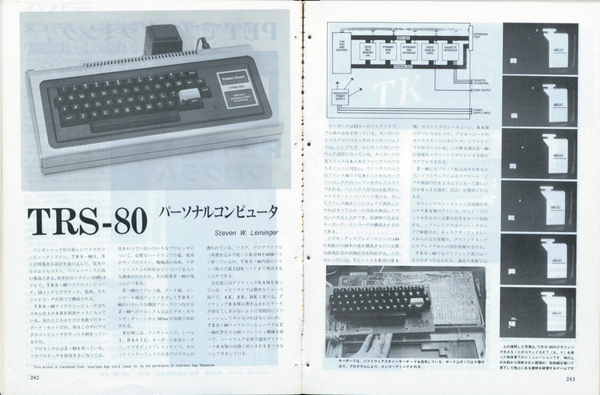

『月刊アスキー』が創刊された1977年は、米国で、「Apple II」が6月、「TRS-80」が 8月、「Commodore PET 2001」が10月と、俗に“マイコン御三家”などと日本で呼ばれた製品が、一気に発売された。文字どおりのマイコン元年(パソコン元年)である。『エンサイクロペディア・アスキー』の収録範囲である1982年までには、国産の主要メーカーが出そろい、世界市場の行方を決定づけたIBM PCや、国内PCの覇権をにぎることになるPC-9801も発売された。

『エンサイクロペディア・アスキー』は、個人とデジタルの関係のはじまりを克明に記録した、きわめて重要な歴史的記録といえる。

『エンサイクロペディア・アスキー』(Volume 1)

初期月刊アスキーを読み込んでからパソコンの歴史は語りたい

私が、アスキーに入社して月刊アスキー編集部に配属されたのは1985年のことだ。出版の仕事をしたいと思って『奇想天外』(SF雑誌)の門を叩いたのだが受け入れられず。アスキーに拾ってもらった感じである。私はオタクの世界ではほどほどやっていたので『噂の真相』(当時のメディア業界人がよく読んでいた雑誌)にアスキーに私が入社したと書かれたことがあるが、はっきりいって潜り込んだくらいの感覚である。

そんな具合なので、私は、初期のマイコンのことはたいして分かっていない。それでも、アスキー入社後は、なんとかごまかしてやっていたのだが、1991年に、編集長になったときに、初期のマイコンのことを知らなすぎると思った。そこで、創刊号から自分が入社するまでの『月刊アスキー』(80冊以上)の全ページすべてをめくってみることにした。

当時、編集部の奥にスチール棚がたくさんあり、すべてのバックナンバーが揃っていた。その棚の間に座り込んで1ページずつ見ていく。「すべて読んだ」と言いたいところだが、さすがにそこまでの時間的余裕はない。何日かかけて、見出しで気になる記事だけを読んでいった。私は、よくそこでスタッフから原稿が出るのを待ちながら寝ていたので、多くのスタッフは「編集長がまた寝てる」と思ったかもしれない。

今回、『エンサイクロペディア・アスキー』を、ネット経由で見ていく感じは、まさにあのときの感覚を呼び起こさせるものがある。月刊アスキーのバックナンバーでは本文もさることながら広告ページも重要なのだが、残念ながら『エンサイクロペディア・アスキー』には広告ページは収録されていない。

それでも、こうして国立国会図書館デジタルコレクションで読めるようになったことを紹介しているのは、ただむかしの読者の方々に「懐かしいでしょう」と言っているのではない。業界人でも忘れてしまっているエピソードの中に、いまに繋がるテクノロジーの本質ともいえるものが隠れていたりする。少なくとも、これを読むだけで仕事に厚みがでてくる。

『エンサイクロペディア・アスキー』の中身を覗いてみよう!

国立国会図書館デジタルコレクションは、誰でもアクセスすれば検索できるし、『エンサイクロペディア・アスキー』の中身も利用登録者になればネット閲覧できる。とはいえ、ここで少しだけパラパラと中身を見ていくことにしよう。

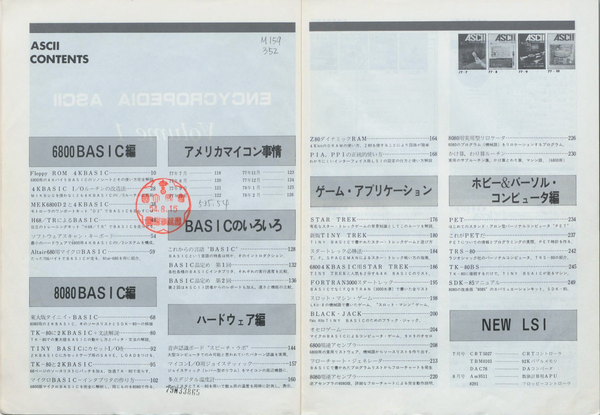

これは、『エンサイクロペディア・アスキー』(Volume 1)1978年12月刊行の目次ページ。右上に、1977年7~10月号の表紙がならんでいる(別の見開きに1978年2月号までの表紙がある)。目次を見るとテーマごとにまとめられているわけだが、その関係もあり、広告以外にも収録されていないページがある。『月刊アスキー』を創刊、発行・編集人の西和彦氏が「編集室から」で書いた“創刊の辞”ともいえる「ホビーとの決別」は、「ASCII倶楽部」に創刊号、創刊2号があるのでそちらをご覧のこと。

1977年は、前述のとおりその後のパソコンの先祖にあたる電源を入れれば使えるマイコン製品が一気に登場してきた時代。国産ハードウェアはもちろんだが、Apple II、TRS-80、Commodore PET 2001の記事がある。当時のこうしたマシンたちのスペックもさることながら位置づけもよくわかる。

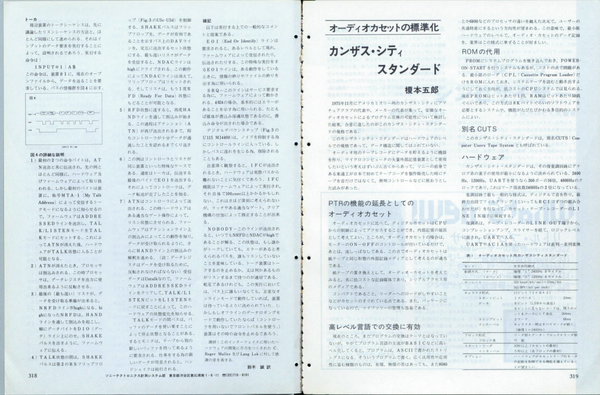

いわゆる技術解説が、ハードウェア、ソフトウェアともに渇望されていた時代である。右ページは、有名なオーディオカセットテープにデータを記録するカンザス・シティ・スタンダードについて書かれている。

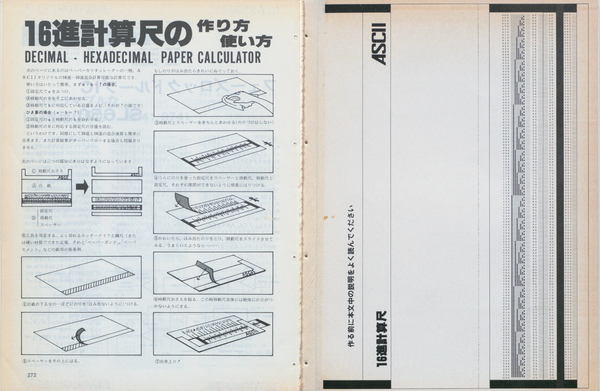

読者ではなかった私でも知っているのが、この1977年8月号(創刊2号)に綴じこまれていた「16進計算尺」。当時は、いわゆる関数電卓がすでに広がったタイミングだが、それまでの科学技術計算は計算尺を使うのが相場だった。読者の多くは、計算尺を1本は持っていたような人たちだったはずである。そこで、当時のプログラミングではしばしば必要となった16進数をあつかえる紙の計算尺というシロモノ。ノリの良さ、勢いを感じさせる企画だ。

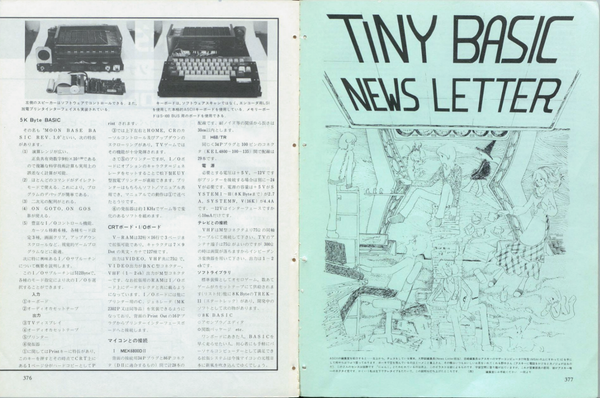

「TBN」(TINY BASIC NEWS LETTER)は、文字どおりTINY BASICという言語に関するページとしてはじまったが、やがて雑誌内の解放区のようになり、人気コラムやお便りコーナーなどが掲載されていくことになる。この時代の読者の方々は、語ることが多いでしょう。イラストの井上泰彦さんには、私の時代にもお世話になりました。

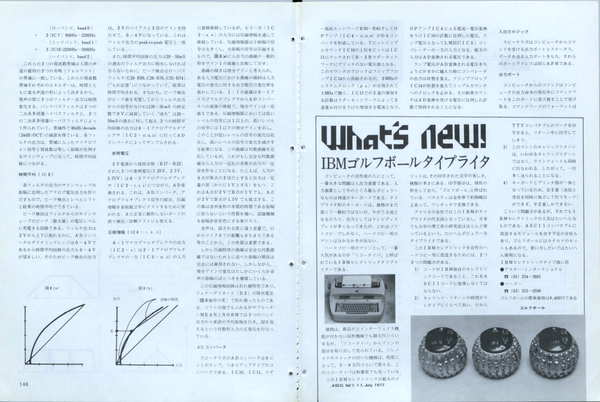

マイコンボードやデバイス、電子玩具まで紹介されていた「What's New」のコーナー。このページでは、「IBMゴルフボールタイプライタ」が紹介されている。「コンピュータの自作派の人にとって、一番大きな問題は入出力装置である」などと書かれていて、IBMセレクトリックタイプライターが登場。取り扱いは、アスキーの初期スタッフも集っていたアスターインターナショナルとソーゴーとある。ソーゴーは、Windows95発売の頃にもタイムトリップ的に1970年代中盤のマイコンキット「IMSAI」や「Altair」を看板に掲げていたお店(昌平通りにありました)。

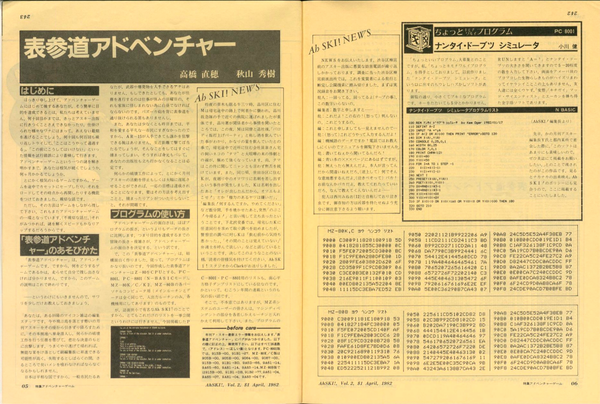

月刊アスキーといえば、毎年、エイプリルフールで綴じ込み付録などの形で発行されていた『年刊AhSKI!』が有名。米国のコンピュータ雑誌『Dr. Dobb's Journal』や『Computer Language magazine』などもエイプリルフール号を出していたから当時のコンピュータユーザーの傾向がうかがえるというものだ。そのAhSKI! の1982年号に「表参道アドベンチャー」が収録された。“国産アドベンチャーゲームの草分け的存在”ともいわれるゲーム。

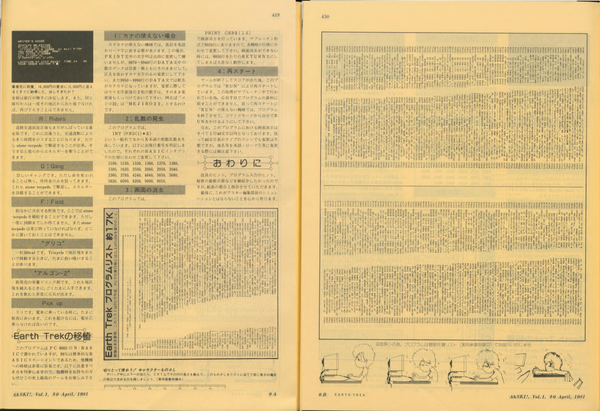

やはり、『年刊AhSKI!』では、「Earth Trek」というプログラムのコードを誌面をできるだけ消費せずに掲載した「最密充填リスト」が有名。これも、月刊アスキー読者ではなかった私もプログラマの同僚に見せてもらった記憶がある(写真は実際の見開きではなく表裏になったページを並べたもの)。プログラミングといえば、プログラムのソースコード(プログラムリスト)が、技術書のページや出力用紙をどんどん消費していた時代である。

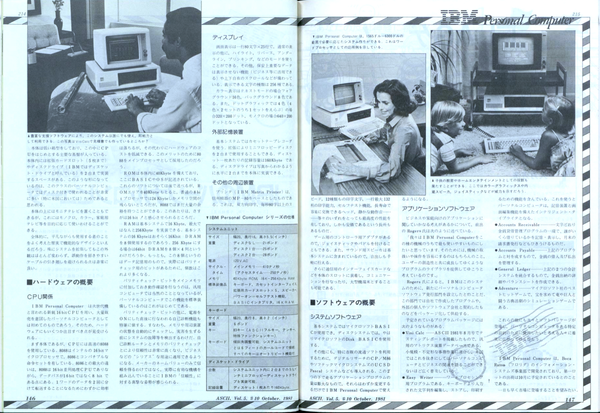

初代IBM PCを詳しく紹介しているのは、『エンサイクロペディア・アスキー』Volume 10(『月刊アスキー』1981年10月号)。写真は速報的な3ページ記事の一部だが、当時の米国での受け止められ方がわかる。IBM PCに関しては、1981年12月号に詳しい解説記事があり、新しいデバイスを容易にサポートできるなどPC-DOS(MS-DOS)への期待感のある内容となっている。

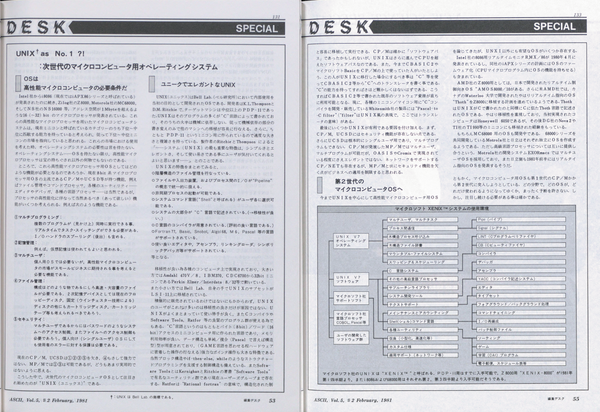

私が、編集長になったときに初期月刊アスキーを見ていったときからひっかかっていたのが、この1981年2月号の「Unix as No.1 ?! 次世代のマイクロコンピュータ用オペレーティングシステム」という記事だ。マルチタスク、仮想記憶、セキュリティなど、その後のWindows、MacOSなどで採用されることになる機能の必要性が説かれている。そして、すでにマイクロソフトは、各社のCPU向けにXenixを開発中だともある。右側は3ページ記事の最後のページ。「CP/Mがマイクロコンピュータ用OSの第1世代だとして、第2世代はUNIXなのか否か予断を許さない」とある。この記事の6カ月後にIBM PCと同時にPC-DOS(MS-DOS)の登場となるわけだが。PC-DOSの内容は妥当だと思うが、もう1つの歴史の可能性としてUnixの時代があったのだとしたらネットの歴史も違っていたと妄想したくなる。

ほかにも、「BASICの次の言語は何か?」とあって「BASICはあと2年はもつ」などとあり、APLの人気が出てきたなどと書かれている。実際には、PascalやC言語の時代となったわけだが、それは、あくまで開発言語の視点である。思考や知的生産の視点からいえばAPLがきていたら楽しかった。当時読者だった方々なら「マイクロマウス」、「マイクロオセロリーグ」、「GAME言語」「TL/I」、「DirectMailArea」、「Yoのけそうぶみ」など、感涙ものであろう誌面が続いている。

ご興味のある方は、なにしろ利用者登録は必要だが、図書館らしく無料で読むことができるのでお勧めである。

青梅のマイコン博物館がいよいよオープン!

初期の月刊アスキーの記事が読めるようになったのとあわせて、ぜひ機会のある人は訪れてほしいのが、青梅の「マイコン博物館」だ。これに関しては、このコラムで2度にわたって紹介させてもらってきている。

・日本にはコンピューター博物館が必要だ! 青梅の新「マイコン博物館」のクラファンがスタート

https://ascii.jp/elem/000/004/168/4168424/

・オープン直前の新「マイコン博物館」におじゃまして展示品や施設を案内してもらった!

https://ascii.jp/elem/000/004/194/4194426/

マイコン博物館は、当初予定されていた5月からずれ込んでいるが、2024年6月21日(金)にオープン。このマイコン博物館には、『エンサイクロペディア・アスキー』に登場していた初期マイコンたちが多数収蔵。そして、初期月刊アスキーで“編集長”として活躍された吉崎武氏が館長をつとめられている(『エンサイクロペディア・アスキー』Volume 1~6の奥付も編集長となっている)。まるで『エンサイクロペディア・アスキー』がネット閲覧可能になったのは、この博物館のオープンを祝っているようにさえ見える。

オープンにむけて作業の真っ最中にマイコン博物館におじゃましてさせていただいた、マイコン博物館の紹介と吉崎編集長へのインタビュー動画もご覧あれ。

マイコン博物館 オープン直前リポート

マイコン博物館 吉崎館長の想い インタビュー

初期マイコンが登場した時代はトフラーの『第三の波』が衝撃を呼んだ時代でもあった

この『エンサイクロペディア・アスキー』についての原稿を書き終えて、吉崎氏に内容確認をお願いしたところ、Volume 10(『月刊アスキー』1981年10月号)のIBM PCの記事についてコメントが返ってきた。というのは、私が、あの記事を書かれた今泉洋さんってNHKのラジオ番組で『ロッキング・オン』の渋谷陽一氏が、しばしば放送中にその名前を出していた人物であるといったことを書いたからだ(私と今泉氏の接点はほんの少しなのだが)。

吉崎氏によると、たしかにあの記事はその今泉洋氏によるもので、当時は、ニューヨーク在住でいろいろな情報を送ってきてくれたそうだ。開局間もないMTV(Wikipediaによると1981年8月開局)を録画したテープなどもあって、それが、『ログイン』誌の「MTV」「CNN」取材記事に繋がったとのこと。吉崎氏が創刊編集長をつとめた『ログイン』は、当初、“第三の波の時代を生きる人々のための雑誌”を標榜していたのだった。当時のケーブルTVや個人用地上局(アースステーション)は、そうした時代の変化の最前線だった。「いまのYouTubeの厳選チャンネルが100ch見れるようなモノでしょうか」(吉崎氏)。

“第三の波”とはいうまでもなくアルビン・トフラーの『第三の波』のことである。それまでの大量生産・大量消費の時代にかわって情報通信技術が世の中のパラダイムを変える。とくに私が興味を持ったのは“個人”が主体となることへの変化だった。生産と消費が同時に行われる“生産消費者”の登場などは、フリーソフトウェアやメイカームーブメントで、1つ1つ証明されていくのを我々は見ていくことになる。

初期のマイコンが登場してパソコン産業が成立してきた時代は、そんな時代背景であったことを思い出した。

マイコン博物館

住所:〒198-0082 東京都青梅市仲町295 青梅プラザ

運営団体:非営利型一般財団法人科学技術継承財団

公式ページ:https://scitech.or.jp/museum

公式X(旧Twitter):https://x.com/Dream_Library_

入館料:一般 1,000円(税込)

情報処理学会会員・高校生・中学生:500円(税込)

保護者同伴の小学生:無料

来場予約:こちらから=>https://scitech.or.jp/micom_reserve/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667

この連載の記事

-

第206回

プログラミング+

“宿題でAIを使いはじめる前”に、“AI的ゾンビ”(a-zombie)にならないための方法 -

第205回

プログラミング+

「電脳秘宝館・マイコン展」──Intel 4004“ナゾ基板”の正体と、日本最初の野球ビデオゲーム「ラスト・イニング」 -

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 - この連載の一覧へ