モンタビスタ ソフトウェア ジャパン(株)は29日、都内の本社で記者発表会を開催し、組み込み向けLinuxの新バージョン『MontaVista Linux 2.1』を3月にリリースすると発表した。これまで“Hard Hat Linux”と呼んでいたが、新バージョン2.1から名称を変更する。米国時間の29日にニューヨークで開催中の“LinuxWorld Conference & Expo”でも発表の予定。

|

|---|

| 『MontaVista Linux 2.1 Professional Edition』のロゴーマーク。工事用ヘルメットをかぶったペンギンのマスコットはHard Hat Linuxから引き継がれる |

今回のMontaVista Linux 2.1は、2001年4月に発表した『Hard Hat Linux 2.0』からのバージョンアップとなる。主な変更点は以下の通り。

- サポートするプロセッサーアーキテクチャーを追加

- Linux最新カーネル2.4.17をベースにした

- モンタビスタ独自のリアルタイム拡張機能のサポートアーキテクチャーの追加

- 開発用ホストOSサポートの追加

- 組み込み向けウェブサーバー『thttpd』サポート

- IEEE 802.11b無線LANのドライバーサポート

- 統合開発環境として『KDevelop』をサポート

- サポートするジャーナリングファイルシステム(※1)の追加

- 開発者向けのドキュメントの充実

|

|---|

| MontaVista Linux 2.1について説明した、モンタビスタ ソフトウェア ジャパンの木内志朗氏 |

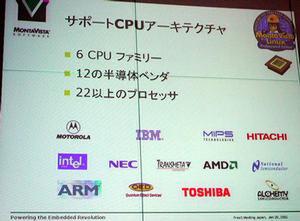

プロセッサーアーキテクチャーは、基本的にx86/IA32、PowerPC、StrongARM/XScale、ARM、MIPS、SuperHの6つをサポートしており、これをもとにした12の半導体メーカーによる22以上のプロセッサーラインアップに対応、(株)東芝のMIPSベースのプロセッサーなどが追加となった。さらに、これらのプロセッサーを搭載した開発用ボードシステム63種類をサポートしているという。なお、MontaVista Linuxはこれらの各種プロセッサー向けの開発において、1つのプログラムソースでカバーするという特徴を持っており、コンパイル時のオプションによってサポートするすべてのプロセッサー向けのバイナリーを生成できるとしている。

|

|---|

| MontaVista Linux 2.1がサポートするプロセッサーメーカー |

リアルタイム拡張機能では、これまでx86,SuperHでサポートしていた、リアルタイム性能を向上するプリエンプティブカーネル拡張のサポートをMIPS、PowerPCにも拡大した。このプリエンプティブカーネルはモンタビスタが独自に拡張したもので、リアルタイムアプリケーションの応答性を数百ミリ秒(最悪の場合)から1ミリ秒未満にするというもの。x86に限っては、SMP(対称型マルチプロセッシング)も新たにサポートする。

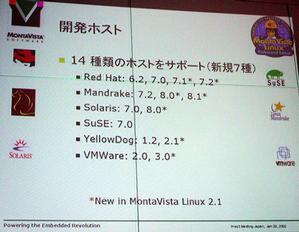

MontaVista Linux 2.1は、開発用ホストとして7種類のホスト OSをサポートしていたが、『Red Hat Linux 7.1』、『Red Hat Linux 7.2』、『Mandrake Linux 8.0』、『Mandrake 8.1』、『Solaris 8.0』、『YellowDog 2.1』、『VMWare 3.0』を新たにサポートし、全14種類となった。

|

|---|

| 開発ホストOSも新バージョンサポートを中心に強化した |

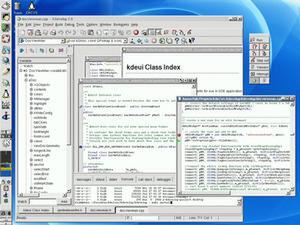

開発環境では、これまでGNUなどの開発ツールをサポートしていたが、単独のツールとしての利用であり、統合環境はなかった。MontaVista Linux 2.1では、オープンソースのGUIベース統合クロス開発環境であるKDevelopにモンタビスタが拡張を加えて採用した。ジャーナリングフィルシステムでは、これまでのReiserFS、JFFSに加え、Ext3をサポートした。

|

|---|

| MontaVista Linux 2.1で採用した統合開発環境『KDevelop』 |

MontaVista Linux 2.1には、これ以外にアドオン製品として、システムをシャットダウンせずにシステムボードのホットスワップなどを可能にする『MontaVista High Availability Framework』、Java開発環境/ランタイム環境『VisualAge Micro Edition for MontaVista Linux』、GUI標準開発環境『Qt/Embedded for MontaVista Linux』などを用意する。

今回、“Hard Hat Linux”から“MontaVista Linux”へ製品名が変更となった理由については、会社名と製品名の結びつきを強化するブランド戦略のためとしており、今後同社のすべての製品はMontaVistaブランドとなるという。

『MontaVista Linux 2.1 Professional Edition』(ソフトウェア本体、ユーティリティー、開発ツール)は、無制限テクニカルサポート、バグフィックスサポート、ソフトウェアアップデート権を含んだ形で、3月にリリース予定。価格は登録開発者1人あたりおよそ100万円(1年間。人数により価格は異なる)としている。またこれまで通り、Professional Editionのリリースと同時にMontaVista Linux 2.1のソフトウェア(ソース含む)は無償公開の予定。

MontaVista Linuxは従来から、ソフトウェアについてはGPL(GNU Public Licence)ベースのロイヤルティーフリーのオープンソースシステムとして無償公開し、サポートやコンサルティングで収益を得るというビジネス戦略をとっているが、「このビジネスは非常に成功しており、サポート契約の更新を迎えた企業では、更新時に契約数が倍以上の(平均して)114%アップとなっている」(モンタビスタ ソフトウェア ジャパンの代表取締役社長で、米モンタビスタ ソフトウェア社日本担当副社長の有馬仁志氏)という。

|

|---|

| モンタビスタ ソフトウェア ジャパンの代表取締役社長で、米モンタビスタ ソフトウェア社日本担当副社長の有馬仁志氏 |

有馬氏によると、フィンランドのノキア・ネットワークス社が、IPベースのインフラ開発プラットフォームとして、MontaVista Linuxを採用するなど、通信関連での採用が増えつつあるという。国内のコンシューマー製品の組み込み向けOS市場において、「(8bit/16bitシステム向けなどを除いた)新規の開発案件においては、MontaVista製品がほとんどを勝ち取っている」ということだが、2002年の日本の販売戦略として、通信インフラ製品向けに採用を強く働きかけていくとしている。