FASに対する競合からの批判に彼らはこう答えた

ネットアップが10年前に選択したユニファイドへの道

2011年05月17日 09時00分更新

用途に特化したさまざまな種類が登場している昨今のストレージ市場だが、単一のソフトウェア、ハードウェアアーキテクチャーを軸に、汎用のユニファイドアーキテクチャのメリットを一貫して訴求し続けているのがネットアップだ。改めて「ユニファイド」の意味を聞いてみた。

ユニファイドストレージは10年前からやっている

1990年代、メインフレームの周辺機器に過ぎなかったストレージの世界にネットワーク化の波が訪れた。その結果、2つの大きな成果物が生まれた。1つがストレージ同士をFC(Fibre Channel)でネットワーク化するSAN(Storage Area Network)、そしてもう1つがファイルサーバー専用機であるNASである。このうち、企業向けのNASというジャンルを作り、市場をリードしてきたのがネットアップ(旧ネットワークアプライアンス)である。今となっては多くのベンダーが製品を投入している企業向けNASの市場だが、その始祖がネットアップであることを疑うユーザーはいないだろう。

こうした経緯から「ネットアップ=NAS」と捉えられることは多いが、これは半分あっていて、半分は正しくない。同社の主力製品「FASシリーズ」はNASとSANを統合した「ユニファイドストレージ」として、すでに高い実績を持っているからだ。

「1990年代後半にNetApp Filer(現FASシリーズ)を投入し、2000年台にはNAS市場でかなりのシェアを獲得していたので、新たにSANの領域に進出しました。このとき、当時の経営陣が同じハードウェア、同じソフトウェアで、SANもNASも使える『ユニファイドアーキテクチャ』にチャレンジするというユニークな道を選択したのです」と、ユニファイドストレージ投入の背景をネットアップ 技術本部 本部長の近藤正孝氏はこう説明する。SAN対応ストレージ製品を別途で開発したり、他社を買収するのではなく、既存のFASにSANストレージとしての機能を持たせようという試みである。

その結果、2002年にFC SANとNASを統合したFASを投入し、2003年にはiSCSI、2008年にはFCoE(FC over Ethernet)への対応をいち早く済ませた。現在ではユニファイドストレージとして、すでに18万台以上の出荷を実現しているという。ネットアップ 経営企画本部 マーケティング部ソリューションマーケティング部 マネージャの石渡達也氏は「弊社の製品は今までNASとしてくくられていましたが、NASだけではありません。ユニファイドストレージは、われわれが10年前から標榜していたストレージで、最近ではモジュラー型ディスクアレイという製品ジャンルで調査会社からも高い評価を得ています」と話す。

SANストレージをNAS化するのは、実はあまり難しくない。レイヤの低いブロックベースのストレージをSANで統合し、NASゲートウェイを介して、クライアントからファイルサーバーに見せかければよいからだ。だが、その逆で、もともとファイルサーバーとして開発されたNAS製品をブロックベースのSANストレージとして見せかけるのは難しいはずだ。しかし、ネットアップのOS「DataONTAP」で実装されている仮想化アーキテクチャが、NASのSAN対応を可能にしたという。

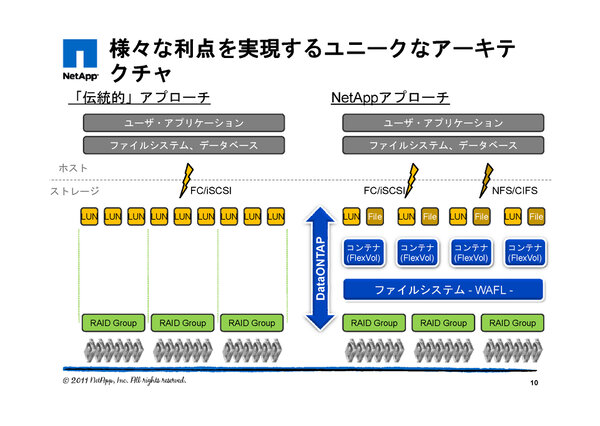

「逆立ちのSAN技術」でSAN対応を実現

伝統的なディスクアレイ装置は、アレイ化されたRAIDグループをLUN(Logical Unit Number)の単位に区切って、各ホストから利用する。一方、DataONTAPは物理ユニットであるRAIDグループとLUNの間にWAFL(Write Anywhere File Layout)という仮想化レイヤを設けており、LUNをファイルとして管理できる。LUNをファイル単位で扱うことで、ホストからはSAN、NASいずれからも利用可能で、スナップショットやバックアップなどの技術もそのままLUNに適用できる。LUNをファイルシステム上で扱うこのSAN対応を、近藤氏は「逆立ちのSAN技術」と表現する。

また、WAFLではWrite Anywhereという名前のとおり、ランダムな書き込みデータをNVRAM(不揮発性メモリ)にいったん溜め込み、非同期でシーケンシャルに書き込む。これにより、レイヤが増えたことで懸念されるオーバーヘッドを抑えることも可能になったというわけだ。

最新のDataONTAPでは複数のRAIDグループをWAFL上に束ねて「FlexVol」というコンテナとして切り出すことで、物理リソースに依存しない効率的な容量管理を実現するシンプロビジョニングを搭載。差分のみのブロックしか消費しない効率的なクローンボリュームや論理ボリュームを超えた重複排除など多彩なストレージ管理機能が標準で提供されている。これら多くの機能は、特に柔軟な拡張を必要とする仮想化環境に最適だという。

このようにして、ネットアップは1台でNASもSANも使えるユニファイドストレージを長らく展開してきた。2000年代、ストレージはプライマリ、バックアップともに製品ジャンルの多様化が進んだが、同社は頑固一徹のラーメン屋のごとく、今も基本的には「FASシリーズ」と、FASからコントローラを切り出し、異機種ストレージ接続を可能にする「Vシリーズ」のみ展開している。「ローエンドからハイエンドまで共通のハードウェアアーキテクチャ、共通のソフトウェアを採用しており、どんな利用者でも同じように運用管理ができるように腐心しています」(近藤氏)とのこと。これはネットアップ製品を導入することによる最大のメリットといえるだろう。また、ベンダー規模としては決して大きくない同社が製品開発における投資を抑えられる背景であり、競争力の源泉でもある。

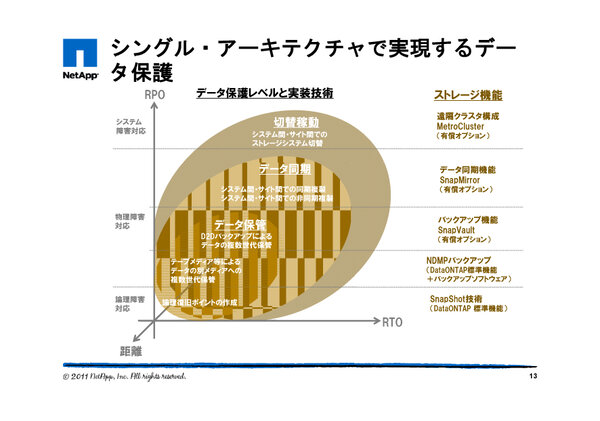

また、「データ保護もレベルに応じて、スナップショットやバックアップ、ミラーリングなど幅広い機能を用意しています。結果的にコストは大幅に抑えられます」(近藤氏)とのことで、要件にあわせたデータ保護が可能になっている。

モデルとしてはハイエンドのFAS/V 6000シリーズ、ミッドレンジのFAS/V 3000/2000シリーズが用意されており、昨年は数多くの製品を刷新し、FAS/V 6200シリーズやFAS/V 3200シリーズなど高速なハードウェアプラットフォームを追加した。Ethernet、FCoE、iSCSIなどのプロトコルを統合した「Unified Connect」やデータ圧縮をサポートしたData ONTAP 8.0.1も昨年末投入されたばかりだ。

(次ページ、FASはスケールできない、遅いは本当か?)

この連載の記事

-

第22回

サーバー・ストレージ

サーバーの次に注目されるストレージの仮想化 -

第20回

サーバー・ストレージ

データ保護の技術 可用性を高める技術 -

第19回

データセンター

「i」に対応!IBMの「リモート・データ保護」が対象拡充 -

第19回

サーバー・ストレージ

バス変更などで性能4倍!日本IBMのストレージ「XIV Gen3」 -

第19回

サーバー・ストレージ

データを守るRAIDとストレージのネットワーク化 -

第17回

サーバー・ストレージ

自動階層化で効率化を追求したDell Compellent -

第17回

サーバー・ストレージ

ハードディスクと外付けディスクアレイ装置 -

第16回

サーバー・ストレージ

再評価されるテープライブラリの最高峰「HP ESL G3」 -

第15回

サーバー・ストレージ

日本SGI、最大1PBのストレージ「InfiniteStorage 5500」 -

第14回

サーバー・ストレージ

自動階層化とPowerShellに対応した新SANsymphony-V -

第13回

サーバー・ストレージ

クラウドの4要素は「NetApp OnCommand」で管理できる - この連載の一覧へ