国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。KDDI総合研究所の帆足啓一郎氏による人工知能についての最新動向をお届けします。

日本での注目度がますます高まっている巨大テクノロジーイベント「SXSW Interactive 2018」に、今年も参加することができた。筆者は、2016年から3年連続でSXSWに参加しており、この3年間は一貫して「人工知能」を調査の主テーマと設定し、関連するセッションの聴講を中心に動向を調査している。

AlphaGoの華々しい登場によりシンギュラリティ議論が巻き起こった2016年(参考:本連載2016年6月掲載「弁護士の仕事も奪われる対象に SXSWで見た人工知能最前線」)、人工知能と人類との共生が議論された2017年(参考:本連載2017年6月掲載「SXSW 2017が示したAI時代の共通課題とは?」)に続く動きは何か? 人工知能というテーマを中心に連続してSXSWに参加している筆者の目線ならではの考察を示す。

日本人だらけのSXSW?

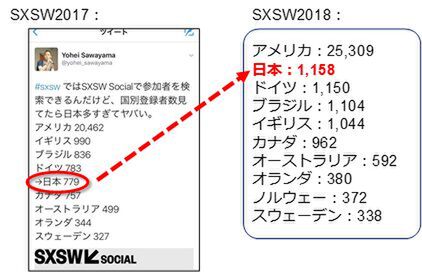

昨年に引き続き、今年のSXSWも日本のテクノロジー業界で大きな注目を集めた。多くの日本企業にとっては年度末という多忙な時期の開催にもかかわらず、今年も日本から大勢の参加者がオースティンの地に現れた。その結果、今年のSXSWへの国別の参加者数では、現地米国に次ぐ第2位に踊り出ている(図1参照:SXSW Socialアプリでの国別検索数)。

筆者が初めて参加した2014年には、現地でほとんど日本からの参加者に会わず、帰国してからの報告ではまず「SXSW」の読み方(「サウス・バイ・サウスウェスト」)から解説する必要があった。その頃に比べると、実に隔世の感がある。

日本におけるSXSWの話題は、同イベントの展示会(Trade Show)や、個別企業による出展に集中していると感じている。実際、Trade Showでは日本の出展コーナーは他の展示と比べても終始多くの来場者で賑わっており、現地での注目度も高い。さらに、SXSW終了後には現地の出展の様子が日本のテレビ番組などで大々的に伝えられ、ウェブ上でも大きく盛り上がっている。

こうした盛り上がりにより、日本ではSXSWはCESのような、巨大なテクノロジー見本市と捉えられている節がある。しかし、筆者の私見ではあるが、実際に現地で多くの参加者がSXSWというイベントへの参加自体を主たる目的としており、同イベントの中核は、多様なスピーカーが登壇し、最新のテーマに関する議論を交わす「セッション」である。

今年のSXSWでは、イーロン・マスク氏がサプライズ講演者として登場するなど、数多くの著名人がイベントを盛り上げた。また、参加者からの不満要因となっているセッション会場の混雑っぷり(お目当てのセッション会場に行ったものの、満席で入場できないことがままある)に対しても、SXSW公式アプリや各会場のサイネージで混雑度合いを表示するなどの工夫が施されるなど、セッションを中心としたSXSWの体験価値の向上が随所に図られていた。

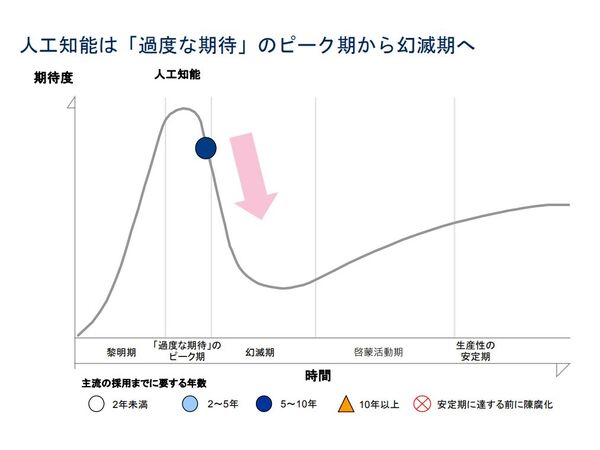

そんなわけで、これまでのSXSWと同様(いや、むしろそれ以上に)筆者としてはTrade Showやデモ出展・表彰系のイベントは軽く顔を出すにとどめ、セッションの聴講を中心とした。より具体的には、筆者の専門領域であり、過去2年の参加を通じた共通テーマである「人工知能」に関するセッションを積極的に聴講することとした。その結果、筆者としては、ここ数年続いた「AIブーム」がいよいよ終わりを告げることを確信した。以下、個別セッションでの議論を取り上げながら詳説する。

浅く広く裾野が広がる「人工知能」の活用

まずは今回のSXSWにて、筆者が聴講した公式セッションの一覧を示す:

AI関連

その他

筆者のSXSW 2018は、上記「AI関連」セッション“Watch Your Language. The Future of AI Depends on It”から始まった。本セッションは、Salesforce社のChief Scientistであり、Stanford大の准教授も務める Richard Socher氏が登壇者ということもあり、同社における自然言語処理技術の先進事例に関する話が聴けることを期待していた。しかし、蓋を開けてみると、講演の大部分は「AI」を構築するための一般論(学習データの集め方、試行錯誤の必要性など)であり、後半にかろうじてSalesforceにおける研究成果(ニューラルネットワークを活用した機械翻訳方式など)を軽く紹介するにとどめていた。多くの聴衆はそれでもそこそこ満足していたように見受けられた一方、筆者個人としては正直拍子抜けする内容であったが、「AI」の現状を示す象徴的な場面にも感じられた。

今年のSXSWでは、デザイナーやクリエイターなど、人工知能からは縁遠い業界の人が「人工知能を使ってみた」という趣旨のセッションが多数催されていた。

たとえば、”AI: Ready to Disrupt Experience Design?”では、米国Imagination社でクリエイティブディレクターを務める Yann Caloghiris氏が登壇。自動運転車を初体験するドライバーの分析や、モーターショーの出展ブースの設計において、従来は人間観察など定性的な手法が中心だった領域に対し、人工知能関連技術を使用した事例が共有された。

また、”Limitless Creativity: How to Design in an AI World”では、同じくクリエイティブエージェンシーのR/GA社・Jenna Niven氏から、同社内におけるアイデア発想支援ツールとしての人工知能関連技術の活用事例が紹介された。

人工知能が苦手とする領域として、人間のようなクリエイティビティーが必要な仕事が取り上げられることは多いが、人間の創造性を支援するためのツールとして、人工知能関連技術の活用を模索する試みは過去にもあった。たとえば、前年のSXSWで筆者にとって最も印象的なセッションの1つだった“Can a Film Made by a Machine Move You?”では、楽曲のプロモーションビデオの制作過程を全て人工知能(ソフトウェア)に任せるという、野心的な試みが紹介されていた。

こうしたチャレンジングな人工知能関連技術の活用と比較すると、今年のSXSWでの人工知能の活用事例は、十分に確立された、いわば「枯れた」技術を導入するという、地に足のついた着実な試みが多かった。

たとえば、上記のImagination社のセッションでは、自動運転車を体験しているドライバーの様子を把握するための技術として、表情認識や脈拍の測定などが活用されていた。本セッションでは、これらの「人工知能」関連技術による客観的な分析と、観察者による定性的なユーザの分析結果を併用した分析の方法論などが紹介されたが、「人工知能」の活用として取り上げられた個別の技術(表情認識など)を見ると、そのほとんどは既にアプリやデバイスとして実用化されているものばかりであった。

また、R/GA社のセッションでは、新たな発想を得るための方法として、クライアント企業の業界に関する記事と、異なる業界に関する記事に含まれるテキスト情報を「掛け合わせ」して、共通して出現する単語を抽出し発想のヒントを得る「画期的な」ツールなどが紹介された。

しかし、このツールを構成する要素技術として使われていたのは、2013年頃にテキスト解析関連の研究者の間で一世を風靡し、現在ではほぼデファクト方式として定着している「word2vec」という、基本的なテキスト解析技術である。

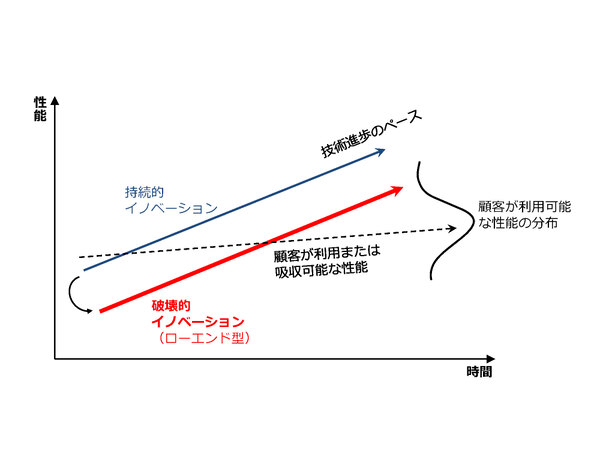

SXSWにおける人工知能関連の議論の変遷を振り返ると、2年前は人工知能関連技術が最先端の研究としてもてはやされ、昨年は先進的な発想を持つ人にとっての差別化をもたらす技術として使われ始めた時期である。そして、今年になってからはどの業界にいても活用すべきツールとしての認識されてきているという流れが見て取れる。

日本においても、日頃の業務プロセスで「ビッグデータ」の分析の必要性がある業界では人工知能関連技術の導入が広まってきており、時には「人工知能」の活用事例として華々しく取り上げられることもある。しかし、今後はツールとしての人工知能の使いやすさが改善され、より多くのユーザが手軽に扱えるようになるのは必然である。

SXSWのような尖った場でSalesforceのChief Scientistが人工知能の一般論を中心に話そうと判断したほど、人工知能が広く普及していく動きがいよいよ本格化してきており、ビジネス領域ではキャズム越えしつつあることを実感した。

インタフェースの工夫によるAIへの「誤解」の解消

上記のように、企業やサービス提供者として、人工知能をツールとして活用する動きはいよいよ広まってきているが、人工知能によるサービスやアプリの受け手側となる一般ユーザーの人工知能の受け入れ方にはまだ多くの課題が残っている。この課題を解決するための工夫について論じていた、印象的なセッションもいくつかあった。

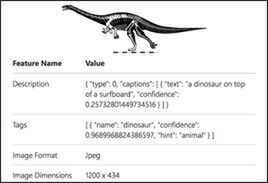

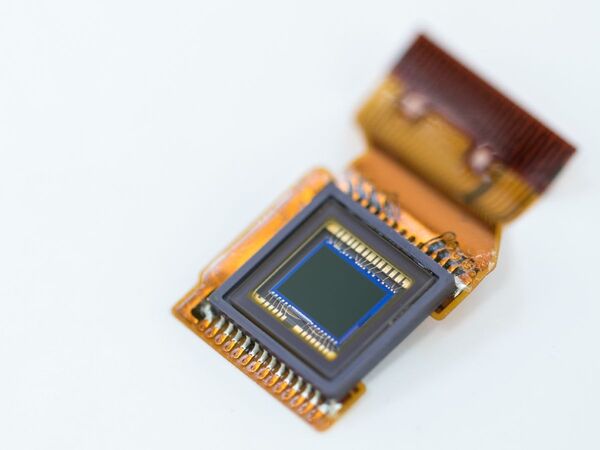

たとえば、“Design in the Era of the Algorithm”では、Big Medium社の創業者・Josh Clark氏による人工知能のデザイン論が紹介された。具体的には、たとえばGoogle AssistantやAmazon EchoのようなQ&Aを行なう人工知能関連アプリには“Over-confidence problem”、すなわち「過信」の問題があると指摘。内部のアルゴリズムが必ずしも高い確信度を持って判断できていないユーザーからの質問に対しても、「断言」する口調(あるいは表示)でユーザーに出力されるため、ユーザーの誤解を生むことを問題として提起している。その一例として、Microsoft社の画像認識APIによる誤認識の結果が紹介された(図3参照)。

図3:画像認識APIによる誤認識(左)、および同じ入力画像に対する画像認識アルゴリズムの詳細な出力結果(右)。”dinosaur”(恐竜)に対する確信度が0.96以上であるのに対し、”surfboard”を含む総合的な認識結果に対する確信度は約0.26とかなり低いことがわかる

この例では、入力される画像に対する画像認識の結果として、「恐竜がサーフボードに乗っている」という、誤った出力が示されている。人間が見れば明らかに誤認識とわかる結果が示されているため、面白ネタとしてウェブ上でバズる程度の影響で済んでいるが、今後より複雑な課題に対して判断を仰ぐ場面が増えてくると、人工知能が「自信満々」に出力する結果に対し、ユーザーである人間が誤認識であることに気づくのが困難になりえる。そして、こうした誤解の積み重ねが、やがて社会に対してネガティブなインパクトをもたらす懸念がある。

本セッションでは、この問題を「AIのデザイン問題」と設定している。そして、その解決策として、人工知能による「失敗」を考慮したインタフェースを設計するための10つの原則が紹介された。上記の画像認識の事例との関連では“Allow for ambiguity”(意訳:「曖昧性の許容」)という原則にしたがい、たとえば“dinosaur(maybe on top of a surfboard?)”といった、自信のなさも含めて表現した回答文を、その確信度も併記してユーザーに示す方法などが提案された。

こうしたインターフェースの工夫により、ユーザーが人工知能の限界を認識し、誤解を生ませない効果をもたらすことができる。この例以外の原則も含め、人工知能が起こしうる失敗をユーザーに意識させ、その必要性がある場面では人間に判断を委ねるインタフェース設計の方法論は、大いに参考になった。

また、厳密には「人工知能」の範疇からは外れるが、デザイン関連のセッションの中ではFacebook社のVP of Product Design・Margaret Gould Stewart氏によるセッション“Able, Allowed, Should: Navigating Modern Ethics”も示唆に富む内容だった。

Facebookのように、あっという間に世界中で利用者が増えるサービスや技術は、これまでの人類史において例を見ないものである(その例として、過去の革新的な技術である活版印刷が1億ユーザーに達するのに必要な年数は約150年、ラジオは50年、テレビは25年だったのに対し、昨今のウェブサービスではたかだか1~2年程度というスライドが紹介された)。あまりにも短期間に、かつ多数の民族や文化を持つ世界中に広がるサービスは、時に運営者が想定できない問題を生むことがある。

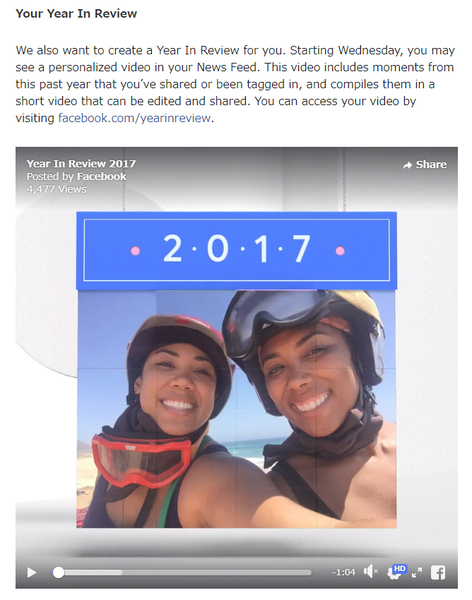

たとえば、年末年始の時期にFacebookが自動的に生成し、多くのユーザーが楽しんで投稿したという“Year in Review”(その1年間の主な投稿をまとめた動画)という企画は、当時のFacebookが定めていたKPIの1つである「サイト滞在時間」を高める上では大いに効果的であった。しかし、その年に子供を亡くしたユーザーから、亡くなった娘との思い出写真を多数含む動画を提示した同機能に対する苦情が示されたことにより、Facebookの「アルゴリズムによる残酷性」という問題が、同社内で広く認識された。

この出来事などを契機に、Facebookでは自社アプリのKPIを、サイト滞在時間などから “Meaningful Social Interactions”、すなわち、友人との意味あるやりとりの量に変更し、タイムライン上に表示する情報選択アルゴリズムやサイトデザインの改修を図っている。サービスを設計する上では「ユーザー・ファースト」という考え方が重要なのは言うまでもないが、Facebookのようなグローバルサービスでは企業として必要な数値を追い求めるだけでなく、社会や人類をより良くするためのデザインや目標設定が必要であることを示す、印象的なセッションであった。

人工知能のコモディティ化、そしてこれからの課題

今回のSXSWへの参加について、上記のセッション聴講などを通じた筆者の所感を示す。

まず、人工知能については、いよいよコモディティ化が進んできていると感じた。人工知能に関する最先端の研究は、今後もGoogleなどの巨大IT企業を中心として発展することは間違いない。その一方、成熟した技術の実用化も並行して進んでおり、今後はこうした「枯れた」技術の利用があらゆる業界において広まっていくことが、今回のSXSWのデザイナー・クリエイター中心のセッションから実感できた。

この人工知能関連技術の活用の広がりとともに、ここ2~3年続いていた「AIブーム」は終焉を迎えるだろう。今後、あらゆる業界において「人工知能」は静かに、当たり前のように使われるツールとなることは必然だが、いよいよ今、そのタイミングが来ているのである。日本では、未だ「人工知能」をバズワードとしてあおる動きはおさまってはいないが、今なおこのバズワードの動きに踊らされている企業がいるとすれば、世界目線ではかなりの周回遅れになっていると自覚すべきだろう。

上記の読みが正しいとすれば、来年以降のSXSWで「人工知能」に取って代わるホットトピックは何か? 今回のSXSWにおいて、筆者は偏ったセッションにのみ参加しているため、次の方向性について確信的な考えは見いだせていない。ただ、キーワードの1つとして「ヒトの拡張」を取り上げたい。

すでに、「AI」を「Artificial Intelligence」ではなく「Augmented Intelligence」、すなわち、「拡張知能」と解釈し、人間には不得手な大規模データの解析などのために人工知能関連技術を活用する動きはある。そして、昨今のバイオ、ナノテク、そしてニューロテクノロジーの発展などにより、知能のデジタル化による拡張だけでなく、人体そのものを拡張する技術に関する議論もSXSWでは活発に行なわれていた。

本記事では詳細を割愛するが、たとえば、筆者が今回参加した脳ハッキングに関するセッション(”Hacking the Brain: The Power of Neuroenhancement”)では、脳に対する外部からの操作技術が実用化されるという前提のもと、倫理的・法的観点での議論が行なわれていた。また、今回のSXSWのセッションにおいて初めて正式に発表された、ANA主催の「ANA AVATAR XPRIZE」のテーマである「アバター」は、まさに物理的な限界を超えた人体の拡張そのものである。

人工知能の発展が人類にもたらす影響も未知数だが、技術の進歩によって、脳も含む人体自体へのハッキングの現実性も見えてきている。さらに、自動運転やスマートシティなどの発展により、人間を取り囲む環境のAI化もこれから本格的に進んでいく。テクノロジーがヒトを飲み込むのか、それとも人類とテクノロジーが健全に共存するのか。SXSWでは今後もこうした大きな課題について議論を交わす場となるだろう。そして、次のSXSWから得られるものを最大化するため、筆者自身も情報工学目線での「人工知能」以外にも視野を広げる必要性を強く感じさせられた。

アスキーエキスパート筆者紹介─帆足啓一郎(ほあしけいいちろう)

1997年早稲田大学大学院修了。同年国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社。以来、音楽・画像・動画などマルチメディアコンテンツ検索の研究に従事。2011年、KDDI研究所のシリコンバレー拠点を立ち上げるため渡米し、現地スタートアップとの協業を推進。現在は株式会社KDDI総合研究所・知能メディアグループ・グループリーダーとして、自然言語解析技術を中心とした研究開発を進めるとともに、研究シーズを活用した新規事業創出に取り組んでいる。電子情報通信学会、情報処理学会、ACM各会員。経済産業省「始動Next Innovator 2015」選抜メンバー。