AMDの新フラッグシップGPU「Radeon R9 Fury X」が市場に流通しはじめて約3週間が経過したが、今度はFury Xの下位モデル「Radeon R9 Fury」の上陸を確認した。

Fury Xと同アーキテクチャー&同じHBMメモリーを採用しつつも、若干のスケールダウンと空冷GPUクーラー採用でコストダウンを図ったモデルである。

Sapphire製Fury搭載カード「R9 FURY 4G HBM TRI-X」。秋葉原での実売価格は9万7178円

Fury Xの実売価格は税込み11万円強なのに対し、Furyは9万7000円前後と若干安い。今回は幸運にもSapphire製のオーバークロックモデル「R9 FURY 4G HBM TRI-X」を試す機会を得られたので、Fury Xとの違いはなにかにフォーカスを当ててチェックしてみたい。

さらに今回は、従来のGDDR5メモリーを使ったラインの最上位モデル「Radeon R9 390X」を筆頭に「R9 380」「R7 370」の3枚のカードに触れることもできた。

締切の都合上全項目チェックするわけにはいかなかったが、これら新Radeonがどの程度の性能を持っているのか、改めてここで確認してみたい。

左からMSI製「R9 390X GAMING 8G」、「R9 380 GAMING 2G」、「R7 370 GAMING 2G」。実売価格はそれぞれ6万5000円前後、3万2000円前後、2万5000円前後となる

冷却システムとSPまわりを除き

ほぼFury Xそのままを踏襲

ではFury/R9 390X/R9 380/R7 370のスペックをそれぞれ比較しよう。

| 各ビデオカードの比較表 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| R9 Fury X | R9 Fury | R9 390X | R9 380 | R9 370 | R9 290X | |

| 開発コード | Fiji | Fiji | Hawaii | Tonga | Pitcairn | Hawaii |

| 製造プロセス | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |

| ストリーミング プロセッサー数 |

4096基 | 3584基 | 2816基 | 1792基 | 1024基 | 2816基 |

| コアクロック(最大) | 1050MHz | 1000MHz | 1050MHz | 970MHz | 975MHz | 1000MHz? |

| テクスチャー ユニット数 |

256基 | 224基 | 176基 | 112基 | 64基 | 176基 |

| ROPユニット数 | 64基 | 64基 | 64基 | 32基 | 32基 | 64基 |

| メモリー転送レート (相当) |

1GHz | 1GHz | 6GHz | 5.7GHz | 5.6GHz | 5GHz |

| メモリータイプ | HBM1 | HBM1 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |

| メモリーバス幅 | 4096bit | 4096bit | 512bit | 256bit | 256bit | 512bit |

| メモリー搭載量 | 4GB | 4GB | 8GB | 2/4GB | 2/4GB | 4GB |

| TDP | 275W | 275W | 275W | 190W | 110W | 250W |

| 外部電源 | 8ピン×2 | 8ピン×2 | 8ピン+6ピン | 6ピン×2 | 6ピン | 8ピン+6ピン |

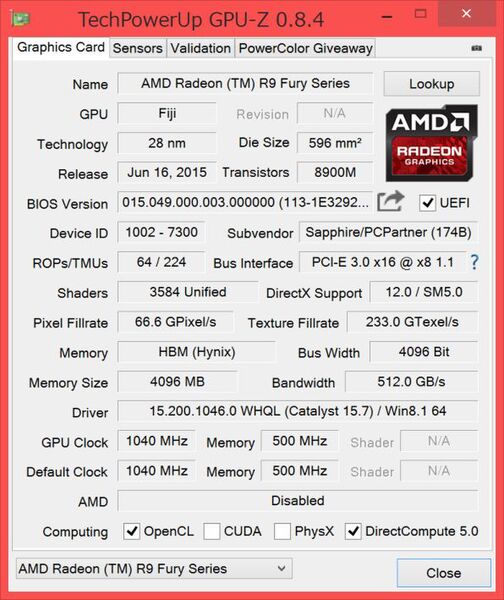

FuryとFury Xの違いは非常に小さい。設計的にはストリーミングプロセッサー数が4096基から3584基に、テクスチャーユニット数が256基から224基になったマイナーチェンジ版ともいえる。

HBM1メモリーの搭載量はバス幅、メモリーの実効データーレートともにまったく変化していない。GPUの規模が1割強少なくなった割にはTDP(典型的負荷における消費電力)は275W、補助電源は8ピン×2と変化していないが、これはオーバークロック時のマージン込みの数値と考えられる。

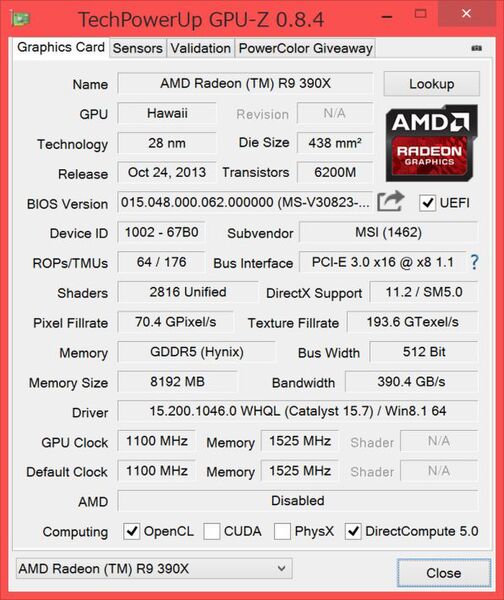

一方R9 390Xは1世代前のR9 290X(Hawaii)のリブランドモデルのように見えるが、搭載メモリーはGDDR5 8GBが標準装備である点に注目。

前回Fury Xのレビュー時では、Fury Xの弱点のひとつに搭載メモリーが少なく、Ultra 4Kゲーミング環境においてはVRAMが枯渇してしまうと指摘した。だがR9 390Xでは8GBも搭載することで少なくともVRAM枯渇によるパフォーマンスダウンの心配はかなり解消されたといって良いだろう(これは後で検証する)。

そしてR9 380およびR7 370はそれぞれTongaベースのR9 285、およびPitcairnベースのR7 270のリブランドモデルといって差支えない。基本的にR9 300シリーズのGPUはAMD製GPUの独自機能(FreeSyncおよびTrueAudio)に対応するが、R7 370は基本設計が古いためFreeSyncとTrueAudioには対応していない。

ところがBonaireベースのR7 360(今回未検証)ではどちらにも対応する。GPUのルーツを知っていればある意味明快だが、皆がそう詳しいわけでもない。AMDに限ったことではないが、ユーザを無用な混乱に陥れるリブランド戦略には苦言を呈したい。

しかし今回テストしたFuryおよびR9/R7 300シリーズは、いずれのカードもGPUが低温(低負荷)状態でファンが停止する準ファンレス仕様のクーラーを採用している。アイドル時の静音性に関してはGeForce陣営に大きく差をつけられていただけに、今回のGPUの世代交代はファン待望のものといってよいだろう。

ただし第2世代Maxwellに比べると発熱量は多いため、負荷をかけるとどのモデルもそれなりにファンノイズは聞こえてくる。

→次のページヘ続く (ビデオカード外観をチェック)

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ