超低価格サーバーとムーアの法則の深い関係

サーバーの超低価格化の背景には、部品の低価格化がある。パソコンと共通のアーキテクチャーを利用することによる、スケールメリットという面が大きいが、もうひとつ、別の見方として「ムーアの法則」をあげることができる。 ムーアの法則とは、ご存じのとおり、もともとインテルの創業者ムーアが言い出した「半導体の集積密度は18~24カ月ごとに倍になる」という経験則のこと。今では、「CPUの性能と速さ」や「メモリー容量」なども18~24カ月で倍になると言われている。

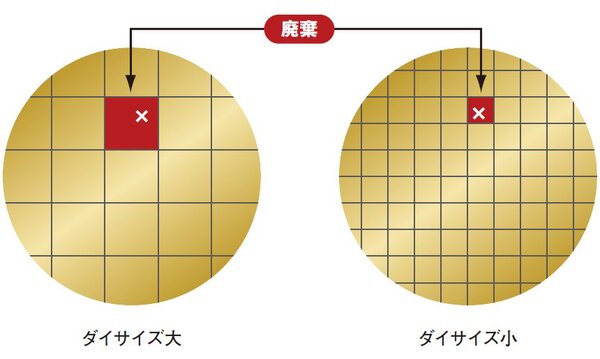

集積密度の向上は、半導体のチップ(ダイ)にトランジスタを作りこむ際の線幅が微細化されることによって進む。たとえば2008 年現在、インテルは45nmのプロセスを用いて製品を製造している。10年前の1998年ごろには250nmプロセスが使われていたので、10年間で5分の1以下に縮小されたことになる。同じ面積のチップに、25倍以上のトランジスタを集積できるようになったわけだ。小さなダイで製品が作れると、1枚のシリコンウエハーから多くのダイが取れることになり、製造コストが下がる。ウエハー上の欠陥の個数が同じでも、小さいダイのほうが廃棄する面積が少なくなるため、さらにコスト的に有利になる。

ムーアの法則に則るかたちで、今までと同じ性能、あるいはより性能の高いCPUが、従来より低コストで生産できるようになる一方で、OSやアプリケーションといったソフトウェア製品は、すでに求められる機能をおおむね満たしており、用途にもよるがそれほど高いハードウェアスペックを要求しなくなってきている。結果として、これまでハイエンドサーバーが必要だった用途が、現在ではミドルレンジやエントリークラスのサーバーで対応できるようになっている。