日本人ノーベル賞受賞から見える日本の科学と世界経済の接点

世界中の製薬企業までも巻き込んでしまった免疫チェックポイント阻害剤のインパクトと、日本での評価のズレを考える

「教科書が書き換わるほどインパクトのある研究であること」

「インパクト」という表現は漠然としているが、iPS細胞の作成方法は発生過程での分化(簡単に言うと受精した単一の卵細胞が様々な機能を持った細胞へと変化する現象)が逆行しうることを示したし、古くは1953年のDNA二重らせんの構造解析は、そもそもの遺伝子への情報の記録の概念を明示し、書き込み、読み出しから、遺伝子組み換え、最近の遺伝子編集といった一連の生物学、遺伝子工学の研究開発の手法を変えてしまった。

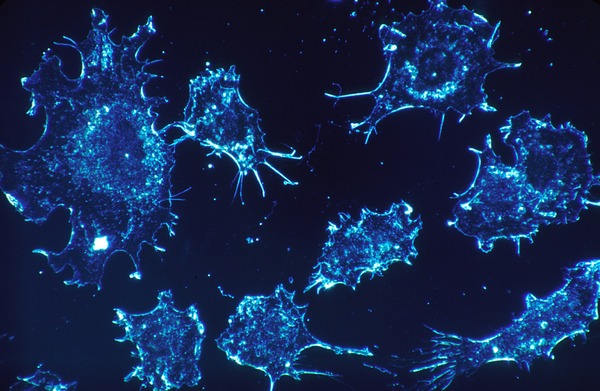

今回の本庶氏の受賞理由である「免疫チェックポイント」という概念についても、大きな驚きだった。これまではがん細胞の異常増殖や転移といった「がん細胞そのもの」のメカニズムの研究が行なわれてきた。しかし今回の受賞における発見は「がん細胞は、人間の体が異物を排除するための免疫系から逃れるために、免疫細胞の攻撃にブレーキをかける装置を持っている」という一見複雑な概念だ。

たとえるなら、がん細胞は無差別級のマッチョな格闘家のようなイメージで、文字通り「がんと闘う」ことを助けるのがそれまでの抗がん剤だった。だが「免疫チェックポイント」の発見により、巧妙に逃げ回る忍者のようながん細胞を効率的に捕まえる方法がわかり、がん治療の考え方を大きく変える契機となった。

この原理を使った薬であるオプジーポの2018年の売上は6000億円を超えると予想されており、その競合製品のキイトルーダ(MSD社)と合わせると年間売上1.2兆円を超えるビジネスとなっている。

10年以上の開発を経てではあるが、アステラス製薬や日本航空の売上に匹敵するビジネスが創生されたわけで、新薬の売上が下がり続けている昨今、この数字は製薬業界に大きなインパクトを与えた。

「研究者が存命であること」

これはあたり前なのだが、実は過去に日本人研究者として受賞してもおかしくなかった研究者が数名存在した。DNA複製のメカニズムに迫り、今でも「岡崎フラグメント」と言う名称で世界の分子生物学の教科書に名前を残す岡崎令治氏は、1975年に44歳の若さで他界されたために受賞機会を逃したと言われている。

最近は比較的若い受賞者が増えたとはいえ、いかに革新的な発見であっても社会的な評価が固まるまでには数年を要する。このほかにも分子進化の中立説で知られる木村資生氏は1994年に、細胞内シグナル伝達の研究に大きな貢献をしたプロテインキナーゼCの発見者である西塚泰美氏も、いつ受賞してもおかしくないと言われたが、惜しくも2004年に他界している。

「研究成果が実用化されている事」

基礎生物学の研究成果を評価する際に「21世紀のペニシリン発見に比肩する」などと言われることも多い。

ペニシリンは1928年に青カビの分泌物としてアレクサンダー・フレミングにより発見され、実用化された製剤は第二次世界大戦で多くの傷病兵を救った。だがフレミング自身はペニシリンを発見したものの、その精製法を開発するに至らず、フローリーとチェーンという2人の科学者がその精製法を確立することで大量生産を実現した。1945年のノーベル賞医学生理学賞は発見と実用化を担った上述の3名に授与されている。

2015年の大村智氏の受賞も、開発に携わったイベルメクチンが世界中で感染症に苦しむ患者さんたちを救ったことが大きな契機となっている。