国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。京都大学の小栁智義氏によるライフサイエンスにおけるオープンイノベーション最新動向をお届けします。

2017年1月21日、小野薬品工業はがん免疫薬「オプジーボ」の特許侵害訴訟について、米メルク社と和解したと発表した。オプジーボは京都大学の本庶佑教授のグループが発見したPD-1と呼ばれる分子をターゲットとしたいわゆる「抗体医薬品」(編注:がん細胞など特定の抗原を狙い撃てる医薬品)である。

世界的には「免疫チェックポイント阻害剤」によるがん治療という革新的なコンセプトを実証したことへの評価が高く、いわゆるメガファーマやバイオベンチャー企業による抗がん剤開発の世界を「がん免疫」一色に塗り替えてしまった製品だ。

小野薬品工業とパートナーであるブリストル・マイヤーズスクイブ社は、米メルク社から6億2500万ドル(約710億円)を一時金として受け取り、その後も2026年末まで一定のロイヤルティーを受け取り続ける。他社が開発した製品の売上から一定の利益を受け取るのだ。医薬品開発における基礎医学研究と知的財産のインパクトをお感じいただけると思う。

ちなみにこのタイミングで厚生労働省が開いた中央社会保険医療協議会総会は2月8日、訴訟の対象であった抗PD-1抗体製剤、「キイトルーダ」(米メルク社)の1日薬価をオプジーボと同じ3万9099円に決定し、両社の販売体制も整った。

筆者は業務上、国内外の製薬企業とオープンイノベーションについて情報交換をすることが多いが、「PD-1発見に次ぐ技術を紹介してくれ」、「日本の大学にはもっと良い技術が眠っているはずだ、一緒に発掘しよう」と熱く語るオープンイノベーション部門の担当者は多い。

ライフサイエンスに飛躍的なイノベーションの芽はあるか

2016年のデロイトコンサルティングのレポートによると、調査対象となった12社の主要バイオ医薬品企業は1製品あたりの研究開発に15.39億ドル(約1760億円)の費用をかけており、一方で開発費用を回収するための売上は下降傾向にあるという。

同レポートでは、開発する企業規模が小さいとよりIRR(内部利益率)が大きくなるとも述べている。これまでは、莫大な開発資金を投入しても回収できたが、新薬1つあたりの売り上げは下がっている一方で開発費は年々増大しており、販売を担う大企業による高コストな自社開発の課題を示された形となっている。

国内に目を転じると、国民医療費は2015年度には45兆円、2025年度には60兆円を超す見込みとなっており、この増大する医療費への対策は逼迫しつつある医療財政の上で喫緊の課題だ。ただし、日本は新薬や高度な医療機器製品の開発が可能な数少ない国の1つであり、現在の輸入超過の課題を解決すれば「輸出産業」としての成長を期待できるという希望がある。特に再生医療分野では政府、民間の活発な投資が行なわれている。

筆者は国内のライフサイエンス領域でさらにイノベーションを加速する事を考える上で、下記の要件を意識している。

●日本は医療分野で高い基礎研究力を維持しているが、製品化の能力においては欧米各国との格差がある

●増大する医療費の抑制のためにも国内での効率的な新製品・サービスの開発が望まれる

●そこに大学からのスタートアップの仕組みが貢献できる

そして、ここで活躍が期待される企業は、これまでの製薬、医療機器メーカーだけでなく、半導体、ITやさまざまなサービス産業、あるいは自動車など、一見無関係に見える産業との接点に現状を大きく変えるイノベーションのきっかけが存在していると感じている。

本連載での投稿を通じて、筆者がこう述べる背景となるムーブメントの情報を提供し、世界的に有名な日本の地方都市・京都ならではの視点からの解説を加えながら医療分野におけるイノベーション、特にスタートアップの仕組みを巻き込んでの「ヘルスケアベンチャーエコシステム」構築の可能性について記載し、いくつかのOn goingのプログラムについて実況中継を交えながらお伝えしていきたい。

担当第1回の今回は、残りのスペースを使ってこれまで語られてきた医療分野での「オープンイノベーション」の流れについて順を追って解説する。みなさんご自身の体の中にあるゲノムや幹細胞などが、じつはいわゆるIoTや情報革命とからんだビジネスとして考えることができる環境が到来していることをご紹介したい。

ライフサイエンス・オープンイノベーション3.0

今ではさまざまな局面で好意的に使われているオープンイノベーションだが、ライフサイエンス業界ではその言葉の使われ方は変化してきた。

ヘンリーチェスブロウが「オープンイノベーション」を著した2003年、医薬品業界には「2010年問題」と言われる業界全体の課題があった。メガファーマと呼ばれる大手製薬企業の販売の主力であった多くの新薬の特許が2010年前後に相次いでその保護期間が満了し、売上が激減することが予想された。そしてその巨体を支える次世代の新薬の調達の手段として「オープンイノベーション」という言葉が使われ始めた。

当初製薬企業は自らの製品開発パイプライン(編注:開発を進める新薬候補)を見直し、将来の屋台骨を支える製品ポートフォリオを再構築するために同業他社との合併(2005年:第一三共、アステラス製薬の誕生)や海外ベンチャーの買収(2008年:武田薬品工業によるミレニアムファーマシューティカルズ社の買収)によって、健全な中長期の販売戦略を構築した。

筆者はこれを第1段階として、ライフサイエンス領域における「オープンイノベーション1.0」(以下、OI-1.0と記載)と呼ぶ。いくつかの企業にとって誤算だったのは、上述したように新薬開発のコストは上がり続けており、逆に開発に成功して無事市場に出回ったとしても、新薬は期待するほどの売上を達成できないという現実の到来だった。単純に過去と同じ基準で製品開発パイプラインを整えるだけでは、十分な将来の売上計画が達成できなくなっているわけだ。

OI-1.0は比較的開発後期の製品開発ポートフォリオの見直しだったが、同時期に各メーカーは開発初期にも目を向けており、大学との包括的な共同研究(2007年:京都大学−アステラス製薬のAKプロジェクト)や公募型研究開発プログラム(2007年:塩野義製薬創薬イノベーションコンペ、FINDS)などを通じて、開発初期の製品開発ポートフォリオの増強も試みてきた。筆者はこれをオープンイノベーション2.0(以下OI-2.0と記載)と呼んでいる。上記は国内の動きを紹介しているが、他分野と同じく海外での同様の動きを追随していることが多く、若干の違いがありつつも規模、文化的な背景にあわせたプログラムが欧米でも実施されている。

さて、冒頭に出てきたオブジーボだが、2016年11月16日に厚生労働省中央社会保険医療協議会が薬価を半額とすることを特例として了承したニュースを通じて、社会保障費増大の1つの象徴的な製品としても有名になってしまった。

医療費を下げたい国と利益にどん欲な製薬企業の主張のせめぎあいのように見えるが、もちろん製薬企業も暴利を貪るわけではない。下がった売上の分はどこかでコストを削減して帳尻を合わせなければならない。ではどこを削るのか?

すでに業界内では話題になっていたが、開発初期の製品開発ポートフォリオへの投資の減少が表面化しており、武田薬品工業の湘南研究所の大規模な再編や第一三共の研究開発子会社の閉鎖といったニュースがこの年末年始に相次いだ。じつは、ここから得た余剰資金を効率的に使って、開発初期ポートフォリオが充実しているベンチャー企業からのライセンスインや、会社まるごとの買収へ振り向ける、という流れが始まっている。これは欧米の大手製薬企業では既に本格化しており、極端な表現をすると製薬企業は「利益率の高い新薬の販売+新薬候補品の後期研究開発」を実施し、開発初期の新薬候補品は外部から調達するという方向に変わってきている。

上述のデロイトトーマツコンサルティングのレポートでもあったように、研究開発は企業規模が小さいほうがより投資効果が大きいこともこの動きを後押しする。つまり、メガファーマや大手製薬企業は自社内での開発初期への投資を抑制し(研究所を縮小し)外部からの導入によって開発後期の製品開発ポートフォリオを構築するという流れが本格化している。かつてはNIH(Not Invented Here;自社外での発明)シンドロームと言われ、製薬企業の研究者は外部からの技術導入に消極的だ、と言われていた時代からは隔世の感がある。

OI-1.0、-2.0の段階では合併すべき競合企業、買収すべきベンチャー企業、提携すべき大学の技術などが需要を満たすだけの数が存在していた。しかし現在ではめぼしいベンチャーはほぼ買い尽くされてきたため、より初期の青田買いをするための環境としてスタートアップ期のベンチャーへの支援体制を各社が充実させつつある。

そこで現在の流れ、つまり「大学発ベンチャーを含めたスタートアップ起業の拡充と成長の支援、そして大手企業の自社外からの開発候補品導入にも重点をおいた製品開発ポートフォリオの構成戦略」をオープンイノベーション3.0(以下OI-3.0と記載)と呼びたい。

このOI-3.0の構成要素には、大学発の技術として昨今本格化しつつあるiPS細胞技術の創薬応用、ゲノム編集、AIを活用した医療情報の利用など、企業単独の研究開発能力では抱えきれない技術や情報の利用が含まれるためその魅力がますます高まっており、この動きは加速する方向にある。

すでにIPOを果たしている東大発バイオベンチャーであるペプチドリーム社はその先駆的な例として国内外の製薬企業のパイプライン供給源となっており、iPS細胞技術に強みを持つヘリオス社やiHeart Japan社も製薬企業と提携している。

“からだの中の反応の情報化“で進む異業種参入の可能性

以上、俯瞰的に観察するとこのような論理に従ってライフサイエンス業界が戦略的に動いていることがわかるが、当事者である製薬企業や大学の研究者からは「うちの会社は……」や「最近は出口をやたら求められてうるさい……」などと10数年前の自分の仕事環境との比較で現在の立場を嘆く声を聞く。

だが、考えるまでもなくiPS細胞の発見、PD-1分子の発見とオプジーボの開発、ゲノム編集技術の進展の主役は彼ら研究者なのだ。その彼らが得意とする基礎医学研究の世界では、次のような情報工学、あるいはIoT活用の可能性のある研究が拡大している。

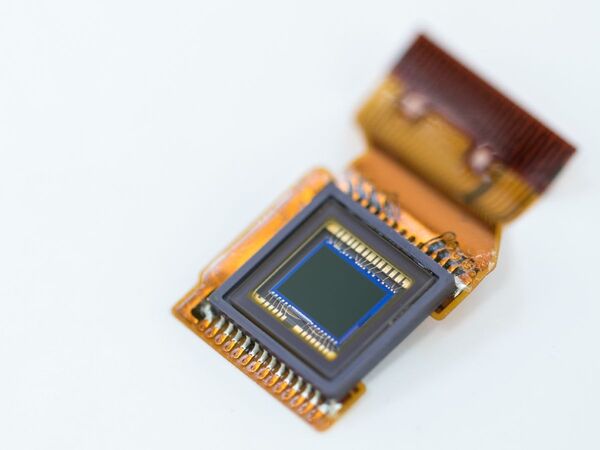

- ゲノミクス(遺伝子)、プロテオミクス(タンパク質)、メタボロミクス(代謝物)などを含めたいわゆる「オミックス解析技術」の進展によって細胞、個体の俯瞰的な観察データがデジタル情報としても得られるようになってきた。

- 逆に一細胞、タンパク質一分子の操作や分析技術が発展し、これまで細胞生物学、生化学研究で見逃されてきた現象が情報として抽出されるようになった。

- スーパーコンピュータ「京」に代表される大型計算機の能力の活用や、AIのライフサイエンス分野での活用の可能性が大きくなってきた。

- 平成26年の薬機法改正でソフトウエアが医療機器として登録が可能となり、政府が医療情報のビッグデータ解析に向けたプラットフォーム構築に乗り出すなど、規制制度の変革が急激に進んでいる。

これらの記載をぜひ自社の製品、サービス開発の文脈に読み替え、既存のヘルスケア企業以外の事業者の参入の可能性をご検討いただきたい。

筆者が事務局を担当するコンソーシアム(ライフインテリジェンスコンソーシアム;LINC)でもAIを使った新たな創薬の試みが大きな注目を集めており、熱気を帯びている。さらに今後の連載では筆者が実施する創薬エコシステム構築事業(KYOTO-SPARK)、ベンチャーカンファレンス(HVC KYOTO 2017)、京都高度技術研究所が主催する京都ビジネスデザインスクール(KBDS)での京都ならではのイノベーションを生み出す仕組みづくり、といったライフサイエンス業界でイノベーションを生み出すためのホットな情報についてもご紹介する。

まだまだデータの規模感や記載方法、質や使用する言語の違いから、ヘルスケアのデータを扱うことのできる工学系、あるいは情報系のエンジニアは限られる。他方ではこれらの技術のエキスパートたちがよりエキサイティングな研究開発をやりたくてウズウズしている。

本欄の読者にもライフサイエンスを身近に感じていただき、少しでも多くの方々に他分野から参入していただきたいと熱望している。

アスキーエキスパート筆者紹介─小栁智義(こやなぎともよし)

博士(理学) 京都大学大学院医学研究科「医学領域」産学連携推進機構 特定准教授。より健康で豊かな社会の実現を目指し、大学発ベンチャーを通じたライフサイエンス分野の基礎技術の実用化、商業化に取り組んでいる。スタンフォード大学医学部での博士研究員時代にベンチャー起業を通じた研究成果の事業化に接し、バイオビジネスでのキャリアを選択。帰国後は多国籍企業での営業/マーケティング、創薬、再生医療ベンチャーでの事業開発職を歴任。現在は大学の産学連携業務に従事し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構「創薬技術シーズの実用化に関するエコシステム構築のための調査研究事業」分担研究代表者も務める。経済産業省プログラム「始動Next Innovator」第1期生。大阪大学大学院卒。