最新パーツ性能チェック 第357回

“big.LITTLE”デザインを採用したAlder Lake-Sの実力は?

CINEBENCH最強の座を奪還!Core i9-12900K、Core i7-12700K、Core i5-12600K速報レビュー

2021年11月04日 22時00分更新

2021年11月4日22時、インテルはデスクトップPC向けCPU「第12世代インテルCoreプロセッサー」(開発コード:Alder Lake-S)の販売をワールドワイドで解禁した。なお、解禁1週間前の段階で 国内販売価格も明らかになっている。

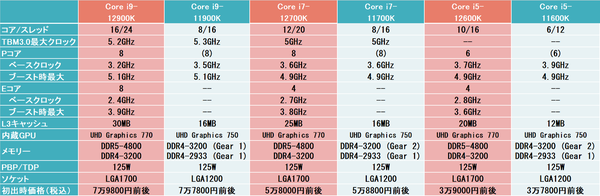

今回発表した製品は「Core i9-12900K」、「Core i7-12700K」、「Core i5-12600K」を筆頭に、型番末尾のKが「KF」になった内蔵GPU非搭載モデルの合計6種類。最上位のCore i9-12900Kでも8万円弱となっており、競合するAMDのRyzen 5000シリーズよりも若干安めな印象を受ける。

第12世代インテルCoreプロセッサー(以下、第12世代Core)はプロセスルールに「Intel 7」(かつて10nm Enhanced SuperFinと呼ばれていたもの)を採用した初のデスクトップPC向けメインストリームCPUである。第5世代インテルCoreプロセッサー(開発コードネーム:Broadwell-C)からこのかた、14nmをあの手この手で改良し使い続けてきたが、ようやく第12世代Coreで新プロセスに移行した。

その間、ライバルのAMDは14nm→12nm→7nm(これを実現させたTSMCも凄いのだが)と進化し、来年あたり5nmに突入しそうな気配すらある。単純にこの数字の大小で比べてはいけないという前提はあるものの、プロセスルールの進化では一度躓いたインテルが、Intel 7でどう盛り返すかに注目が集まる。

さらに第12世代Coreは、メインストリーム向けCPUとしては初めて性質の異なる2種類のコア(PコアとEコア)を混在させた“big.LITTLE”デザインのCPUである、というのも大きなトピックだ。コアを増やせばマルチスレッド性能は上がるが、消費電力も大きくなってしまう。低クロックだが消費電力の小さいEコア(Efficient-cores)とパフォーマンスの高いPコア(Performance-cores)を組み合わせることで、並列性と電力効率を高めようというアプローチである。これにはもう1つ、複数のアプリを並列で動かす際のレスポンス性を高め、総合的なアウトプットを高めるという狙いもある。

このPコア/Eコアの使い分けはOSによって自動で行われるが、これを補助する機能「Intel Thread Director」(以下、ITD)がCPUに組み込まれている。ITDはWindows 10でも機能するが、Windows 11との組み合わせで最も効率良く動作すると謳っている。

悲願の5950X超えなるか!? 第12世代Coreの3モデルで検証する

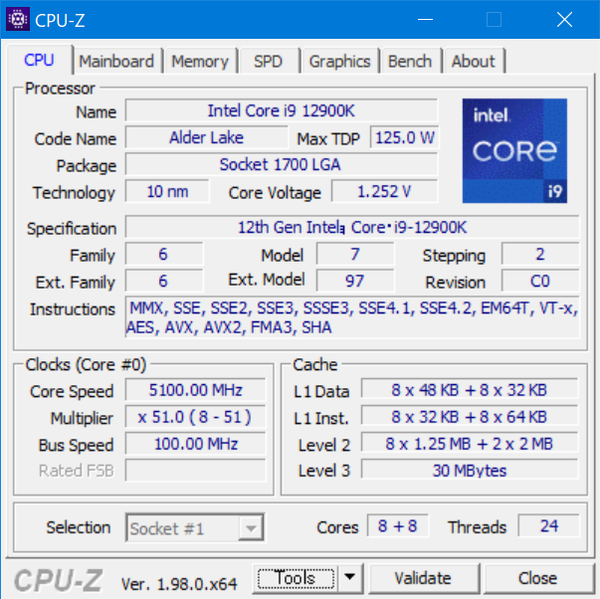

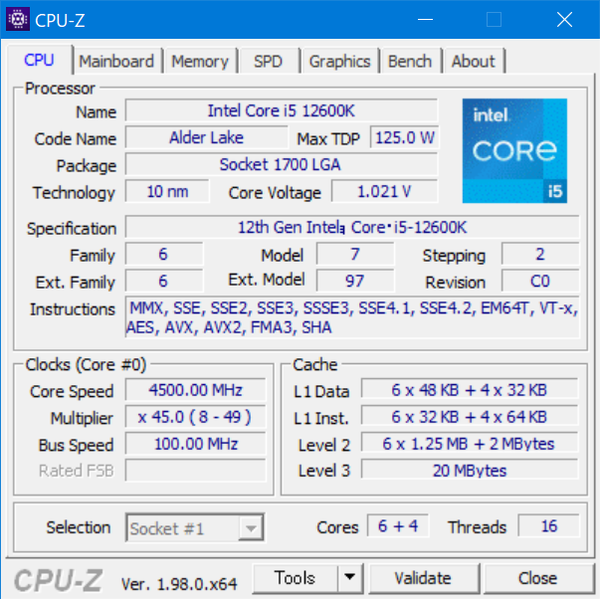

このたび筆者は幸運にもCore i9-12900K、Core i7-12700K、Core i5-12600Kの3種類のSKUすべてをインテルZ690チップセット搭載マザーボード、DDR5メモリー環境でテストする機会に恵まれた。

はじめから断りを入れておくと、第12世代Coreは非常に評価が難しいCPUだ。初めての要素(新アーキテクチャー/新チップセット/新メモリー規格など)が多く、BIOSもまだ荒削り。何より検証すべき要素が多く時間も厳しい。そこで、今回から数回にわたって第12世代Coreの特性を様々な側面から解説・検証していくが、しばらくは「Windows 10」環境下での話となることをお断りしておく。ちなみに、今回は座学が長いのでベンチマークの結果だけを知りたい方はこちらに飛ぶとよいだろう。

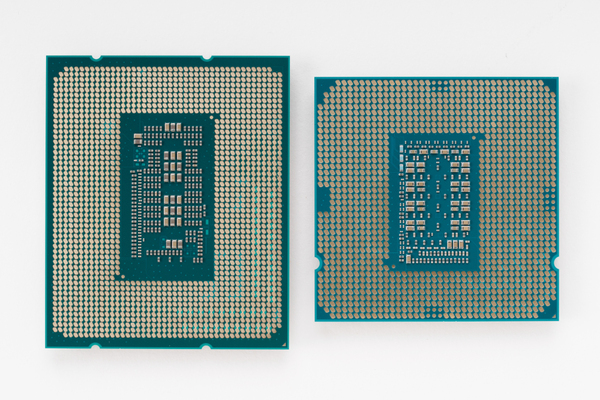

裏面のキャパシター配置からもわかる通り、第12世代Coreのダイは前世代よりさらに縦長になっている。LGA1700対応CPUは一部ランドが繋がっているように見えるが、テスターを当てた範囲では導通はしていないようだ

第12世代Coreを理解する上で必要なポイント

第12世代Coreのスペックに関しては先日開催されたIntel InnovatiONの記事で明らかになっているが、改めて解説しておこう。

第12世代CoreはTiger Lakeのアーキテクチャー(Willow Cove)を強化した「Golden Cove」で構成したPコアと、Atom(Gracemont)をベースにしたEコアのハイブリッド構成になっている。Pコアはシングルスレッド性能や低レイテンシー重視だが消費電力が大きく、Eコアは低クロックかつ低消費電力だがスループットや命令の同時実行能力(実行ポート)を重視した設計となる。

動作クロックは最上位のCore i9-12900Kで最大5.2GHzであり、コア数(Eコア)を盛っている。上位モデルになるほどベースクロックが低く、コア数が減るとベースクロックが上がるという点に注目したい。

この連載の記事

-

第474回

自作PC

Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ -

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第473回

自作PC

「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証:クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか? -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第472回

自作PC

Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに?内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第468回

自作PC

こんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX&RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? - この連載の一覧へ