デジタルツインのカギを握る国際標準規格「CityGML」の可能性

瀬戸寿一(東京大学)×石丸伸裕(日立製作所)

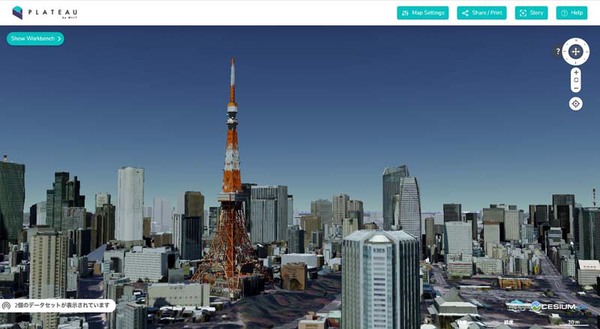

この記事は、国土交通省が進める「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション」についてのウェブサイト「Project PLATEAU by MLIT」に掲載されている記事の転載です。

風景や建物を3Dモデル化し、さまざまなシーンで活用する動きは世界各所で同時発生的に行われている。

一方で、「データがどのような形で作られ、提供されるのか」という点についての考え方には幅がある。ただ、一つの大きな方向性として存在するのが「データの意味を重視する」ということ。単に建物などの形状のデータを蓄積していくのではなく、その地域・地点にどのような意味があるのか、ということも含めてデータ化し、更新・活用する基盤としていく……という考え方だ。国土交通省が展開する「Project “PLATEAU”」も同様のコンセプトに基づいて開発されている。

そこでデータフォーマットとして選ばれ、重要な基盤技術となっているのが、国際標準規格である「CityGML」だ。CityGMLはどのような経緯で誕生し、行政や都市計画に活用する上でどのような可能性を持っているのだろうか。

社会地理学・市民参加の研究者である東京大学 空間情報科学研究センター 特任講師 瀬戸寿一氏と、CityGML規格提案の場にも立ち合いその流れをよく知る株式会社日立製作所 ディフェンスシステム事業部 情報システム本部 インテリジェンスシステム設計部 主任技師 石丸伸裕氏に、それぞれの立場から、CityGMLとそれを軸にした都市計画の可能性についてうかがった。

東京大学 空間情報科学研究センター 特任講師

瀬戸寿一(TOSHIKAZU SETO)

2002年駒澤大学文学部地理学科卒業、2004年東京都立大学大学院修士課程修了後、立命館大学文学部実習助手・同講師で「バーチャル京都」に関する研究に従事。立命館大学大学院で学位取得後、2013年より東京大学の特任助教を経て、2016年より現職。市民参加やシビックテックの立場から地理空間情報の役割について研究し、2020年内閣府スーパーシティ/スマートシティにおけるデータ連携等に関する検討委員など。共編著に『参加型GISの理論と応用: みんなで作り・使う地理空間情報』などがある。

株式会社日立製作所 ディフェンスシステム事業部 情報システム本部 インテリジェンスシステム設計部 主任技師

石丸伸裕(NOBUHIRO ISHIMARU)

1996年、慶應義塾大学大学院修士課程修了。同年、(株)日立製作所入社。研究開発グループを経て、2011年より現部署にて官公庁向け地理空間情報システムの事業開発に従事。途中2017年、専門家としてミャンマー教育省へ派遣。Open Geospatial Consortiumには2004年9月に初参加し、CityGML提案の場に偶然立ち会う。以降、CityGML 1.0採択、2.0採択と重要な節目に立ち会ってきた。2009年よりCityGML仕様策定WG設立委員。また2013年には東京大学とMoving Features仕様策定WGを設立(日本初)、共同議長を務める。その他、ISO/TC211国内委員会幹事会アドバイザー、政府委員など。

ようやく進む3D都市モデルによる統合基盤の整備

瀬戸氏(以下敬称略):今回、「Project “PLATEAU”」の話を聞いて、非常にわくわくしました。

私も研究の立場から、海外での事例を多数見る機会があります。そのたびに「日本でも同様のユースケースがないものか」と思ってきたのです。

しかし今回、一気に50以上の日本のさまざまな都市が3Dモデル化される。そのことには強い関心があります。自分自身でもデータを使ってみたいですね。

石丸氏(以下敬称略):おっしゃる通りです。日本と海外を比べた時に、悔しいという気持ちが自分にもありました。

私はGIS(地理空間情報システム)の国際標準化団体である「Open Geospatial Consortium(OGC)」に15年以上関わり続けています。その過程では、他国の街全体・国全体でのデータ整備が行われる様を見ており、「うらやましい」という思いがあったのです。今回、ついに日本でも……という点は感慨深く、「Project “PLATEAU”」は画期的なプロジェクトだと感じています。

本プロジェクトで弊社は、アジア航測さん、パナソニックさんと連携し、各国の有識者にも支援をいただきながら、3D都市モデルの構築等に関してCityGMLや3D Tilesなど国際標準規格に対応するための製品仕様や作業手順をマニュアル化し、また品質管理支援のためのクラウドシステム構築などを担当しております。これまでOGCなどで見聞きしてきたことを最大限に活用して本プロジェクトに貢献できればと思っています。

GISとは、コンピューター上で地理空間情報やそれに付随するものを処理するための仕組みの総称だ。

コンピューターの登場以前、地理空間情報とは「紙の上のもの」だった。それを人間が見ながら分析し、計画立案や情報共有を行うのが基本だった。だが、1970年代から本格的に地理空間情報のデータ化が進むと、様相は一変する。さらに、航空写真や衛星写真などの画像情報が増え、建物などの情報も入ってくる。またGPSのように、世界的に統一された位置情報をもとに人々の動態や物流が計画化・可視化されると、よりGISの重要性は増していった。

都市計画や建築、公共交通に至るまで、あらゆるシーンでGISは必須のものであり、導入と活用の歴史も長い。特に日本の場合には、1995年の阪神・淡路大震災を契機に、省庁を横断する形で整備と利用促進が進められてきた。

ただし、そんなGISも、現在はさらなる変化を必要とする時代になった。それが、3D都市モデルの活用だ。テクノロジーの進化により、地形・建物の3Dデータ化は容易になった。そうした情報をGISの重要な要素とした、デジタル空間の活用が求められている。世界で起きていたその潮流を最前線で見ている2人には、日本での動きの遅さがもどかしかった。だが今回、その流れがようやく加速する。

CityGMLで広がるシミュレーションの可能性

瀬戸:期待したいことは2つあります。

せっかく精密な形状が提供され、かつ都市計画にかかわる属性データ……例えばその土地の「用途」であるとか「建物の階数・高さ」などの詳細な情報も提供されるわけですから、現状のデータを出発点に、さらに各種データを組み合わせてシミュレーションを行い、推計して可視化できるところまでやりたい。

いままでのシミュレーションは、多くの場合「2次元」のレベル。もっというと、統計値・グラフを表示するところまでがせいぜいでした。

しかし今回はよりビジュアルがリッチな形で伝えられるところが大きいです。

2つ目は「使い方」です。こうした情報を活用する「主役」は誰なのか、という点です。

もちろん、一義的には都市計画のプランナーである行政やデベロッパーが使う、ということになります。

しかし、地域において情報を活用する「本命」は、市民や地域に根ざしてビジネスを行う人々です。これまでは、「都市計画に関心がある」といっても、それは具体性が薄く、抽象度の高いものでした。なぜなら、具体的に表現できる方法がなかったです。

しかし、デジタルデータであれば、具体性をもって「ここをこうしたい」という提案が、市民の側からもできるようになります。情報がオープン化されているということは、ツールを整えられれば誰でも使えるわけですから。理想的には地域に関わる一人一人が、自分の住む都市の情報を使いこなせる。それを目指したいです。

石丸:重要な点は、従来は個別に存在する統計値でしかなかった都市計画基礎調査などの情報が、3次元のジオメトリ(形状)とともに「属性」として統合されたデータとなっている、ということです。ただし、自由に使いこなすにはユースケースや経験を蓄積していく必要がありますが……。

建物や地形などの空間的な情報と統計的な属性情報が融合し、ここに至るまでには長い歴史があります。「CityGML」は、そうした時代に必要な標準形式として開発が進められたものです。

石丸氏が述べるように、CityGMLはOGCの定めた、都市を3Dモデルで記述、管理、交換するためのオープンなフォーマットであり、すでに広く使われている。

ポイントはまさに3Dモデルを内包しつつ、そこにさまざまなデータを組み合わせられること。XMLベースであり、ソフトウェア的に内部を解釈して活用することが前提だ。

規格自体は2008年に「バージョン1」が策定され、現在「バージョン3」の検討が進められている。

石丸:CityGMLの一つ目の特徴は、「セマンティクス」を有するデータであることです。単に3Dの形状を表現するのではなく、そもそも都市を構成する要素とは何か、各国の事例などを踏まえ議論を重ねながら仕様を策定してきました。

例えば建物、道路、橋梁、トンネル、植生、地形、さらには屋根、壁、天井、ドア、窓などです。一般的な地理空間情報のデータ形式では、こういったデータは利用者側が定義しますが、CityGMLでは都市の構成要素がクラスとして定義され、また基本的な属性情報も規定されているため、さまざまなユースケースで共通に扱える都市デジタルツインを構築できるのです。

さらに都市毎の個別状況に応じて仕様を柔軟に拡張する仕組みも備えています。海外のデジタルツイン先進都市がCityGMLを採用していることが多いのは決して偶然ではありません。

またCityGMLの二つ目の特徴は、「LOD(Level of Details)」と呼ばれるデータの精密さの段階が定義されているところです。「LOD1」だと、大きさとボリューム感がわかるレベルです。いわゆる箱モデルです。

面白いところは「LOD2」ですね。ここまでくると、詳細な形・屋根の状況までわかる。都市計画に大きく活用できる部分です。

これまでの「地図」的な観点だと、縮尺が違うと全く別の地図になっていました。しかしCityGMLのコンセプトでは、粗く見るならLOD1、もっと詳細に見るならLOD2と、自由に切り替えていける。世の中のデジタライズがどんどん進んだ結果、単純な地図のモデル化ではなく、実世界から得られた情報を使う形式になってきています。

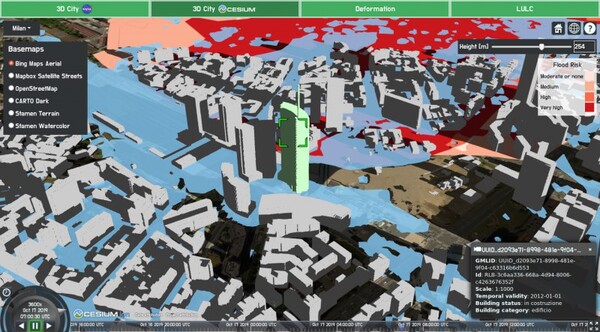

瀬戸:もちろんLOD1であっても、データが広く整備されれば、できることはたくさんあります。

例えば洪水シミュレーションでは、1つの建物や街区のみならず、市域全体の規模で考える必要があります。また避難経路を考慮したまちづくりを行ううえでも、本来であれば、平面的に考えるだけでなく、地形の起伏や道路ネットワーク、建物の配置・高さといった、形状と属性をあわせて、どのような誘導が行われるべきかを事前にシミュレーションすることが重要です。

現在、ハザードマップの普及に伴い災害対策が自治体でも検討されていますが、基本的には平面的な地図が多いと思います。その背景には、LOD1の建物データが、全国一律で使いやすいデータとして整備できていなかったことも一因ではないかと思います。

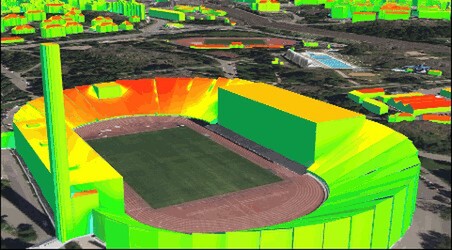

LOD2が整備されるようになると、防災分野でもより詳細な条件を加味したシミュレーションや、それ以外の分野でも環境政策に関わること、例えば、屋根の情報から日照量に伴う発電効率を推計し、それに伴うCO2削減効果などのシミュレーションもできるようになると考えられます。

もちろん、3次元的な形状を持ったデータで計算を行う場合には、データの解像度などの情報の粒度によって、従来よりもはるかに計算資源を必要とする課題もあります。バーチャルな空間を作り上げて、繰り返しいろいろなシナリオで計算できるので、可能であれば3次元の細かな形状データや多様な属性情報をもってきたくなりますね。

さらにいえば、シミュレーションの高度化にはより深い属性として、例えば建築年代・耐火・防災の状況などの情報も必要だと思います。

また「LOD3」くらいになると、同じシミュレーションでも、「モビリティ」を考慮した用途も視野に入ってきますね。

例えば、自動運転で、建物の入口まで送迎できるかどうかとか、ドローン配送が高い建物の合間を縫って、実際に自宅の玄関スペースに降りてこられるかとか。そのレベルになると、LOD2の情報量では不足するかもしれません。こうした、それぞれの家の玄関やドアの位置までを含む「フロンテージ」という単位までの情報が建物の形状とともに整備されると、移動体の制御にも使えるのではないかと思います。

石丸:OGCでの標準化のきっかけは、まさにそうした用途を考えてのことです。

かつて提唱されていたユビキタスネットワークでのロボット、例えばショッピングモールのナビゲーターを機械にさせるとすれば、「ドアがどういう風に開くのか」というレベルまでの情報が必須となる。こうしたことを人が判断するのではなく、アルゴリズムや計算で扱えるようにモデリングすることが重要です。

そのためには、CityGMLのような汎用かつセマンティクスを含む形でデータ基盤を整備することが必要なのです。

世界から学び、日本が目指すまちづくりのDX

海外にはすでに先行事例が多い。日本はそこから学び、新たな「日本モデル」をこれから構築していく段階だ。特に注目すべき先行事例について、二人は次のように話す。

石丸:例えば、フィンランドの「ヘルシンキ3Dプラス」はすばらしい取り組みです。単に3Dモデルを作るだけでなく、どう使っていくかが具体的に考えられています。

狙いは、2035年までの市全体のカーボンニュートラルを目指す際の効率性です。太陽光発電のエネルギー効率計算や、窓からの熱発散や風況などを流体モデルでシミュレーションするためにも使われています。

ヘルシンキ3Dプラスは市長室のデータ・分析チームによるプロジェクトです。ヘルシンキ市のさまざまな業務を調査し分析した結果、都市戦略をサポートする3D都市モデルのユースケースを100以上特定したとのことでした。

瀬戸:似たようなケースとして、イタリアでの先行研究にも注目しています。

ミラノ工科大学を中心に複数の機関が連携したプロジェクトがあり、複数都市でCityGMLの基盤を活用しています。既存のデータを集めて整備し、5都市の比較ができるウェブサイトが立ち上がっていて。その情報はまさに都市政策でも使えるし、大学の研究にも使える。交通渋滞モデルの検討もできる。非常に多様な使い方があります。

Urban Digital Twins for Smart Cities and Citizens: The Case Study of Herrenberg, Germany

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2307/htm

また、CityGMLや建築分野で使われるDXFなどのデータを用いた「デジタルツインの活用例」という意味では、ドイツのへレンベルグでの実装例も参考になります。

ここは、人口規模3.1万人の小規模な街です。しかし、外壁を含めた詳細な3D都市データや、市民との協働で環境センサーが街の至るところに設置されるなど、デジタルツインが構築されています。

単にデータとして持つだけでなく、これらのデータをVR化して、まちづくりにおける市民参加の現場に活用されています。論文でもいくつかの図が紹介されていますが、参加する市民はVRゴーグルなどを装着して、街のリアルな様子とシミュレーションされた環境を仮想的に体感することができるようです。

Urban Digital Twins for Smart Cities and Citizens: The Case Study of Herrenberg, Germany

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2307/htm

石丸:ヨーロッパでの活用の中心は、やはりドイツですね。そもそも、CityGMLを産んだ国ですから。ボン大学で、「写真測量やGISなど異なる分野の研究者が共通で使えるモデルがない」という課題があり、そこから広まっていきました。

またドイツは州政府の独立性が高く、お互いに切磋琢磨しています。事業誘致では競争になるので、プレゼンが非常に重要。マーケティングのためにも3次元の良いモデルを作って開発計画に活用して……というのが必須です。「まちづくり」をひとつのマーケティングとして捉えると、データは武器になります。

EUでも、企業誘致や大規模開発に伴う環境対策・騒音対策には3Dモデルを用いたシミュレーションが必須という事情があります。解きたい問題とニーズが合致しているわけです。

瀬戸:EUは複数の国や地域が共同体を編成し、実際に土地としてもつながっていますからね。国ごとに基盤となるモデルやデータがばらばらだと、隣接した地域間での分析や情報共有といったアクセシビリティーが損なわれます。オープンデータ政策も同様で、EU域内の地図・空間情報の統合・共有化を目指す「INSPIRE(Infrastructure for Spatial Information in the European Community)」のような基盤的なイニシアチブが根付くのだと思います。

では、そのような前例を受けた「日本モデル」はどう構築されるべきなのだろうか?

瀬戸:日本モデルと断言できるかはさておき……。日本における都市計画のプロセスは、長らく、官公庁や地方自治体が中心になることの多い、専門性が高い領域です。もちろん市民参加(ボトムアップ)型もありますが、必ずしもスタンダードにはなっていません。

加えて、現在1700以上ある自治体を見渡し、まちづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)を考える際に、「スマートシティができる地域は限られている」という感覚があるのではないでしょうか。必要なデータやセンサーの配置、システム構築を含め、大規模な都市でないと難しいという意識があるように思います。

他方、(スマートシティでは)単にアナログからデジタルへの変化だけでなく、まちづくりの考え方・手法そのものも考え直すことになるので、その点を決断することや、システムや基盤についても「フルスペックでないといけない」という先入観があるのかなと考えます。

スマートシティという言葉が使われるようになって、日本で5年以上、世界的にも10年以上が経過しました。その間、デジタルデータの整備やセンシングに用いられる機材のコスト・大きさなど劇的にハードルが下がっています。

さらに、COVID-19の影響で、わずか1年あまりで私達の住んでいる生活世界が劇的に変わり、ニューノーマルを模索する現在は「非接触」「直接会わない」形でのデータ取得、モニタリングの必要性も急激に増しています。

都市計画だけでなく、不動産情報の更新や、自治体での建築許可や工事情報など各種の手続きについて、対面申請でなく、オンライン化も伴ったDXも必須になってきています。

将来を考えると、人口が減るなかでのまちづくりの運営全般を、いかに少ない人数で効率化するか、マネージメントできるかが課題ですが、これは小規模な自治体であるほど喫緊の課題になるでしょう。

スマートシティ=大都市ではなく、小規模な都市ほど担い手が減る状態なので、技術導入やデジタルデータに基づく街の情報の維持管理は待ったなしです。そのためには、最低限、紙の図面ではなく、容易に取り出せるデータとしてちゃんと蓄積して、使える状態にしないといけない。

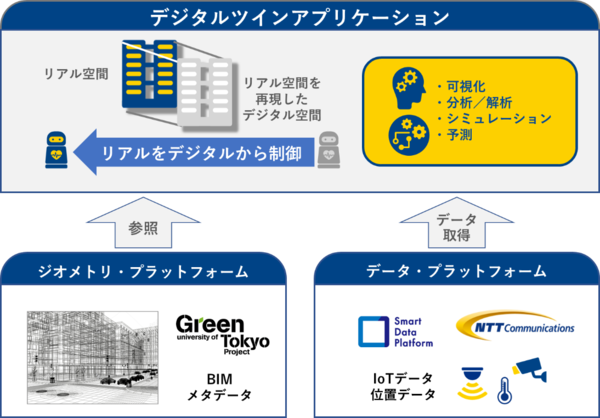

石丸:「まちづくりのDX」は今後の日本の都市の在り方、未来を左右するような、非常に大切な活動ですね。そのためには「デジタルツインとしてさまざまな用途に利用できる3D都市モデルの整備」が重要です。今の段階では、「何をしようとするのか」という具体的な目的は、なくてもいいかもしれません。可能性を秘める3D都市モデルを、まずは整備し使い始めてみる。

CityGMLを整備することは「目的」ではありません。それを使って住みやすい・使いやすいまちづくりを行うためのものです。データやフォーマットは裏側、脇役でもいいのです。

結果的にデータがあることで、可視化・分析にうまく使えれば良いわけで、そのフィードバックの蓄積によりデータも発展し、成長していけます。

瀬戸:CityGML化そのものが目的ではない、というのは賛同します。重要なのは、これらのデータが整備された際のユースケース。解かないといけない課題は多岐にわたります。

例えば都市問題において、今は複合的な要因についても検討されることが増えましたが、災害対応と渋滞解消は、防災・交通といったように自治体の対応部署が異なるために個別テーマに位置づけられ、都市計画やまちづくりの部局で扱われないこともあります。

しかし実際には、まちづくりとは、街のあらゆる場面に統合的にかかわるものだと思います。したがって、都市のインフラとして整備された建物や道路などのデータは、本来、多様な目的で共通的に使えるべきもの。目的が違うからといって、データを作り直すのはかえって非効率だと思います。

石丸:はい、基盤が重要です。このデータで終わりではなく、継続的に基盤整備を行っていき、そしてそのデータを、いろいろな用途に使っていける自由度が必要ですね。