ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第590回

Radeon Instinct MI100が採用するCDNAアーキテクチャーの内部構造 AMD GPUロードマップ

2020年11月23日 12時00分更新

11月20日、「Radeon RX 6800」シリーズが無事に発売になった。KTU氏によるレビューをご覧になった方も多いと思うが、おそろしくパワフルな製品に仕上がっており、レイトレーシングを利用しない限りにおいてはGeForce RTX 3000シリーズに十分競合できる。

という話はおいておき、今回解説するのは11月16日に発表されたCDNA第1世代を実装する、Radeon Instinct MI100の話である。が、その前に連載587回に誤りがあったため、まずはこれの訂正をしたい。

Smart Access Memoryを利用するのに必要な

Resizable BAR

こちらでSmart Access Memory (SAM)の正体はCCIXを利用したCoherent Memory Accessではないかと推察したのだが、その後AMD本国の関係者から「そうではなく、PCIeでの接続である」という返事が返ってきた。

その後にSAMを利用するためにはBIOSセットアップでを有効にすべしという注意書きが届いて、やっと正体がわかった格好だ(KTU氏もレビュー記事で触れている)。ついでなので、このResizable BARの話をしよう。

BAR(Base Address Register)というのは、PCI ExpressのConfiguration Space(PCI Expressのデバイスを内部で管理するためのメモリー空間)の中にあり、デバイスのメモリー領域をホスト(つまりCPU側)のメモリー空間にマッピングする際のアドレスを格納している。

もともとはPCI Express(の元になったPCI)が32bitアドレスでの動作を想定していたこともあり、BARの扱えるメモリー領域は最大でも256MBに制限されていた。ところが64bitアドレッシングをサポートしたCPUが登場したことで、BARをもっと広げても良いのではないか? という議論が起こる。

最終的にPCI Express 2.0のECN(Engineering Change Notice)として2008年1月22日に、Resizable BARという仕様が追加された。これはBARのサイズを最大512GBまで拡張できるというもので、オプション扱いとなり、PCI Express 2.1以降では正式に仕様に取り込まれているみ(ただし実装は必須ではなく引き続きオプション)。

マイクロソフトはWDDM v2でこのResizable BARに対応したことを2017年4月に表明している。というわけで、SAMは別にDX12やVulkanだけでなく、DirextX 9/10/11やOpenGLでもその効果が期待できるとAMDの関係者からは返事があった。

余談であるが、筆者もHorizon Zero DawnをSAMありで実施したが、問題なく4Kで完走した。KTU氏との違いは、主にマザーボード(筆者はASUS ROG CROSSHAIR VIII HEROを利用)程度であるが、それが理由とも思えないのだが。

CDNAアーキテクチャーを採用したHPC向けGPU

AMD Instinct MI100を11月16日に発表

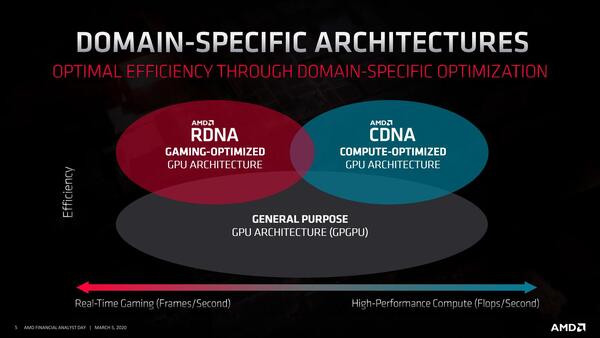

さて、Radeon RX 6800の話はこの程度にして、本題に入ろう。もともとRadeon Instinct系、つまりGamingではなくComputationにフォーカスした市場向けに、AMDは従来のGCN(Vega)からRDNA(Navi)とCDNAに分けると今年3月に明らかにした。

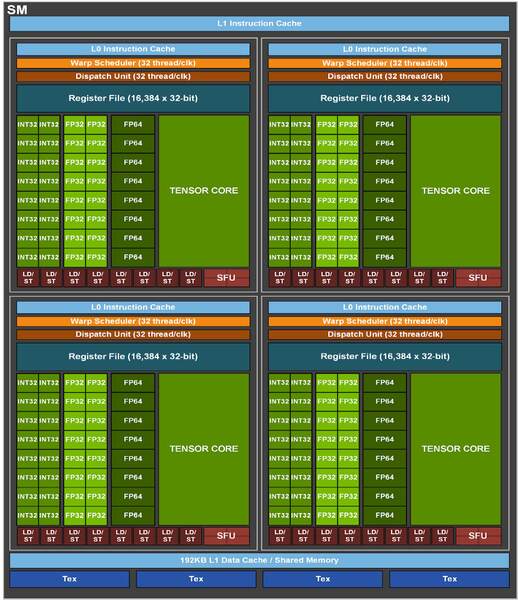

これはNVIDIAも同じで、アーキテクチャーこそ共通のAmpereとされつつ、GPGPU向けのGA100とGaming向けのGA102では、SM(Streaming Processor)の構造が異なっている。GA100はFP64の演算ユニットを搭載する一方でRTコアがなく、逆にGA102はFP64を省いてRTコアを搭載しているのがわかる。AMDはもっと大胆に、アーキテクチャーそのものを切り替えた形だ。

さてその中身である。ちなみにAMDはまだ“VEGA”や“NAVI”にあたる、CDNAのコード名を公開していない。“Arcturus”という名前がRadeon Instinct MI100のコード名と言われているが、アーキテクチャーの名前そのものではない。ということで、以下CDNA 1.0として表記したい。

そのCDNA 1.0の構造が下の画像となる。RDNAの構造と比較すると、(CU数はともかくとして)例えばPixel UnitやRasterize、RB(Render Backend)など描画に必要な要素がキレイに消えていることがわかる。また、当然ながらGeometry Processorも搭載されていない。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ