ブロックチェーンの価値はP2P×マーケティングにある 実事業化を大手と進めるINDETAIL

独自の事業創造を手掛ける札幌発スタートアッププロダクション

1 2

INDETAIL(インディテール)はブロックチェーン技術を元に、0→1の事業創出を次々と手がけるスタートアッププロダクションだ。従業員数は20名ジャスト、走らせるプロジェクトは7つまで、というユニークな経営手法を採っている。闇雲に人を増やすのではなく、企業価値自体を上げる戦略で、100の事業創出を目指している。今回は、そんな独自の経営モデルで世界のアップグレードを狙う株式会社INDETAILの坪井大輔代表取締役に話を伺った。

各種事業の立ち上げとEXITを経てブロックチェーンへ集中

INDETAILは2009年に北海道札幌市で設立された。当時は、iPhone 4や4Sが発売されており、個人がスマホアプリを製作して儲かっていたような時代。坪井氏はスマホアプリを製作する会社としてINDETAILを立ち上げる。

その後、スマホが普及する流れの中で、CtoCのEコマースや、アプリ開発とソーシャルゲーム運営をベースに、事業を拡大。160人の社員を抱えるまでに成長したが、2019年にいずれも売却。現在は、ブロックチェーン関連事業1本の会社として、社員が20人、その半数以上が外国人開発者という構成になっている。

ブロックチェーンの研究開発には4年前から取り組んでおり、事業の整理を機会に1年前からは新規での事業創造に邁進。一方的な受託開発はせず、大手とのオープンイノベーションで取り組みを進めるのが特徴だ。

4年前と言えば、ブロックチェーン推進協会や日本ブロックチェーン協会が設立され、ガートナーが提唱するハイプ曲線で言うとブロックチェーンは流行期の頂点にあった。当時で言えば「仮想通貨」を扱う企業が多数登場したが、それ以外の活用を狙うところはまだ少なかった。

「ブロックチェーンは僕の中でシェアリングエコノミー(に類する)。ブロックチェーンを知ることで、市場自体がP2P(ピア・ツー・ピア)になる世界が来るというのが想像できた。CtoCのEコマースを運営していた経験で言うと、決済代行会社がやがて邪魔になってくる。決済代行を介さずに、取引と決済をシームレスに行うという世の中を実現するテクノロジーとして、ブロックチェーンは間違いなく流行るだろうと予測した」(坪井氏)

過疎地域にブロックチェーンを導入するため

アナログな手法も取り入れる

事業売却前にR&Dをしていた時期に、最初に手がけたのが北海道で実証実験を行なった調剤薬局のデッドストックの解消サービスだった。各地に点在する調剤薬局をP2Pでつなぎ、決済代行を介さずに、取引と決済をシームレスに行なえるようにした。

実証実験が終了した今でも、問い合わせがあるのだが、医療の現場には既得権益が多く、なかなかIT化が進まない状況にあるという。ブロックチェーンが既存の構造の競合になってしまい、うまくいかないことは「ブロックチェーンあるある」だと坪井氏。

その後、事業売却で入ったキャッシュをベースにINDETAILは本格的に動き始める。2019年にはTISインテックグループのTIS株式会社と組んで、「ISOU PROJECT」を開始した。

北海道では、JR北海道が赤字路線から撤退しており、バスも赤字なら走らせたくないため、過疎地域では交通インフラがなくなっている状況だという。そこに、INDETAILはTISとともに参入を図った。

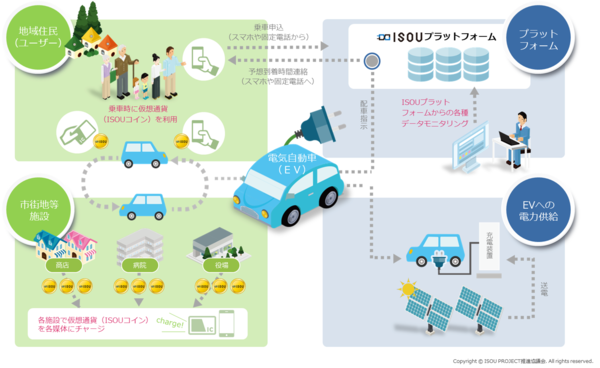

「EV(電気自動車)をバスのように走らせて、電話やアプリでオンデマンドで呼び出せて、目的の場所に利用者を運ぶ。そしてエネルギーは、地産地消の再生可能エネルギーを使う。これまでは、走らせるための運賃をお金で取ると、採算が合わずに撤退してきたが、そこをブロックチェーンのトークンにした」(坪井氏)

トークンは町のスーパーや病院などへ出かけると得られる仕組みで、EVに乗るためだけに利用するもの。バスを運行させて黒字にしようとするのではなく、そのコストは自治体の税金でまかなう建て付けになっている。結果、住民の自治体内での移動活動そのものが促され、地域への経済効果が生まれるというわけだ。

このようなブロックチェーンを使った地域での取り組みの場合、つい地域経済に直結をさせてしまいがちだが、トークンが使えるのはあくまでEV乗車のみ。物を買えるようにしないことには理由がある。トークンに通貨機能も持たせてしまうと、最終的には、経済を回せる裕福な人はクルマに乗れるが、そうでない人は乗れない仕組みになってしまう。貨幣経済の在り方次第でインフラの質が左右されてしまうのを避けるために、トークンの用途を限定したのだ。

「住民の方からはとても評価いただいて、実証実験が終わる際は継続してやってほしいという意見をいただきました」

また実証実験が成功したポイントのひとつは、EVを呼び出す際にスマホアプリのほか、電話でも受け付けられるようにしたこと。地域には高齢者が多く、アプリユーザーが3割で、残りの7割が電話だった。過疎地域にこのようなシステムを導入する際は、アナログ的な要素を組み合わせなければいけないことがわかったという。

1 2