Chromeと同じエンジンを持つEdgeのプレビューが開始

Chromiumベースの「Microsoft Edge」のプレビューが開始された。Chromiumとは「Google Chrome」のオープンソース版である。ChromiumとChromeは大部分のソースコードを共有するが、製品版のChromeにはオープンソースではない独自部分がある(たとえば、組み込みのAdobe Flash Playerなど)。

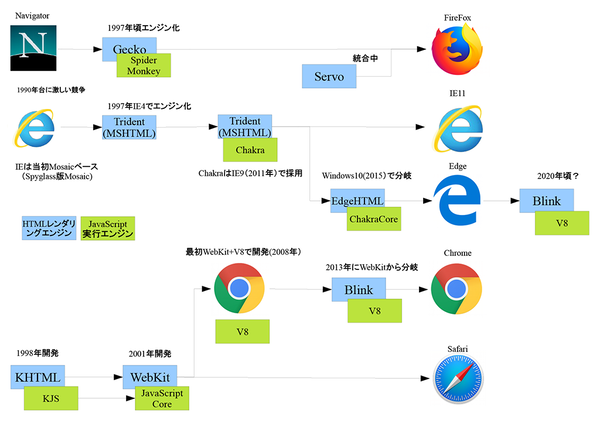

しかし、HTMLレンダリングエンジンである「Blink」やJavaScript実行エンジンである「V8」などは、ほとんどそのままだと言われている。開発はChromiumが先行しており、ある程度安定した段階でChromeとしてリリースされる。

Chromium版Edgeは、これをベースに作られたEdgeである。マイクロソフトは、Edgeの普及促進のため、従来利用していたHTMLレンダリングエンジンやJavaScript実行エンジンから、「Blink」+「V8」ベースへの移行を決めた。いわば「ほぼChrome」である。

HTMLレンダリングエンジンとJavaScript実行エンジンは、ウェブブラウザの中核をなすコンポーネントだ。その出来が、ブラウザの特徴や品質を左右すると言ってもいい。

これまでのEdgeは、IEで長らく使われてきたTridentレンダリングエンジン(MSHTMLとも呼ばれる)をベースに開発された、「EdgeHTML」を採用してきた。またJavaScript実行エンジンには、IEに採用されたChakraをベースに作られた「ChakraCore」(オープンソース化している)を利用する。

これらは、現在でも標準コンポーネントとして、Windows 10に組み込まれている。ブラウザはユーザーがインターネットアクセスに利用するソフトウェアだが、その中核となるHTMLレンダリングエンジンはブラウザ以外にも多くのソフトウェアに利用されている。また、HTMLとJavaScriptでスタンドアローンのアプリケーションを作ることもある。マイクロソフトもUWPアプリケーションの開発をHTML+JavaScriptでできるようにしているが、当然EdgeHTMLとChacraCoreを利用したものだ。

人気がまったく上がらないままに

マイクロソフトは独自エンジン版のEdgeを諦める

かつては、ソフトウェアとしてのウェブブラウザが競争の主役だったが、現在は、その中核をなすHTMLレンダリングエンジンとJavaScript実行エンジンが主役だ。ブラウザはその「ガワ」に過ぎない。これらのコンポーネントは、さまざまなサービスを実行するときの主役であり、極端なことをいえば外側のブラウザはどうでもいいのである。これらのコンポーネントの評価が低ければ、当然、対応するサービスも増えず、ユーザーも減ってしまう。

EdgeがChromiumベースに移行するのは、ひとえに、「人気の無さ」が原因と思われる。人気が無いために開発対象とならず、ウェブサイト側の検証もされない、そのためにさらにユーザーが増えないという「負のスパイラル」にはまり込んだ状態だ。

もちろんWindows 10に標準添付されているため、利用者がまったくいないわけではないが、すでにChromeなどを使っていることが多い。またEdgeは、Windows 10にしか提供されなかったため、Windows7や8では利用できない。さらに、マイクロソフトはEdge普及のためか、IEの開発をIE11で終了し、今後はセキュリティやバグ修正といったサポートしか行なわないことを宣言している。となると、IEのユーザーは、当然次の行き先を考えるわけで、特にWindows 10以前のPCでは、Chromeへの流出が続いていた。

世界的なシェアを見ると、1位はChromeだが、2位にはIEになっている例も多い。実際、IEでなければアクセスできない、あるいは利用できないサービスも存在する。国内では、マイナンバーやFeliCa関連のサービスがIEのみの対応だ。こうしたサービスやサイトでは、IEのみが持つActiveXによる外部コンポーネントとの連携機能が使われているケースがある。こうした機能の大半をEdgeは捨ててしまったため、IEの代用になることはできない。

EdgeHTMLは、Tridentから独自仕様部分やセキュリティ的に問題になる部分をすべて排除するかたちで開発された。W3Cなどが定めるHTMLの仕様などへの準拠を特徴とし、WebKitなどとも仕様を介した互換性があることをうたう。

しかしEdgeは、独自レンダリングエンジンを持つ「最後発」のウェブブラウザで、Chromeを始めとする他ブラウザから乗り換えを促すような強力な理由を持たなかった。できるなら同じものを使い続けたいと思うのが普通の感情であり、乗り換えには、それ相応の理由がなければならない。

Chromeが登場したとき、他のブラウザより断然早く、HTML表示にも破綻がなかった。また、GmailなどGoogleの各種のサービスがちゃんと動くのがChromeだった。Edgeもソフトウェアとしては決して出来が悪いわけではないが、Microsoftのクラウドサービス自体があまり人気がない(読者の皆さん、Bingで検索します?)こともあって、MSのサイトやサービスがちゃんと動くというのは乗り換えの原因にならなかった。

Edgeの人気が上がらなかったもう1つの理由として、Windows 10に標準搭載されているため、そのバージョンアップは、年2回のWindowsの機能アップデートに限られていた点も大きい。

Edge以外のブラウザのバージョンアップは数週間が単位だ。年間に何回もバージョンアップして機能を強化していく。これに対して、Edgeの進歩は遅かった。たとえば、初期のEdgeは、ブックマークの編集機能を持っていなかった。このため、ちょっとラベルを直したり、ブックマークレット(ブックマークにJavaScriptを記録し実行させること)なども利用困難だった。Edgeがブックマークの編集に対応したのは2017年のFall Creators Update(RS3)のとき。Edgeは2015年7月末に登場したので、ブックマークを編集できるようになるまで2年もの時間がかかっていたのである。

この連載の記事

-

第515回

PC

そもそも1キロバイトって何バイトなの? -

第514回

PC

Windows用のPowerToysのいくつかの機能がコマンドラインで制御できるようになった -

第513回

PC

Gmailで外部メール受信不可に! サポートが終わるPOPってそもそも何? -

第512回

PC

WindowsのPowerShellにおけるワイルドカード -

第511回

PC

TFS/ReFS/FAT/FAT32/exFAT/UDF、Windows 11で扱えるファイルシステムを整理する -

第510回

PC

PowerShellの「共通パラメーター」を理解する -

第509回

PC

Windowsにも実装された、生成AIと他のシステムを接続するためのプロトコル「MCP」とは何か? -

第508回

PC

Scalable Vector Graphics(SVG)そもそも何なのか? -

第507回

PC

Windows 11の「開発者モード」とは何か? -

第506回

PC

Windows 11は早くも来秋登場の26H2プレビューの準備が始まる -

第505回

PC

結構変化しているWindows 11のエクスプローラーの基本設定を見直す - この連載の一覧へ