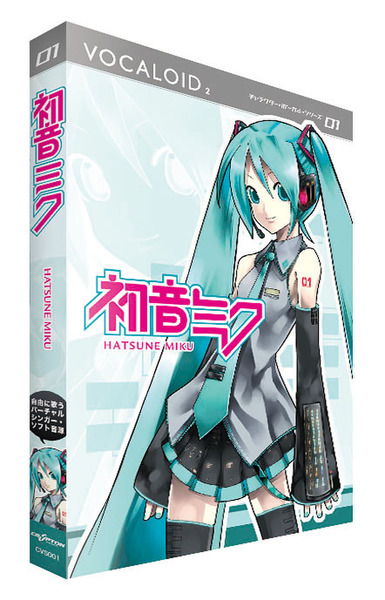

「ニコニコ動画」に関連動画が多数投稿されたことで火が付き、アマチュアクリエイターがこぞって買い求めたクリプトン・フューチャー・メディア(株)の「初音ミク」。「DTMソフトとしては異例のヒット」と言われており、クリプトンによれば、1月21日付けで3万本の販売を記録しているという。

なぜ「彼女」はネットアイドルにまでのぼりつめ、その地位をキープし続けていられるのだろうか。ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。

【解説】初音ミク

メロディーと歌詞を入力し、発音の強弱やビブラートなどを調節することで、歌を人間らしく歌わせられる歌声合成ソフト。ヤマハが開発した「Frequency-domain Singing Articulation Splicing and Shaping」(周波数ドメイン歌唱アーティキュレーション接続法)という歌声の合成方法を採用している。

ブランディングが上手だった

── なぜ初音ミクがネットで受けたのでしょう?

津田 いろいろな要因はあると思いますが、一番はクリプトンのブランディングがうまかったということと、インターネットで「ネタ」として創作を行なうのに適した素材だったということが挙げられると思います。

ボーカロイドのテクノロジー自体は以前から存在していました。クリプトンも、ヤマハ(株)の歌声合成技術を使って、初音ミク以前に「MEIKO」などのソフトを出していた。

では、初音ミクがどうして急に盛り上がっていたかといえば、ネットと相性がいい「萌えキャラ」や、人気のある声優を元の素材の声として使ったなどのブランド戦略がうまかったんでしょうね。あとはニコニコ動画で盛り上がった際、できるだけそれに水を差すようなことをせず、ネットのパワーを信頼してうまく盛り上げる方向につなげていったことも大きい。

ソフトとしての出来のよさ、ニーズに合わせたブランディング、ネットユーザーに対する信頼、とさまざまな要素が複合的に絡み合って、ひとつの大きなムーブメントに育っていったのだと思います。

この連載の記事

-

第36回

トピックス

津田大介が語る、「コルシカ騒動」の論点 -

第35回

トピックス

津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? -

第34回

トピックス

これはひどい? 「薬のネット通販禁止」騒動の顛末 -

第33回

トピックス

どうなる出版? Google ブック検索がもたらす禍福 -

第32回

トピックス

津田大介に聞く「改正著作権法で何が変わる?」 -

第32回

トピックス

なくならないネットの誹謗中傷、どうすればいい? -

第31回

トピックス

テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 -

第30回

トピックス

DRMフリー化は必然──津田氏が語る「iTunes Plus」 -

第29回

トピックス

法律が現実に追いつかない──津田氏、私的録音録画小委を総括 -

第28回

トピックス

「小室哲哉」逮捕で露呈した、著作権の難しさ -

第27回

トピックス

ダウンロード違法化が「延期」していたワケ - この連載の一覧へ