前回はCADで作った3Dモデルからハードウェア実物を作るところを紹介した。今回は、作ったハードウェアをROSで実際に動かすところを紹介する。サーボ1つを動かすまでに、かなりの試行錯誤を繰り返し、大変な時間を要した。

ROSで動いたハードウェア pic.twitter.com/7oXgBFLT50

— きゅんくん (@kyun_kun) February 12, 2020

今回の工程

今回の工程

・アールティが開発した研究用アームロボット「CRANE-X7」のコードを、GitHubからクローンしてビルドする。

・MoveIt!というパッケージをインストールする。

・コードを修正し、実機を動かす。

・Pythonでトリガーをもとに動かせるコードを書く。

前回までの工程で間違っていたことなど

はじめに、前回までの工程の間違っていたところ、変えた方が良いところ、今回の工程で出た基礎的な勘違いや間違いを記載する。工程を実施するうちに発見したものである。前回のGitHubのコードは修正した。

・IDの書き換え。

IDを根元から「1、2、3……」とせず、「3、4、1、2、5」としてしまっていた。理由は、2XLのIDの変え方がわからなかったからだ(シングルマネージャーは1度に1軸しか繋げてはならない)。

2XLはDYNAMIXEL Wizard 2.0を使って書き換えれば良いそうだ。XL430は以前の記事に書いたシングルマネージャーを使った方法でもIDを書き換えられるが、DYNAMIXEL Wizard 2.0でもできたので、そちらを利用した。DYNAMIXEL Wizard 2.0は、シェルから開かないと起動できなかった。

$ chmod +x DynamixelWizard2Setup_x64.appImage

$ ./DynamixelWizard2Setup_x64.appImage

で起動できた。chmodをつければ、GUIでも起動できるようだ。

・URDFが干渉している。

各メッシュ同士が干渉していた。各メッシュのcollisionのsizeに0.9を掛けて解決した。

・名前の頭が数字。

2nd, 3rdのように頭を数字にしてしまっていた。Second, thirdのように変更したら動いた。

・2XLのどちらがID1でどちらがID2かを勘違いしていた。

写真の赤丸を付けた軸がID1で、もう1つの軸がID2だったのだが、逆だと勘違いしていた。

・組みなおしたときに原点を合わせられていなかった。

いろいろ修正するのに何回か組み直したが、その際に原点がずれてしまった。ばらした状態で原点を合わせてから組み直した。

・C++やPythonとROSのトピック名の名前空間は意味合いが違う。

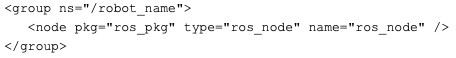

ROSの名前空間は、デフォルトのトピック名に付けられる。たとえば、カメラ系でありがちなのは、/camera/rgb/image_rawのような感じである。このとき、/cameraや、/rgbが名前空間の役割を果たす。デフォルトで付いてることもあるが、付けたい場合は、launchの中に、

のようにnsを書く。そうすると、node起動で指定した名前"ros_node"で名前が付き、上がるのではなく、名前空間が付き、/robot_name/ros_nodeの名前でノードが上がる。

・rqt_graphでleaf topicというチェックボックスを外すと、隠れたトピックが現れる。

leaf topicについて調べたところ、このページが見つかった。サブスクライバーを持たないトピックのことをリーフトピックというようだ。

この連載の記事

- 第304回 企業人としての事業・プロジェクトの終わらせ方

- 第303回 画像生成AIで自作キャラのジオラマアクスタができたぞ〜〜〜!!!

- 第303回 画像生成AIでオリジナルキャラのLoRAができたぞ〜〜〜!!!

- 第302回 「好きな人にSIMは差せますか?」メンヘラとギャルとアイドルが“通信”についてガチで考えた結果【運営レポ】

- 第302回 私の”2年間目標”教えます

- 第301回 人生を変える「2年間目標」の立て方

- 第300回 最新の「Apple Watch」を健康アイテムとして買った 身体というハードウェアがくたびれてきたので

- 第299回 装着式ロボットを組み立てて、撮る

- 第298回 円形のオーディオスペクトラム作ったんですが、Adobe AEの使い方を学ぶよりChatGPTに聞きながらPythonで実装する方がラクでした(個人的に)

- 第297回 子育てしながら働きはじめ、年間目標ならぬ“2年間目標”を立てました

- この連載の一覧へ