Oculus Goを購入した。

Oculus Goは、スタンドアローン型のヘッドマウントディスプレー(以下HMD)。スタンドアローンであるから、スマホやPCなしでVRコンテンツを楽しめる。今年の5月1日(日本時間5月2日)に発売された。

購入の決め手は安価で、スタンドアローンなところだった。以前カフェで別のHMDを使用し、その手軽さに感動し、HMDはスタンドアローン型が良いと考えていた。

カフェでごはんを待ちながらHMD付けるのは、"空間を着ている"という感覚が強いな pic.twitter.com/NbTwrerXgA

— きゅんくん (@kyun_kun) 2016年8月20日

ケーブルがPCに繋がっているかどうかで空間を持ち歩いているかどうかの実感が全然違う。手軽に外で使えるのもよい。

もちろんPCに接続するHMDにできることとスタンドアローン型HMDにできることは異なるので、目的別に使い分けるのが一番だ。

また、安価なので使い倒してもう一台買おうという気持ちになれるところもお気に入りだ。価格は公式サイトから購入して32GBで2万3800円、64GBで2万9800円だ。転売品は高価な上サポートが受けられないので、当たり前だが公式サイトからの購入を推奨する。

せっかく購入したので、Unityを使って開発をすることにした。

Unityとは、無料から使用できるゲーム開発環境だ。直接VRデバイスをターゲットにして開発ができるVRサポートを提供している。

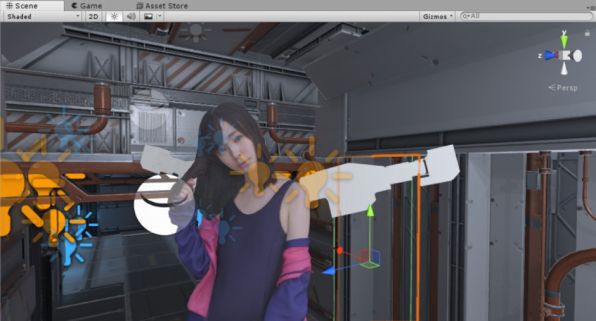

今回は、Unityのインストールからセットアップ、アセットや手持ちの3Dモデルを組み合わせてOculus Goで鑑賞するところまでやってみた。ボーンを入れて動かすようなことはしていない。

開発中の画面

この連載の記事

- 第304回 企業人としての事業・プロジェクトの終わらせ方

- 第303回 画像生成AIで自作キャラのジオラマアクスタができたぞ〜〜〜!!!

- 第303回 画像生成AIでオリジナルキャラのLoRAができたぞ〜〜〜!!!

- 第302回 「好きな人にSIMは差せますか?」メンヘラとギャルとアイドルが“通信”についてガチで考えた結果【運営レポ】

- 第302回 私の”2年間目標”教えます

- 第301回 人生を変える「2年間目標」の立て方

- 第300回 最新の「Apple Watch」を健康アイテムとして買った 身体というハードウェアがくたびれてきたので

- 第299回 装着式ロボットを組み立てて、撮る

- 第298回 円形のオーディオスペクトラム作ったんですが、Adobe AEの使い方を学ぶよりChatGPTに聞きながらPythonで実装する方がラクでした(個人的に)

- 第297回 子育てしながら働きはじめ、年間目標ならぬ“2年間目標”を立てました

- この連載の一覧へ