福島震災復興に新たな産業創出を目指す 20のスタートアップビジネスアイデア

「Fukushima Tech Create 2024成果発表会」2日目

提供: 福島イノベーション・コースト構想推進機構

動物園・水族館の動物に“食事”を贈れる推し活サービス「Hello!OHANA」の開発/株式会社OHANA

株式会社OHANAは、動物園や水族館で暮らす動物に食事を贈れる推し活サービスの開発と運用を進めている。近年、動物園や水族館への来園数が減少し、経営難から絶滅危惧種の繁殖・野生回帰に向けた研究活動への影響も危惧されており、サービスを通して施設運営の支援にも役立てることも狙いだ。推し活サービス「Hello! OHANA」は、サイトから好きな動物を選び、毎月メニューの変わる食事をプレゼントすると、翌月に動物が食事をしている動画が届く、というもの。2023年10月のサービス開始から、全国6カ所の動物園と水族館が参加。ユーザーは3カ月で約300名が課金し、約1トンの食事を届けたとのこと。

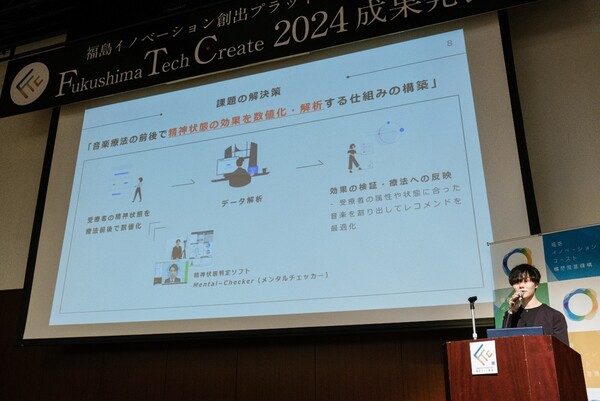

音楽を活用したヘルスケアアプリケーションの開発/米城 陽氏

米城 陽氏は、福島県立医科大学で音楽を健康増進に活かすための研究活動に取り組んでいる。音楽療法には、心のケアや健康維持など様々な効果があり、世界の市場規模は2031年には7億6800万円に達するとも予想されている。米国をはじめとして音楽療法の盛んな国では、国で統一された音楽療法の資格があるのに対し、日本では民間資格しかないなど、療法として確立が不十分な部分もある。

音楽療法の効果をエビデンスとして確立するため、スマートフォン等のデバイスで健康状態を計測できるアプリの開発、また音楽の健康状態に対する効果を数値化し、解析する仕組みの構築を目指している。

剪定木のアップサイクルによる和紙の製品化~還魂樹(かんこんじゅ)プロジェクト~/片桐 紀子氏

東京23区では剪定木の廃棄コストが年間3~9億円かかっているという。片桐紀子氏は、廃棄する木材をカプセルトイの紙製カプセルとしてアップサイクルする還魂樹プロジェクトを紹介。

カプセル容器の年間生産数は2億1000万個のうち、回収されて再利用されたカプセルは約400万個しかないという。このプロジェクトは、剪定木カプセルと福島県産お米プラスチック製のカプセルトイで、福島発SDGsカプセルトイをつくることで、幅広い世代のカーボンニュートラルへの意識を高めるのが目的だ。2024年に量産設備を構築し、2025年に紙製カプセルをメーカーに販売、全国へ販路拡大、2026年にはカプセルのリサイクルシステムを実現する計画だ。

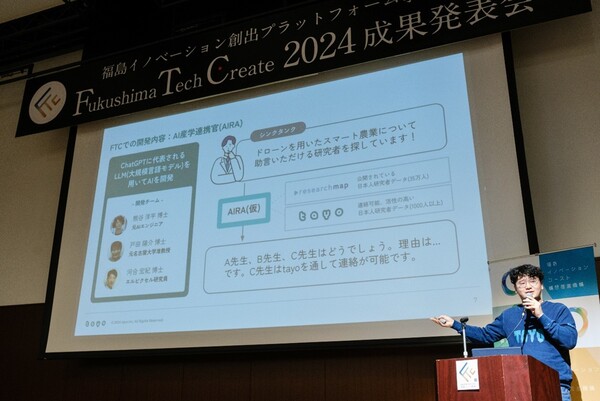

産学連携の課題を解決するマッチングサービス「tayo collaboration」/株式会社tayo

株式会社tayoは、研究者向け求人SNSを運営し、国立大学を中心に80以上の研究機関から1200名以上の研究者が利用している。今回は、日本のイノベーション人材の不足を解決するマッチングサービス「tayo collaboration」を紹介。サービス内容は、アカデミアの研究者に無料登録してもらい、大学発スタートアップや大企業の研究開発、新規事業部に有料で人材紹介する仕組み。また、登録した研究者には、個人と研究室のHP作成やイベント告知、リアルとデジタル一体型の名刺などを無料提供する。

FTCでは、LLM(大規模言語モデル)を用いて、求める人材について質問すると、研究者を推薦してくれるAI産学連携官(AIRA)を開発した。これらのマッチングサービスを通じて企業の新規事業創出をサポートし、2028年にはサービスの登録者15万人を目指す。

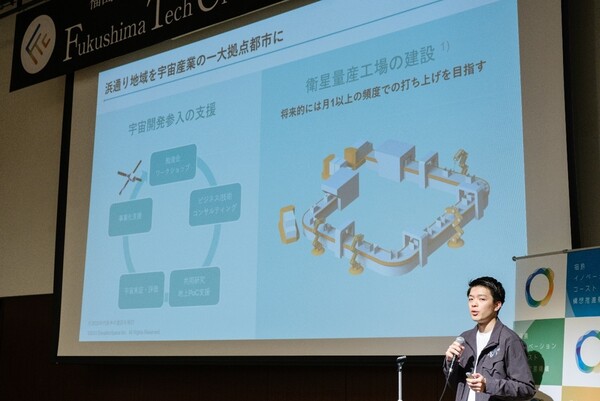

地球に帰還可能な無人の人工衛星による宇宙環境利用・回収事業/株式会社ElevationSpace

株式会社ElevationSpaceは、宇宙環境利用・回収プラットフォーム「ELS-R」を開発する宇宙スタートアップ。ELS-Rは宇宙での実験ののち、カプセルを分離し、地球上の狙った場所に落とし、海上で回収できるのが特徴だ。FTCでは、再突入カプセルの地上試験モデルを開発し、10億円以上の資金調達に成功。2025年に技術実証機「あおば」を打ち上げ、2026年以降のサービス化を目指している。将来的には浜通り地域に衛星量産工場を建設し、宇宙産業の一大拠点都市にするのが目標だ。

水素燃料ドローンと複数機同時運航管理システムによる圧倒的な航続範囲の実現/OKUMA DRONE株式会社

OKUMA DORONE株式会社は、ドローン物流における課題を解決する水素燃料ドローンと複数起動時運航管理システムを提案。水素燃料ドローンは、従来の5~6倍の航続距離があり、高ペイロードに対応する。これに、1人のオペレーターが複数機を同時運航可能な運航管理システムを組み合わせることで省人化を実現できる。同社が開発する複数機同時運航管理システムは、リアルタイムの映像伝送、遠隔での機体操作、産業用途に応じた拡張性といった機能があり、ドローンの活用範囲を広げられるという。

FTC事業では、水素ステーションからドローンやロボット用の水素タンクへ充填できる水素充填ユニットの開発に取り組んだ。また、実用化補助金を活用し、大型水素燃料ドローンを開発。ペイロード40kg、従来バッテリーの5倍の長時間飛行が可能だそう。ビジネスモデルとしては、ドローンのコア技術と運航管理システムの開発に注力し、ドローンメーカーと連携して、事業会社にサービスを提供する形を想定している。

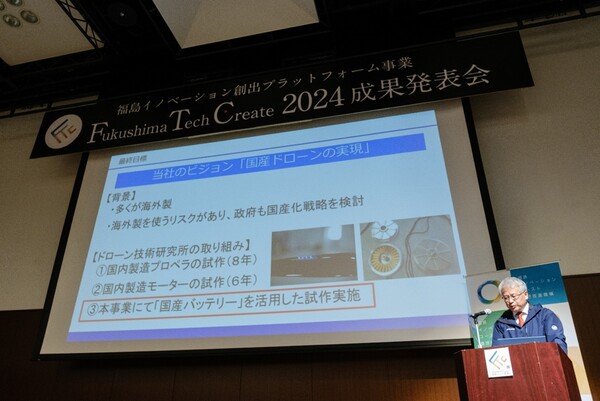

電動工具用バッテリーを利用したドローンの開発/株式会社ドローン技術研究所

国産ドローンの多くは海外製のパーツを使っており、調達や仕様変更にリスクがあることから政府も国産化戦略を検討しているようだ。株式会社ドローン技術研究所は、ドローン部品の国産化に向けて、これまでプロペラとモーターの試作に取り組んできた。FTC事業では、国産の電動工具用バッテリーを活用した試作を実施。国産の電動工具用バッテリーは、着脱可能、高い耐久性があり、手軽に入手しやすい。さらに、電動工具用バッテリーは防塵、防水性が高いため、災害時の捜索や点検などドローンの活用の場が広がりそうだ。今後は、国内ドローンメーカーとの共同開発を進め、3年後の国産機の発売を目指している。

食品・物流工場の労働力不足を解決するロボットパッケージの開発と実証実験/株式会社Closer

株式会社Closerは、食品工場の生産ラインを自動化するロボットを開発している筑波大学発のAIロボットスタートアップ。食品や化粧品、医薬品産業向けに、包装箱詰めロボット「PickPacker」(ピックパッカー)と、小型パレタイジングロボット「Palletizy」(パレタイジー)を開発している。

PickPackerは、商品のピッキングと梱包作業を自動化、Palletizyは、段ボールなどの箱積みを行うロボットだ。世界最小級のサイズで人と同程度のスペースがあれば設置でき、多品種のピッキングに対応。また、ハードとソフトを内製することで低価格を実現し、短期間での導入が可能だ。これまで株式会社明治、カップみそ汁製造工程で実証実験を実施し、3台のロボット導入が決定しているとのこと。2024年度は福島県内のロボット導入実績をつくり、2026年度までに量産工場の設立を目指している。