大学生が挑戦。GISを使って過去の災害データを可視化・継承する

東京大学「課題『デジタルツインでミライに/を可視化する』オープン講評会」レポート

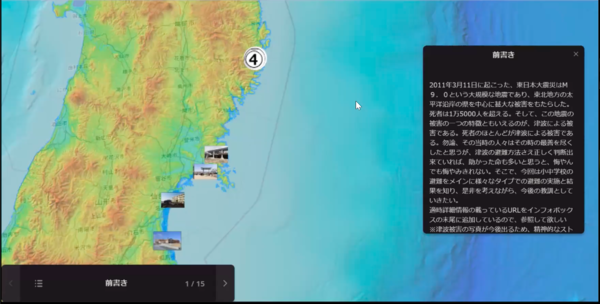

「東日本大震災の津波避難の教訓から学ぶ」

東日本大震災時の津波避難に関する情報を可視化し、後世に伝えようという作品。東日本大震災で起きた津波では、その土地の特性や選択した避難経路によって生死が分かれるなど、津波避難の難しさを思い知らされた。現在、教訓としてさまざまな分析が行われ、情報が公開されている。こうした情報を集約してGISと組み合わせることで、より理解しやすい形で提示する。

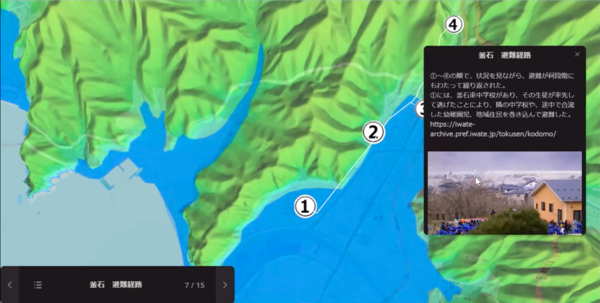

工夫した点として、文面では伝わりにくい情報――例えば、その場所がどんな場所にあったか、周囲がどのくらいの標高だったかなどを、よりわかりやすくするために、カメラの位置を調整したり、標高を強調して見やすくしたりしたという。また、事例として比較しやすいように小中学校の事例を多く取り上げている。

ちょまど氏は「Re:Earth」というプラットフォームのよい使い方ではないかと評価した。内山氏は、事例がわかりやすく散りばめられ、防災教育のよい教材になるのではないかとするが、その上でもう一歩、「ではどうするか」の部分が提示されているとさらによいと述べた。

宮坂氏は、今回、学校の事例を使っての発表であったことを大きく評価した。理解や議論のための焦点が絞れるという点と、また小中学生は逃げる際に困難を伴う層であるという点から、むしろ学校だけに絞ってもよいのではないかと述べた。

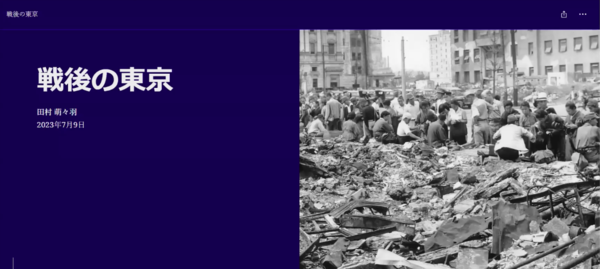

「戦後の東京」

第二次世界大戦で甚大な被害を受けた東京。終戦後から現在にかけてどのように変化してきたのかを、当時の様子と現在の様子を重ねて示すことで、その復興のプロセスを可視化する作品。

まず、航空写真で大きな変化を見ることができる。下図の左は現在の東京周辺の様子、右は終戦直後の東京周辺の航空写真だ。中央のバーをドラッグして、左右を領域を変えることができる。

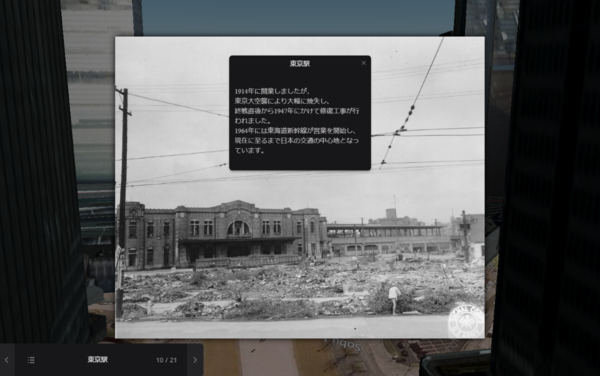

次に、日本が降伏を受け入れてから東京で起こった出来事を「Re:Earth」のストリーテリング機能で見ていく。出来事が起こった場所をマッピングして、当時の写真を重ねることで可視化している。例えば、1945年9月2日には東京湾上のミズーリ号において降伏文書の調印式が、1945年9月27日にはアメリカ大使館における昭和天皇とマッカーサーの会見というように。

その他、3Dモデルで可視化した現在の東京の上に、終戦の当時に撮られた写真を重ねて、街や建造物といったレベルでの変化が見られる。

ちょまど氏は、普段よく行ってるところが昔はこうだったということがわかってとても勉強になったとコメント。とてもよい使い方だとした。宮坂氏は、コンテンツのフォーマットとして、縦型のスクロールも組み込んだ点に見せ方として面白さがあると述べた。

また内山氏は、単に写真で見るより、どのくらいの繁栄なのかを定量的に示すものがあるとさらによいと指摘する。建物の数あるいは延床面積、人口密集、構造体の変化、建物の階数など、各種データを使うことで、よりGISソリューションの特性が生かせるという。

デジタルツインのスキルは"素養"になる

今回のオープン講評会で見えてきたのは、PLATEAUのデータや「Re:Earth」といったツールが持つポテンシャルの広さだ。物事をわかりやすく伝えるツールとしての可能性だと言える。

最後に、当日参加していた「Re:Earth」を開発・展開する株式会社ユーカリヤ代表の田村賢哉氏も含め、ゲストレビューの講評をまとめる。

田村氏:今回、「こういうことができるんだ」という我々としても新たな発見がありました。実は「Re:Earth」のほうにも地図とさまざまなコンテンツを組み合わせた機能を、いままさに実装しているところです。来年度は「Re:Earth」で完結できるといいなと思います。

内山氏:「Re:Earth」もそうですし、PLATEAUの開発環境もどんどん便利になっているので、今後、もっとリッチな表現をノーコードできるようになったり、さらに使いやすくなっていくと思います。ただ、いずれにしてもコンテンツを作成する上で重要なのは、十分な下調べです。今回、かなり大変な作業だったと思いますが、それを今後の研究や仕事につなげていってください。

ちょまど氏:本当に素晴らしい発表をありがとうございます。どの作品もデータをうまく可視化していましたし、それぞれのテーマについて、みなさんがとても調べていることがわかりました。どれも納得するものばかりでした。今回は6作品をライブで見せていただいたのですが、この後、ほかの作品も全部拝見します。今後のみなさんのご活躍に期待しています。

宮坂氏:私は今、行政で仕事していますが、以前は民間企業で仕事をしていました。改めて思うのが、今、組織の中でグラフやチャートを使うのは当たり前のカルチャーになってます。問題を可視化したり、合意形成したり、意思決定にグラフとチャートを使う。ある意味で、これはパソコン革命がもたらした大きな変化だと思います。今日、みなさんの発表を見ていて思ったのは、GISで表現することはそれに匹敵するインパクトが出てくるのだろうなと。「Re:Earth」やPLATEAUがものすごい勢いで進化していますが、官民を問わず、ありとあらゆる組織で、GISを使ったより良い意思決定ができるような社会になればいいなと思っています。