AIで過疎地を救う 過疎地連携経済圏構想に取り組むエルブズの挑戦

共同開発で得た独自の技術が人工知能を人間に近づける

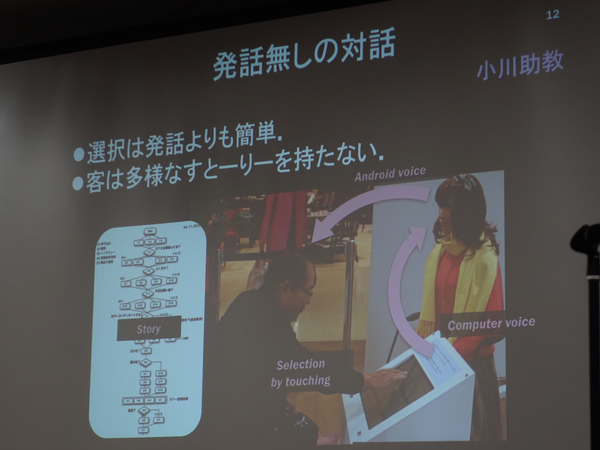

エルブズが開発したAIアプリケーションとの会話は選択式で行なわれる。たとえば、画面上のキャラクターが発する「お買い物のご用事はありますか?」という質問に対して、「どんなことができるの?」「バーコードを読む」「お店に連絡する」「お話したい」という4択の中から答えを選ぶことになる。

近年、ディープラーニングなどのAI技術の発達によって、コンピュータが会話相手になるような自然言語処理は格段に進化した。だが、AIエンジンに学習させるコーパス(辞書)は文章で入力されており、この方法だと1~2万ものコーパスを入力しなければならず、常にアップデートが必要になる。一方、エルブズが開発した独自のAIエンジンは、コーパスがシナリオ形式の短文で入力されており、問いかけに対して選択された回答との距離を測って最適な返答を選ぶため、シナリオが200も入力されていれば十分だという。会話も破綻しにくく、不規則発言も少ない。

こうした技術に関して、エルブズは4つの特許を取得している。それぞれがTISや大阪大学との共同開発によるものだ。そのうちの1つ、UIに関する特許は、エルブズが擁する技術者のうち2人を、日本のアンドロイド研究の第一人者といわれる大阪大学の石黒浩教授のもとに常駐させ、シナリオのつくり方を含めた細かな指導を受けて構築した。AIとの会話に選択式を取り入れたのも石黒教授のアドバイスによるものだ。

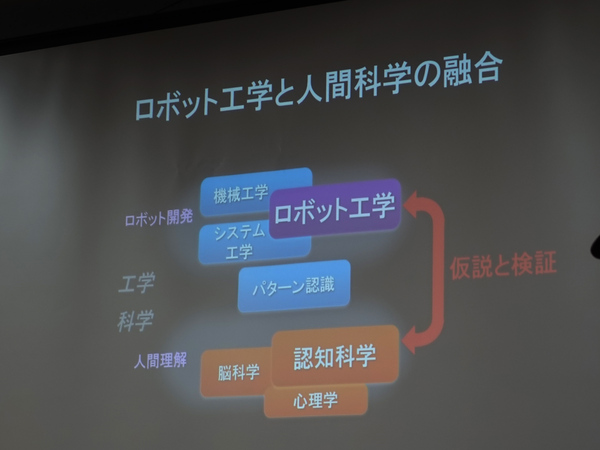

エルブズ技術顧問である大阪大学の石黒浩教授は、記者会見の場でその背景意図を説明している。

ロボットやアンドロイドの研究で知られる石黒教授だが、その研究開発の根幹には人間をより深く理解する意図が込められている。たとえばロボットで支援される社会では、これまで以上に人とロボットのかかわりにおいて、人をより知る必要が出てくる。ロボットだけではなく、自動運転やAIなどの新たな技術に対して、人がどうやってそれを受け入れていくかは、技術面以上に、人間そのものへの理解、技術への親和性が高くかかわってくる。

エルブズのアプリでは、石黒研究室の小川浩平助教が進めていた「対話技術」の研究成果が利用されている。「AIといえば自然言語理解の手法を思い浮かぶが、実際の対話はそうではない。対話自体の理解において重要なのは、ストーリーを共有できるということにある」(石黒氏)

デパートに来た顧客に服を売るアンドロイド「ミナミ」を使った実証実験では、選択式の質問から十分な対話感を引き出し、最終的に人間の店員以上の販売実績を残した。一見するとゲームなどの選択肢に近いように見えるが、認知科学や行動科学、心理学などの応用、対話を行う環境の状況も含めた調整がなさている。

対話の選択肢が4つまでなのも、多すぎると自由度がなくなり対話感を損なってしまうからだ。また人間はあまのじゃくなため、選択肢の中にはネガティブなものを入れておかないと不自然に感じてしまう。さらに、一度ネガティブを選ぶと、次はポジティブを押すような反応もあるという。こういった反応を総合的に応用することで、売り上げアップにつながる対話ストーリーへと誘導できる。このタッチパネルシステムをアプリ上で一般化したのが、エルブズのAIエージェントというわけだ。

社会課題はいち企業だけでは解決できない 「座組み」が成功の秘訣

それにしても、これまでこうした地域活性は大成功というには難しいことが多かった。「タブレットを配布してAIで過疎地を救います」「地方ビットコインをはじめます」と同じように宣言する企業や自治体はあっても、その実証実験の先がなかなか聞こえてこない。なぜエルブズはベンチャー企業として自治体とタッグを組み、実績をあげることができたのか。

「基礎自治体と地域企業を含めた3者協定が肝」だと田中氏は言う。田中氏自身、南山城村とはエルブズを起こす以前からの付き合いがあったそうだが、人口わずか2800人の村での活動は、田中氏への信頼も必要になる。こうした点をクリアするため、田中氏は南山城村にある道の駅の運営会社と南山城村と、3者で協定を結んだ。

2016年に実証実験を行なった結果、現在では京都府内のほかの地域でもエルブズの取り組みに興味を示す自治体が増えているという。また、9月からは愛媛県八幡市伊予銀行や、徳島県三好市博愛会と池田ケーブルネットワークなど、四国のいくつかの地域で新しく実験がスタートした。そうした基本自治体との協力体制で重要なのは「地域の方々が主役になること」だ。

地域をどう盛り上げるか。エージェントになにをしゃべらせるか。それぞれの地域で「考える」ことが大切だという。「東京の会社にシナリオを発注しても、東京に住んでいる人間にしかノウハウが貯まらない。それぞれの地域で、『あくまで主語はこの地域の人だ』という図式をつくることが重要」(田中氏)。リーダーシップをとれる人たちが地域に出現することで社会課題の多くは解決できる可能性が高いといえる。

「今までどんなに素晴らしいソリューションをつくっても、こうした例が全国で成功を収められなかったのは、地域で自走できるようにしてこられなかったから。ときには地域のみなさんで主体的に議論してもらうこともある」(田中氏)

そして、将来に見据える過疎地連携経済圏構想の実現に向けて田中氏が重要視したのは「座組み」だった。

現在までに、エルブズには大阪大学ベンチャーキャピタル、TIS株式会社、大阪大学の石黒浩教授と小川浩平特任講師、Gunosy CFOの伊藤光茂氏との協力関係がある。単なるビジネスを超えた共感がそこには存在する。

また、過疎地連携経済圏を実現するにあたっては、地方銀行の協力も欠かせない。実際、エルブズでは決済に使ったコインの換金は地方銀行で行なうという絵を描いているため、いくつかの地方銀行が協力に名乗りを挙げている。こうした開発を銀行独自ですると、セキュリティーの確保も含めた膨大な開発コストがかかってしまう。スタートアップ企業にとっては負担が大きいが、エルブズはTISの優秀な技術者と協力し、大企業発ベンチャーの強みを生かして取り組んでいる。

とはいえ、社会課題は企業単体で解決することは不可能だ。そのため、出資というかたちも含めて多方面から協力が得られるかどうかが重要になる。そういう意味では、「ビジネスというよりも、仲間づくり。共感していただける人と進めたい」と田中氏は語る。