「インターネットやITの世界では急激な変化が起きていますが、ある程度の未来は予測できると思っているんですよ」と、経済学者・池田信夫氏はこともなげに言う。

ブログでの発言が常に注目を浴びている池田氏が、新刊「過剰と破壊の経済学-『ムーアの法則』で何が変わるのか?」の中で、伝えたかったことは何か。想いを語っていただいた。

情報コストはゼロに近付く

池田 本の副題にあえて「ムーアの法則」と入れたのは、「あらゆるところにコンピュータが入り込んでいる」という比喩のためです。

この本の中で言おうとしたのは「デジタル化というのは、今までのビジネスモデルを継続するのではない。既存のビジネスモデルを大きく変える。それに対応できない企業は市場から退場するしかない」ということなんです。大雑把にいうとね。

僕は1998年9月に日経新聞の「経済教室」で「デジタル放送は失敗するだろう」と書きました。ちょうど翌月にアメリカで、デジタル放送が始ろうとしていた時期です。そんなことを書いたのは世界中でも多分初めてでしょう。みんなテレビはデジタルになると信じていたが、「僕は絶対にそうはならない」と感じていた。

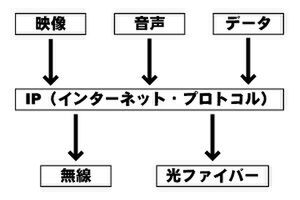

当時のインターネットはまだダイヤルアップ接続が主流で、テキストが表示されるまで数秒かかるぐらい遅かったけど、いずれ帯域は広くなる。そうすれば、映像も音声もインターネットを通じてやり取りされるから、放送と同じことがインターネットでも可能になるはずだ。そこで「次世代ネットワークのイメージ」として「everything over IP」の図を描きました。IPに対応すれば、どんな情報でも、世界中と交信できる時代が来る、と考えたのです。

今はまさにそうなりつつあります。総務省は今、通信・放送をこのように階層別に整理しようという「情報通信法」を作ろうとしていますが、これは10年前から技術的には分かりきっていたことです。

テレビ局というのは、前提条件として電波が希少で、放送する機械がテレビ局にしかなかった時代のビジネスモデルを取っているんです。

他方で、コンピューターの性能は爆発的に上がっています。逆に言うと、コストが相対的に下がっている。この本の中でも書きましたが、1960年と比べてコストは1億分の1に下がっているんです。

この調子でコストが下がっていくと情報処理のコストはタダに近付いていきます。だから、それに対応できない企業は市場から追い出されて去っていくことになります。

つまり「情報コストが高いということを前提にしたビジネスモデルはすべて壊れる」ということです。