言論の壊滅した日本のブログ

私のブログは、1月の累計アクセスが100万ページビューを超えた。

ブログ検索サービスの「テクノラティ」によれば、過去半年間に869個のサイトから4023のリンクが張られ、日本のブログで29位だ(2月4日現在)。コメントも、多いものではひとつの記事で100を超え、管理の負担が限界に近づいている。

外部のブログや掲示板からの匿名の中傷も多い。かつては、そういう投稿は2ちゃんねるに集中していたが、最近はそのアクセスは最盛期の半分以下になった。

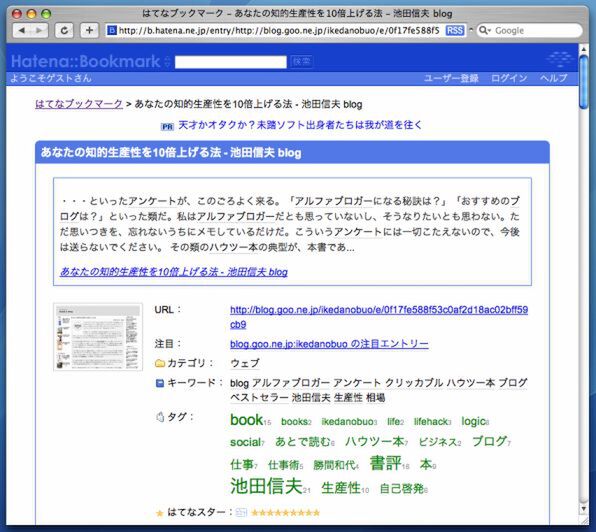

その代わり匿名の卑怯者が、はてなブックマークや匿名ブログなどに拡散している(関連記事)。Wikipediaも、日本語版は「荒らし」が多く、異常に匿名IP(数字だけのID)が多い、と創立者ジミー・ウェールズが驚いていた。

先日、はてなブックマークで私の記事に「死ねばいいのに」というタグをつけた者がいたので、はてなの近藤淳也社長に抗議したところ、侮辱的な表現を執拗に書き込むユーザーについては対策を検討している、との返事が昨年12月11日に来た。しかし、具体策は今のところ取られていない。はてなの社外取締役である梅田望夫氏は、次のように言う。

ブログの上にわっとくる「炎上」というのがあるが、普通にやればそんなことは起きない。本を読んでそれに対する感想をブログに書いたり、日常生活でこんな楽しいことがあったと書いたりとかしたときに、そんなところに変なことを言ってくる人はいない。しかし、イデオロギーとか政治にかかわることとか、あるいはアイドルをけなすとかはだめ。

たしかに人畜無害な話ばかりしていれば、誰も批判しないだろうが、そんなメディアには存在価値もない。はてなが「イデオロギーとか政治にかかわる」発言を封殺する暗黙の言論弾圧の装置になっていることに、彼は気付いているのだろうか。

おかげでテクノラティのランキングをみても、日本のブログの上位は芸能人やオタク系ばかりだ。米国では、ノーベル賞の受賞者がブログを開いていたりするが、日本ではそういう専門的なブログはほとんどない。もともと日本人は公開の場で議論するのに慣れていない上に、それに対する反応が匿名の罵倒ばかりなので、「ブログは恐い」というイメージができてしまったのだ。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ