AMDがデスクトップ向けCPUの新ブランド「Phenom」プロセッサシリーズを発表した(関連記事)。今回はこの「Phenom」を借用できたので、一通りのベンチマークテストを行ないそのパフォーマンスを見ていくことにする。検証するのは65nmプロセスのクアッドコアCPU「AMD Phenom 9600」(クロック2.3GHz)。1000個ロット時の価格は283ドル。パーツショップでの店頭価格は3万円台半ばと予想され、メインストリームクラスに位置する製品となる。

既存モデルとの違いは?

AMDのクアッドコアCPUは、サーバ&ワークステーション向けのOpteronブランドでは存在したが、デスクトップ向けCPUブランドとしてはこのPhenomが初めてであり、ようやくAMDのインテルのCore 2 Quad/Extremeシリーズの対抗馬が登場したことになる。インテルのクアッドコアCPUはデュアルコアのダイを2個搭載することで実現しているのだが、Phenomは4つのコアが1つのダイに収まる“真のクアッドコア”になっているのが特長だ。AMDは“Are you ネイティブ?”のキャッチコピーとともに共有キャッシュやメモリ、I/Oなどで優位とアピールしている。

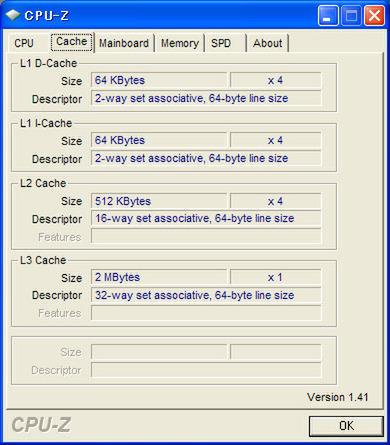

Athlon64シリーズからの変更点は、コア数がクアッド(=4個)になっただけではなく、新たに共有3次キャッシュの搭載、128bit浮動小数点ユニット(従来は64bit)を採用、内蔵メモリコントローラがDDR2-1066をサポート、CPUとチップセットを結ぶバス「HyperTransport」がバージョン3.0になり動作クロック3.6GHzへ引き上げられたなど多岐に渡る。長く続いたK8ベースコアから生まれ変わった、自作ユーザーの期待の高い新CPUである。

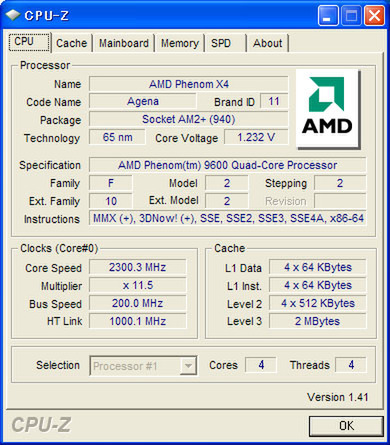

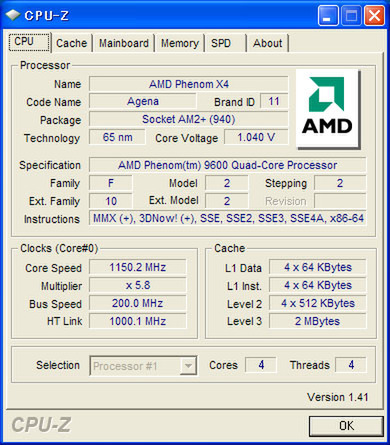

「AMD Phenom 9600」のステータスを「CPU-Z」で確認した。動作電圧は1.25V。3次キャッシュの欄が表示されるのが新鮮だ。キャッシュは1次にデータ、実行それぞれ64KB、2次に512KBがコアごとに、3次キャッシュは全コア共有で2MBが搭載されている

「Phenom 9600」の基本スペックはクロック2.3GHz、電圧1.25V、HyperTransportのバスクロック3600MHzでこれは発表通りだったが、今回実際に動作させたことでCnQ有効時の動作クロック1.15GHz、伝差電圧1.05Vなども判明した。CnQ有効時の電圧は、省電力版Athlon X2 BEシリーズの1.1Vよりも低く設定されている。

それでは次ページ以降のベンチマークテストで、その秘めたるパフォーマンスを見ていこう。

| テスト環境 |

|---|

| CPU:AMD「AMD Phenom 9600」(2.3GHz) |

| マザーボード:MSI「K9A2 Platinum」 |

| メモリ:DDR2-667(PC2-5300) 1GB×2 |

| ビデオカード:Galaxy GeForce 7600GS |

| HDD:Seagate「ST3160812AS」(160GB SerialATA) |

| 光学ドライブ:なし |

| 電源:ZUMAX ZU-400W |

| OS:「Windows XP Professional SP2」 |

(次ページへ続く)

この連載の記事

-

第444回

sponsored

AI時代だからこそNVMe SSDで強化!! 新登場「WD BLUE SN5000」速攻レビュー -

第443回

デジタル

意外と良いかも! ビデオ内蔵8000Gシリーズ最下位「Ryzen 5 8500G」の性能 -

第442回

デジタル

ローエンドビデオカードの選択肢のひとつとなるか!? Radeon RX 6500 XTに8GB版が追加 -

第442回

自作PC

内蔵GPUを削除したRyzen 7 8700FとRyzen 5 8400Fに存在価値はあるのか? -

第441回

自作PC

いまどきのゲーミングPCでマザー側の映像出力に繋ぐのはあり/なし?古の禁忌に踏み込む -

第440回

自作PC

インテルCPUを安全に使える設定?「Intel Baseline Profile」のパフォーマンスを検証【暫定版】 -

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 - この連載の一覧へ