海外20社事例から解き明かすバズワードとしてのオープンイノベーションの越え方

オープンイノベーションに関する文献が増え続けているにも関わらず、その企業内における実践を取り上げたものはそれほど多くはない。そこで拙著「OI担当者本」(『オープンイノベーション入門:手引きと実践ガイド』)では、「協業パートナーの探索に特化した機能部門」を立ち上げ、組織に根付かせるまでの流れを説明した。

*羽山友治 [2024],『オープンイノベーション担当者が最初に読む本:外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド』 ASCII STARTUP,角川アスキー総合研究所。

■Amazon.co.jpで購入

-

オープンイノベーション担当者が最初に読む本 外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド羽山 友治、ASCII STARTUPKADOKAWA

同書の中では、推進体制や業務プロセスなど、オープンイノベーション担当者が気になる点を押さえている。また実際にどのような活動が行われているかを示すために、12社の海外企業の事例を紹介している。しかしながら取り組みの内容や経緯、その結果は記されているものの、実務に関する細かい部分は含まれていなかった。

そこで本稿では、直近の2024年10月7日に報告された、海外企業20社のオープンイノベーション機能の形態と実践、その進化を明らかにした研究である「バズワードを越えて:オープンイノベーション機能の形態と実践を解き明かす」を紹介したい。

*Dabrowska, Justyna, Joona Keränen and Anne-Laure Mention [2024], "Beyond the Buzz: Unpacking the Forms and Practices of Dedicated Open Innovation Functions," California Management Review, DOI: 10.1177/00081256241276566.

ちなみに筆頭著者のDabrowskaは、過去に求人市場におけるオープンイノベーション関連職の調査結果を報告しており、「OI担当者本」でも言及している。

研究対象となった20社が所属する業界はさまざまであり、オープンイノベーション戦略の策定に関与するマネージャー23名にインタビューが行われている。以下、体制と実務の面で参考になる部分を抜粋したい。

オープンイノベーションチームの体制

オープンイノベーションという機能を社内に取り入れるにあたっては、ノウハウを蓄積していく受け皿となる組織や担当者が必要である。「OI担当者本」では、立ち上げ時には多くとも3人程度の専属のチームが望ましいが、最初から複数人を当てることが難しい場合は1人でもよいと説明した。また他に業務にあると集中できないことから、兼務ではなく専任とすることをおすすめした。

社内でオープンイノベーションチームを設置する場所によっては、その支援する範囲が変わってくる。個々の事業部や研究所に設置すれば組織内に限定した活動を展開しがちであるし、トップマネジメントの直下などその他の組織から独立した位置付けにすれば、全社を支援しやすい体制となる。指針として上記をおすすめはしたものの、各企業は目的やそれぞれが置かれた状況を踏まえて検討する必要がある。

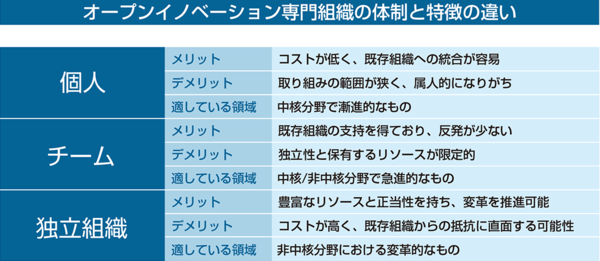

今回取り上げる20社は、いずれもオープンイノベーション活動に特化した専門組織を保有している。設置時期は2008年の1社を除き、2011〜2019年であった。まず明らかになったのは、専門組織が3つの異なる体制で運用されていることである。

なお、報告書では20社の企業名を匿名化しており、番号が割り当てられている。一方で会社設立年・業界・国名・従業員数が記されていることから、具体的なイメージを持ってもらうために、以下カッコ内の企業名は筆者が推測で補った。そのため誤っている可能性があることを、ご容赦いただきたい。

▶①既存の組織内の担当者個人

N2:クロアチアの食品・飲料会社(Podravka)/N3:スイスの金融サービス会社(UBS)/N11:スイスの化学会社(Clariant)

▶②既存の組織内の複数人からなるチーム

N8:フランスの自動車関連会社(OPmobility (前Plastic Omnium))/N9:米国の消費財会社(Clorox)/N12:メキシコの自動車関連会社(Metalsa)/N14:フランスの食品・飲料会社(Danone)/N15:フィンランドの海事・エネルギー技術会社(Wärtsilä)/N17:イギリスの消費財会社(Reckitt Benckiser)

▶③独立した中央集権的な組織

N1:デンマークの乳製品会社(Arla Foods)/N4:デンマークの製薬会社(LEO Pharma)/N5:オーストリアの高級品・宝飾品会社(Swarovski)/N6:フランスのオイル・ガス・化学会社(Air Liquide)/N7:スウェーデンの家電会社(Electrolux)/N10:オーストラリアのオイル・エネルギー会社(Santos)/N13:オランダの医療システム・家電会社(Philips)/N16:スペインの銀行(BBVA)/N18:米国のタイヤ・ゴム会社(Goodyear)/N19:フランスの水・廃棄物処理会社(Suez)/N20:フランスの化粧品会社(L'Oréal)

収録されたインタビューにて、各体制はメリット・デメリット、適しているイノベーションの種類が異なっていることがわかる。これらの特徴は、導入時に関係者で議論するうえでの参考となるだろう。

オープンイノベーションチームの実務

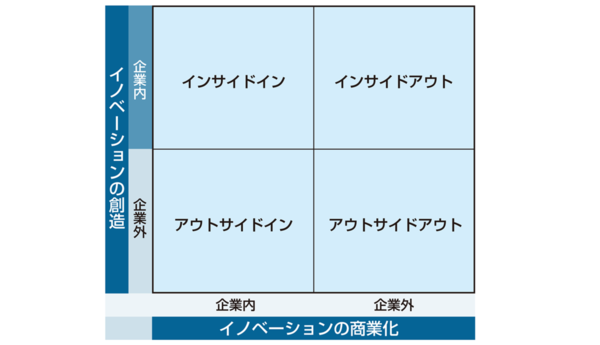

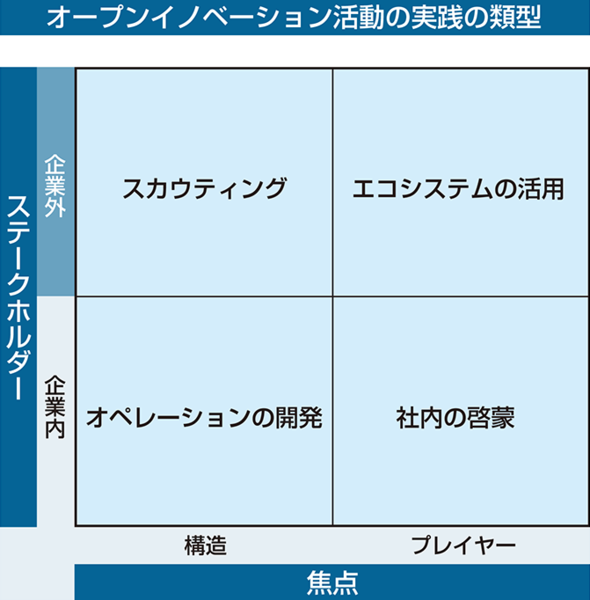

続いては、オープンイノベーションチームが行っている実務について。インタビューからは、前述の体制や所属する業界、各企業が置かれた状況によって違いが見つかった。しかしながらデータ分析に基づいて、その役割の焦点(戦略・プロセス・システムなどのハード面と人間中心のソフト面)と関与する主な関係者の種類(企業内と企業外)という2つの次元によって、4つの実践に集約されている。またオペレーションの開発が機能の導入の初期段階で、エコシステムの編成が後期段階のおける最も進んだ取り組みと考えられていることが明らかになった。

オープンイノベーション活動の実践の類型 以下より著者作成

*Dabrowska, Justyna, Joona Keränen and Anne-Laure Mention [2024], "Beyond the Buzz: Unpacking the Forms and Practices of Dedicated Open Innovation Functions," California Management Review, DOI: 10.1177/00081256241276566.

第1の「オペレーションの開発」では、オープンイノベーション活動の戦略・プロセス・ナレッジマネジメントシステムの構築に重点が置かれている。特にプロセスに関しては、Want, Find, Get, Manage Model(WFGMモデル)のような既存のフレームワークを使用しながら試行錯誤していることが明らかになった。加えてプロセス全体をサポートするツールについての言及も見られている。

続く実践は「社内の啓蒙」で、社内の関係者にオープンイノベーションの必要性と利益を説明し、考え方を浸透させることに焦点を当てている。社内ウェブサイトなど複数のコミュニケーションチャネルを通じて意識の向上を図り、業務プロセスにオープンイノベーションを組み込むための知識とスキルを身に付けさせる研修を実施している。そして実践者のコミュニティを通じて、つながりが強化されている。

第3の「スカウティング」は、多様な情報源から社外の知識・技術・ノウハウを探索・評価する実践である。これには能動的な探索だけでなく、外部の関係者に自社のニーズを認識してもらうようなマーケティング活動も含まれている。企業によっては、オープンイノベーションチームがプロトタイプの作成など本格的な機会の評価に関わったり、協業契約の方向性についてアドバイスしたりといったことも見られている。

最後の「エコシステムの編成」は、顧客やサプライヤーなどの多様なパートナーのネットワークを可視化・形成する試みで、変革的なイノベーションに取り組むためには必要不可欠と考えられている。特定分野における主要なプレイヤーのマッピングや、ネットワーキングによる相互作用の促進に加えて、エコシステム全体の方向づけなどの積極的な役割が期待されている。

「OI担当者本」の視点でも、オペレーションの開発と社内の啓蒙が準備段階や補助的なものという位置付けで、スカウティングがスキルを蓄積していくべき日々の業務の中心的な活動である。そして余裕が出てくれば、ユーザーイノベーションによる顧客の巻き込みや複数のパートナーとの協業など、エコシステム的な活動に着手することをすすめている。

オープンイノベーションチームの進化

「バズワードを越えて:オープンイノベーション機能の形態と実践を解き明かす」では、オープンイノベーション機能を担う専門組織の体制と実践の移り変わりについても、手掛かりが得られている。オープンイノベーションへのなじみが薄い組織や導入の初期段階においては、リソースが限定的な中で個別の案件への対応などを通して、自社に合った構造やメカニズムを見つけるための試行錯誤が行われる。その後に、取り組みの拡大や中央での能力の確立が目指される。

一方で成熟している組織や後期段階においては、より中央集権的な構造で運営され、徐々に分権的なアプローチに移行していく。1つはハブアンドスポーク方式で、中央のオープンイノベーション機能を維持しながら、異なる事業部門や地域で活動するサテライトチームを設立する。もう1つは考え方の完全な浸透やツール化によって必要がなくなる専門組織を解体する方向性である。

さらに、インタビューを通じて明らかにされたことがある。長い歴史に強固な文化、研究開発に強みを持つような企業は、社外の知識を活用する風土を作ることが困難である傾向にあり、より集中化されたオープンイノベーション部門を作る必要があった。これとは対照的に、サービスに重点を置く企業やリスク回避的な文化が少ない企業は、正式なオープンイノベーションチームをそれほど必要としていなかった。

本報告の専門組織の解体の話は、恐らくSwarovskiのことを指していると思われる。オープンイノベーションを担当する独立組織やチームを解体しても、個人が残っていれば、新規な手法や仲介サービスなどのトレンドをフォローしていくことは可能かもしれない。もし自社に合ったパターンの確立やテクノロジースカウティングツールの導入がうまくいくなら、このような試みもあり得るように思われる。

「OI担当者本」でもSwarovskiを例に、オープンイノベーションチームの時間的な推移について触れている。具体的には、活動を立ち上げた初期の段階では、オープンイノベーションコンテストのような広く使われる手法やよく認知されている仲介サービスを使うなどして経験値を貯めていく。並行して他社事例の収集などを通じて学習し、習熟するにつれて徐々に難易度の高いものにも挑戦していく流れである。

オープンイノベーションチームの必要性

イノベーションの創出を促進することから、オープンイノベーションの採用は多くの企業にとって必要不可欠である。そして本研究にあるように、そうそうたる海外企業はそのための専門組織を設置・運用している。コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)やアクセラレータプログラム、技術募集(オープンイノベーションコンテスト)の運営に閉じた部門ではなく、より広義のオープンイノベーション活動を実践するチームである。

果たして読者が所属する企業は、そのような位置付けの組織を持っているだろうか。新規事業開発を推進するチーム、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するチームに加えてオープンイノベーションチームを設置すれば、イノベーション活動の生産性が大きく向上することが期待できる。その立ち上げから運用までの実践的なノウハウを求める読者にとって、「OI担当者本」はよい手引きとなるだろう。

著者プロフィール

羽山 友治

スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー

2008年 チューリヒ大学 有機化学研究科 博士課程修了。複数の日系/外資系化学メーカーでの研究/製品開発に加えて、オープンイノベーション仲介業者における技術探索活動や一般消費財メーカーでのオープンイノベーション活動に従事。戦略策定者・現場担当者・仲介業者それぞれの立場からオープンイノベーション活動に携わった経験を持つ。

https://www.s-ge.com/ja/article/niyusu/openinnovationhayama2022