今回のひとこと

「IT・エレクトロニクス産業は、モビリティの価値や体験を拡張させることができるたくさんのアイデアを持っている。この連携をきっかけに、一緒に、豊かで、夢のある未来の構築を目指したい」

一般社団法人日本自動車工業会(自工会)は2024年もJapan Mobility Showを開催する。

東京モーターショーの時代から、2年に一度の開催であり、2024年は「休催年」にあたるが、昨年のJapan Mobility Showで、当時、自工会の会長を務めていたトヨタ自動車の豊田章男会長が、形を変えた毎年開催の可能性を示唆。それが現実のものになった格好だ。

会見を行った自工会の片山正則会長(いすゞ自動車 代表取締役会長)は、「今年は、ビジネスイベントとしてJapan Mobility Showを開催し、豊かな未来を一緒に創る仲間を広げたい」とし、「Japan Mobility Showの連続性を担保する狙いもある。開催の形態は、昨年のJapan Mobility Showとは違い、よりビジネスサイドに焦点を当てたものになる」と開催の狙いを説明した。

昨年、東京モーターショーからJapan Mobility Showに名称を変更したように、従来の「自動車」産業を対象にした展示会から、「モビリティ」産業をテーマにしたイベントへと進化。クルマと社会がつながるモビリティの世界を実現した展示やセッションが目白押しとなった。

片山会長は、「昨年初めて開催したJapan Mobility Showは、東京モーターショーという展示会から、多くの仲間と一緒に、幅広く未来を提示する『共創プラットフォーム』へと進化した。これは、自動車産業がモビリティ産業へと変革を進め、より多くの仲間と一緒に、移動だけではなく、社会課題の解決や新しい価値を創造し、豊かで夢のあるモビリティ社会を創りたいという想いから作り上げたものである」とコメント。実際、主催者プログラムの「Tokyo Future Tour」には、様々な産業から177社の企業が出展。体験型の展示を通じて、業界横断型のモビリティを提案してみせた。また、スタートアップ企業が出展したStartup Future Factoryでは、ビジネスマッチングのきっかけとなる案件が430件以上も創出されたという。

2024年に開催が予定されるビジネスサイドに焦点を当てたJapan Mobility Showは、こうした成果をもとに開催するものとなる。

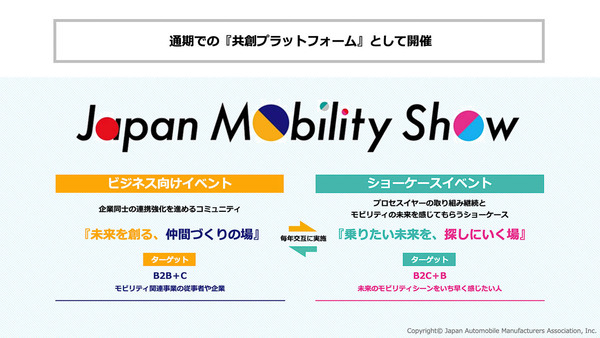

そして、会期中には、「共創プラットフォーム」のアップデートにつながる3本の柱に焦点を当て、モビリティ産業を盛り上げるという。

ひとつめは、「新しい仲間づくり」である。「一緒に未来をつくる仲間づくりの継続として、スタートアップや事業会社など、多くの仲間とともに、技術やサービスを紹介するブースの出展を予定している」という。

2つ目は、「事業共創の推進」だ。「多くのスタートアップと、事業会社とのマッチングなどを行う」とする。

そして、3つめが、「議論や提言の発信」となる。「豊かで、夢のある未来のモビリティ社会の実現に向けた情報発信を行い、目指すべきビジョンや、モビリティが抱える課題などについても、自工会から発信することになる」と述べた。

とはいえ規模は小さく、狙いも異なる

自工会では、約150社の企業が参加することを見込んでおり、スタートアップ企業からも多くの参加を期待している。昨年のJapan Mobility Showが475社の出展であったことと比較しても、規模は小さく、同時に狙いが異なるイベントであることがわかる。

「Japan Mobility Showで行ったスタートアップ企業によるピッチコンテストだけでなく、今回はリバースピッチもやりたい。自動車メーカーからの困りごとを提示し、それに対する提案を受けたい」という。また、特定テーマに対しては、討論会を実施することに盛り込むという。

このように、今年のJapan Mobility Showは、自動車メーカー各社が、新たなクルマを一堂に展示する華々しい展示会とは異なり、モビリティ産業の発展向けた共創の場、あるいはビジネスマッチングの場として活用されることになる。

「2024年は、ビジネス向けイベントとなるが、2025年は一般のお客様向けのショーケースを開催し、毎年交互に実施していく」という。

自工会の理事会で議論になっているのは、イベントの名称だ。

片山会長は、「Japan Mobility Showの名称を、そのまま利用するのかどうかを検討している段階だ」と明かす。

「昨年、東京モーターショーから名称を変更し、第1回目のJapan Mobility Showを開催した結果、大きな反響を得て、新たな展示会のイメージが完成した。だが、今年開催するJapan Mobility Showを第2回として開催した場合、同じ内容を期待されてしまう可能性がある。今回は、ビジネス向けイベントであり、2025年のショーモデルに向けた仕込みのイベントになる。連続性はあるが、表と裏の関係であり、名称だけが一人歩きし、訪れた来場者にとって、期待とは違うものになることは避けたい。企画がはっきりしたところで名称を考えるが、サブタイトルでJapan Mobility Showの名称を使う可能性がある」とする。

これまでのJapan Mobility Showとは異なり、一般来場者向けのチケット販売は予定しておらず、事前登録制になる見込みだ。また、討論会やセッションなどは、ネット配信で視聴できるという。

同じ幕張メッセではCEATECが同日程で開催される

ビジネスイベントとなった今年のJapan Mobility Showの開催期間は、2024年10月15日~18日となる。そして、毎回開催されている東京・有明の東京ビッグサイトではなく、千葉県千葉市の幕張メッセで開催することになる。

実は、この日程は、一般社団法人電子情報技術産業協会が主催するデジタルイノベーションの総合展示会「CEATEC 2024」と同じである。

つまり、Japan Mobility ShowとCEATEC 2024が、同じ場所で、同時期に開催されるということになったのだ。これまでにもCEATECには、自動車メーカーが出展したり、昨年のJapan Mobility Showには大手電機メーカーが出展したりといったように、出展者の「乗り入れ」状況はあったが、IT・エレクトロニクス産業と自動車産業の最大のイベントが、同じ日程で、同じ場所で開催するのは今回が初めてとなる。

片山会長は、「IT・エレクトロニクス産業は、モビリティの価値や体験を拡張させることができるたくさんの要素や、アイデアを持っている。この連携をきっかけに、豊かで、夢のある未来の構築を一緒に目指したい」と語る。

25周年の節目を機に、新しい共創を

今年のCEATEC 2024は、25周年の節目にあたる。

CEATEC 2024では、「経済発展と社会課題の解決を両立する『Society 5.0』の実現を目指し、あらゆる産業、業種の人と、技術や情報が集い、『共創』によって未来を描く」を掲げ、25周年の特別テーマとして、「Innovation for All」を打ち出している。

CEATECの鹿野清エグゼクティブプロデューサーは、「CEATEC 2024では、あらゆる業界のフロントランナーが集まり、あらゆる産業に必要とされるデジタルイノベーションの総合展として、次の25年につながる新たな企画を用意する」としているが、それを実現する要素のひとつが、Japan Mobility Showとの同時開催ということになる。

また、2024年6月に、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の新会長に就任した津賀一宏氏(パナソニックホールディングス会長)は、「今回の同時開催は、自工会側から、『一緒にやろう』という話があったことで実現した。CEATECにとっても、大変ありがたいことだと思っている。日本の産業界の力を発信する絶好の機会となる」と語り、2つの産業を代表する展示会の同時開催を歓迎してみせる。

実際、昨年の第1回Japan Mobility Showには、津賀会長自身も会場を訪れており、「ワクワクするクルマの展示とともに、クルマ社会の新たな変化を、モノを見て理解し、将来の姿を、夢として描くことができた」と振り返った上で、「CEATECは技術を見せる展示会であり、デジタルで社会を支える事例を紹介している。それをより大きな形で見せていくためには、Japan Mobility Showとの同時開催が適している。形があり、夢がある世界を、デジタルとどうつなぐのかという点でも、Japan Mobility ShowとCEATECの同時開催の効果が期待できる」と述べた。

長年に渡り、共創の場づくりを目指してきたCEATECにとっては、過去最大規模となる共創の環境が整うことになる。

日本の強みである自動車と、ITという新たな戦略が交差する場に

昨年のCEATEC 2023は、684社が出展した。そこにビジネスイベント型Japan Mobility Showの約150社が加わり、幕張メッセにおいて、業界の枠を超えた共創のためのイベントが開催されることになる。日本において、新たな形の共創型イベントが誕生する出来事だと捉えることができそうだ。

この連載の記事

-

第606回

ビジネス

テプラは販売減、でもチャンスはピンチの中にこそある、キングジム新社長 -

第605回

ビジネス

10周年を迎えたVAIO、この数年に直面した「負のスパイラル」とは? -

第604回

ビジネス

秋葉原の専門店からBTO業界の雄に、サードウェーブこの先の伸びしろは? -

第603回

ビジネス

日本マイクロソフトが掲げた3大目標、そして隠されたもう一つの目標とは? -

第602回

ビジネス

ボッシュに全株式売却後の日立「白くまくん」 -

第601回

ビジネス

シャープらしい経営とは何か、そしてそれは成果につながるものなのか -

第600回

ビジネス

個人主義/利益偏重の時代だから問う「正直者の人生」、日立創業者・小平浪平氏のことば -

第599回

ビジネス

リコーと東芝テックによる合弁会社“エトリア”始動、複合機市場の将来は? -

第598回

ビジネス

GPT-4超え性能を実現した国内スタートアップELYZA、投資額の多寡ではなくチャレンジする姿勢こそ大事 -

第597回

ビジネス

危機感のなさを嘆くパナソニック楠見グループCEO、典型的な大企業病なのか? -

第596回

ビジネス

孫正義が“超AI”に言及、NVIDIAやOpen AIは逃した魚、しかし「準備運動は整った」 - この連載の一覧へ