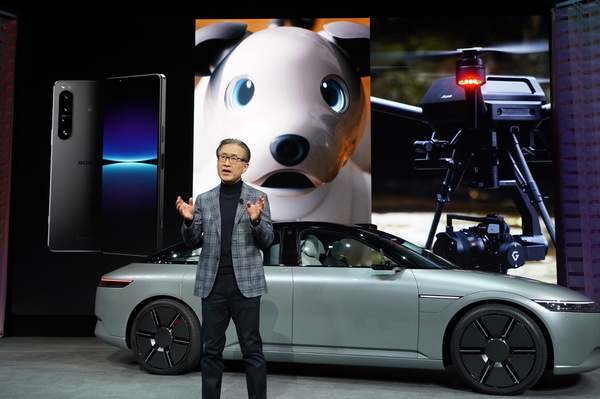

ソニー・ホンダモビリティは、2025年に発売するEVのブランドを「AFEELA」にすると発表。同時にプロトタイプをCES 2023の会場で発表した。

記者会見では、クアルコムのクリスチアーノ・アモンCEOがサプライズで登場。クアルコムのクルマ向けプラットフォームをAFEELAで採用すると明らかにされた。

現地で取材をしていて、クリスチアーノ・アモンCEOの登壇はまさに「サプライズ」であったのだが、「ソニー・ホンダがクアルコムを使う」というのは想定の範囲であり、どこかのタイミングで明らかにされるのだろう、というなんとなくの予想はできていた。

AFEELAにSnapdragonを選んだ理由は低消費電力化のため

そもそも、ソニーはスマートフォン「Xperia」シリーズでクアルコムのチップである「Snapdragon」を採用し続けている。さらに犬型ロボット「aibo」や、ドローン「Airpeak S1」もクアルコム製品で動いている。CESでのソニー記者会見では、これまでのソニーとクアルコムの仲の良い関係性が強調されていた。

現在、クアルコムはスマートフォン向けチップであるSnapdragonを、クルマやXRなど様々な分野に横展開を広げている。

一方、ソニーは2020年に吉田憲一郎社長が「これまでのメガトレンドはモバイルであったが、これからモビリティだ」と語り、Xperiaを代表とする「モバイル」から、クルマの世界である「モビリティ」に舵を切ると宣言した。

つまり、クアルコムとソニーは同じ方向を向きつつあったのだ。

実際に、クルマ作りをしていく上で、ソニーとクアルコムの相性は良さそうだ。

ソニー・ホンダモビリティの川西泉社長兼COOは「クアルコムとは、モバイルからの長い付き合いでもあるし、色々話していくと、我々と考え方が近いところはあるな、と感じる」と語る。

川西社長によれば、モバイルとモビリティは同じ課題を抱えながら進化してきたというのだ。

「スマートフォン向けのSoCはパフォーマンスの追求だけでなく消費電力の問題もずっとつきまとってきた。いま、EVも同じ問題を抱えている。我々のクルマもそうだが、ディスプレイが増え、どんどん消費電力が増えている。まさにモバイルと同じであり、その点においてはクアルコムの技術的な優位性は大きいのではないか」と見ているのだ。

確かに、クアルコムのSnapdragonは高性能でありながら、通信をしつつ低消費電力ということが評価されてきた。スマートフォンもバッテリーの大型化が難しく、SoCがいかに低消費電力で駆動するかを競ってきた。

EVも、バッテリーの大容量化というのはそう簡単ではない。そこで求められるのはいかに低い消費電力で稼働できるかに尽きる。走行に必要な電力は簡単に省電力化できないが、インフォテイメントなどの部分での省電力化にはSnapdragonが貢献できる可能性が極めて高いのだ。

この連載の記事

-

第215回

トピックス

クアルコム、経済圏拡大に“邪魔者” アームとの対立深まる -

第214回

トピックス

ドコモよりauとソフトバンクの体感品質が上がっている事実 -

第213回

トピックス

総務省がソフトバンクを刺しに来た? もう割引規制なんて撤廃すべきだ -

第212回

トピックス

「折りたたみスマホ」いまだに低調 欲しいと思える「何か」が足りない -

第211回

トピックス

KDDIローソン、狙いは“学生” 「無料ギガ」と「吊るし」でアピール -

第210回

iPhone

アップル「iPhone 16」シリーズ、オススメはこの2つ -

第209回

トピックス

スマホがどこでも買える今、ソフトバンクの“英断”は理にかなっている -

第208回

トピックス

通信品質の低下が指摘されるドコモ、大規模イベントで驚きの対策 -

第207回

トピックス

楽天モバイル好調のワケ 「三木谷キャンペーン」が金脈に -

第206回

トピックス

NTTドコモ「dアカウント」一から作り直した方がいいのでは -

第205回

トピックス

ドコモ「dアニメストア」は動画サービスの“勝ち組”になった - この連載の一覧へ