新宿駅前を歩く巨大猫はこうして作られた。PLATEAUテーマのライトニングトーク開催

「3D都市モデル PLATEAU LT 02」レポート

1 2

PLATEAU×三次元測位の新たな活用アイデア

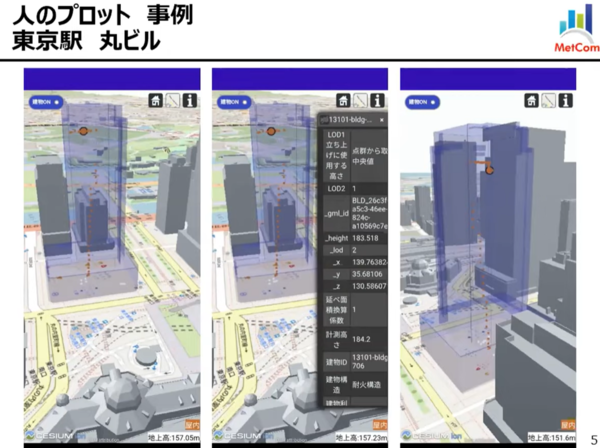

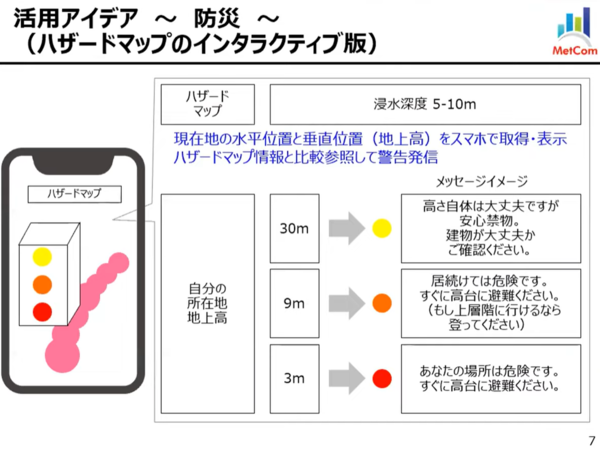

MetCom株式会社の荒木 勤氏は、同社が開発する三次元測位システムを用いたPLATEAUの新しい活用法として、PLATEAUの描く三次元空間内の実在の人や物のプロット、測位の枠組みとしての活用、災害時のライブ活用を提案した。

人のプロットの事例として、東京駅の丸ビルや築地聖路加ガーデンタワー内で建物を透過表示し、人の動きを可視化するデモを紹介。

防災の活用アイデアとしては、ハザードマップ情報と自分の現在地の地上高を照らし合わせて警報を発信する、といった使い方が可能だ。

XR技術を使った市民参加型ワークショップの開発

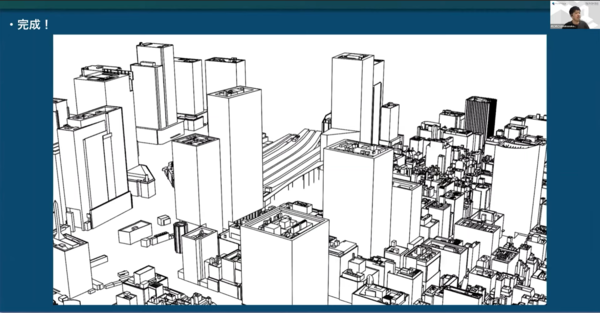

東京都立大学 饗庭研究室でまちづくりの研究に取り組むkoji_ishihara氏は、八王子市内の都市計画の市民参加型ワークショップに向けて、株式会社ホロラボと共同開発しているPLATEAUを使った市民参加ツールを紹介。

PLATEAUのデータに八王子市の行政データを重ねて可視化したり、VRゴーグルでバーチャル街歩きを体験することで、より多くの参加者からの有用な提案が集められそうだ。

アートやエンタメ、防災など活用アイデアやテクニックを紹介

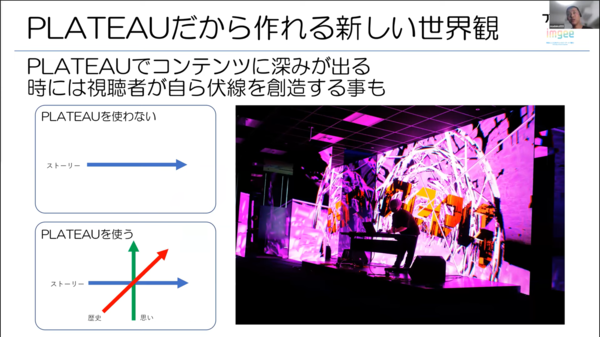

imgee株式会社の代表取締役社長の河野 円(madoka55537)氏は、PLATEAUを使ったコンテンツを「プラコン」と名付けて、その制作のおもしろさを紹介。さまざまな情報が読み取れることから、作品にPLATEAUを取り入れることで視聴者が伏線を楽しめるなど、映像コンテンツに深みが出るという

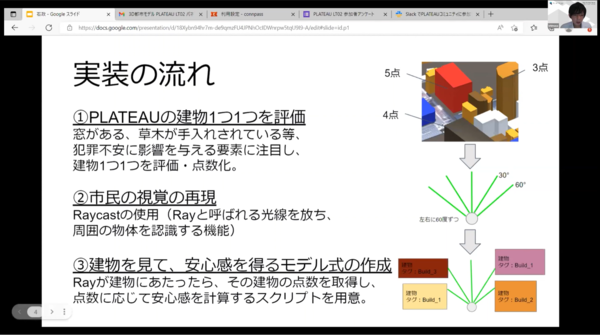

石政 龍矢氏は、「PLATEAUと市民心理 -PLATEAUの犯罪不安への応用-」と題し、建物が市民の犯罪不安に及ぼす影響を分析するためのシミュレーションを紹介。あらゆる市民心理を仮想空間でシミュレーションすることで、より満足度の高いスマートな都市計画ができそうだ

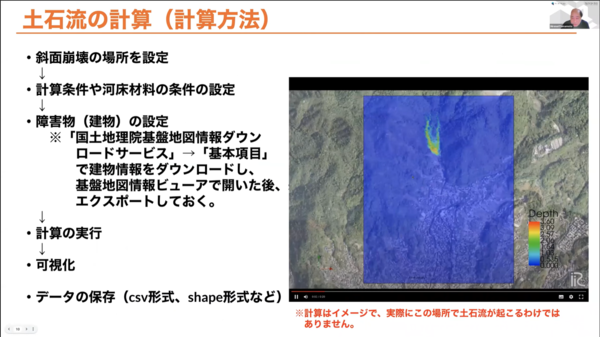

復建調査設計株式会社の山本 裕規(HironoriYamamoto)氏は、2021年7月に開催されたPLATEAU Hack Challenge 2021で審査員特別賞(演技賞)を受賞した次世代防災無線デバイス「NIGERUN」で使用した、iRIC Softwareによる土石流の計算方法とUnityによる可視化手法について説明

各発表者のプレゼン資料は、Connpassの本イベント募集ページのフィードから確認もできるので気になるものがあればチェックしてほしい。

2020年末からスタートしたProject PLATEAU。ハッカソンやアイデアソン、ライトニングトークなどのイベントを通じて、ノウハウを共有し合うコミュニティが形成され、作品の質の向上や活用の幅の広がりを見せている。

9月以降も福岡、呉、仙台でハッカソンを開催するほか、2023年1月20日にはスタートアップ向けのピッチイベント「PLATEAU STARTUP Pitch」が予定されている。これらイベントの集大成として、アプリコンテスト「PLATEAU AWARD 2022」を開催。11月30日までエントリーを募集している(詳しくはPLATEAU NEXTのサイトを参照)。

なお、次回のライトニングトークイベント「PLATEAU LT 03」は、10月下旬に開催される予定だ(参加申込はこちら)。

1 2