最新パーツ性能チェック 第287回

クリエイティブ系ソフトで「Ryzen Threadripper 3990X」の64コア/128スレッドをフルに使えるか検証

2020年03月18日 11時00分更新

Ryzen Threadripper 3990Xのパワーはクリエイティブ系処理にどう効くか?

CPUの技術開発の歴史における名場面を語ってくれと言われたとき、貴方はどの時代を熱く語るだろうか? ある人はK5やPentiumあたりの自作PC黎明期の話かもしれないし、Celeon 300AMHzやAthlonでOCを楽しんでいた話も面白いし、1GHzの大台を突破するあたりのAMD対インテルの開発競争話も捨てがたい。しかし、2017年から現在に続く、AMDの“Zen”がもたらしたデスクトップ向けCPUの強烈な進化話も、名場面として今後語り継がれることは間違いない。

AMDがもたらしたデスクトップ向けCPUの変革の中で、最も強烈な製品といえば、64コア(C)/128スレッド(T)という破格の規模を誇る「Ryzen Threadripper 3990X」だろう。2019年8月(=第2世代EPYCの登場)まで、この規模のCPUをシングルソケットでまかなえるCPUは存在しなかったし、同規模のコアを準備しようと思ったら、数百万のレベルの出費が必要だった。Ryzen Threadripper 3990Xも決して安いとは言えない(税込50万円弱)CPUだが、CPUの並列度が何より必要なユーザーにとっては、革新的なCPUであることは間違いない。

Ryzen Threadripper 3990XはCINEBENCHのような並列性の高い処理においてはRyzen Threadripper 3970Xを大きく上回ることができる。しかし、その一方で「Media Encoder 2020」のようなエンコード系処理については、3970Xと大差ない、ということはファーストレビュー時に語った。

Windows環境では1プロセスあたり64スレッドまでしか使えないという“プロセッサーグループの壁”に阻まれることもあるし、さらに言えば64スレッド(以上)に処理を分割して効率を上げられるか、という技術的側面も立ち塞がるため、Ryzen Threadripper 3990Xは「誰が使っても最強最速のメニーコアCPU」とは言えない。

そこで本稿では、Ryzen Threadripper 3990Xのファーストレビューでは触れられなかったベンチマークを中心に、Ryzen Threadripper 3990Xの実用性についてさらに考察してみたい。

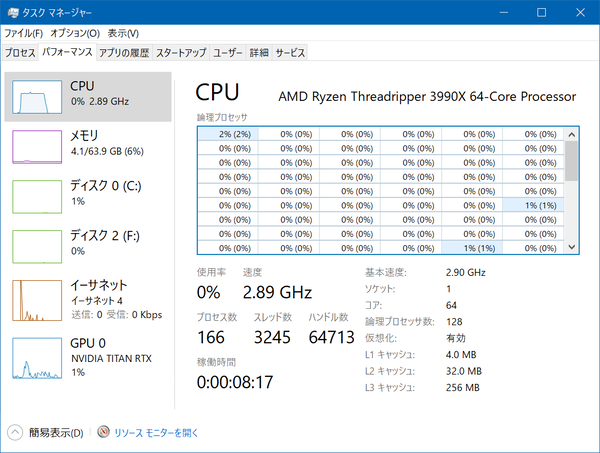

前置きはこの辺にして、早速ベンチマーク結果の吟味へ入りたい。だがその前に検証環境を再掲しておこう。ファーストレビュー時の環境と全く同じだ。ビデオカード(TITAN RTX)のドライバーは“Studioドライバー”を使用している。Ryzen Threadripper 3990Xは定格運用時のほかに、BIOSでPBO(Precision Boost Overdrive)を有効化にした“軽めのOC状態”、ならびにSMTを無効化し64C/64Tで運用した状態(=論理コア数は3970Xと同じ)の性能もチェックした。

| 【検証環境】 | |

|---|---|

| CPU | AMD Ryzen Threadripper 3990X (64C/128T、最大4.2GHz) AMD Ryzen Threadripper 3970X (ES版、32C/64T、最大4.5GHz) |

| マザーボード | ASRock TRX40 Taichi (BIOS P1.30) |

| メモリー | G.Skill F4-3200C16D-32GTZRX×2 (DDR4-3200、16GB×4) |

| グラフィック | NVIDIA TITAN RTX |

| ストレージ | GIGABYTE GP-ASM2NE6200TTTD×3 (NVMe M.2 SSD、2TB) |

| 電源ユニット | Super Flower Leadex Platinum 2000W (2000W、80Plus Platinum) |

| CPUクーラー | CRYORIG A80 (簡易水冷、280mmラジエーター) |

| OS | Windows10 Pro 64bit版 (November 2019 Update) |

CG系アプリなら128コアフル活用できるは誤り

前回のレビューで最も印象的だったのは、CGレンダリングの処理性能の高さだ。Windows 10では、1スレッドあたり最大64スレッドまでしか使えないという「プロセッサーグループ」という機能がある。無制限にマルチスレッド化することによるオーバーヘッドの増大を防ぐ機能ともいえるが、「CINEBENCH R20(CINEMA 4D)」を初めとするCG系アプリでは、このプロセッサーグループの壁を越えて128スレッドをフル活用できるアプリが多い。

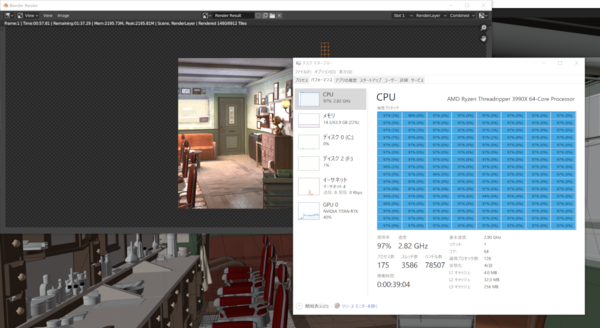

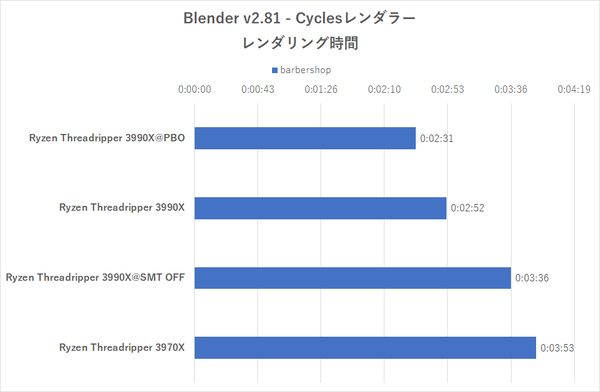

そこで手始めとして、「Blender」によるCPUレンダリングの速度を検証してみよう。検証に使ったシーンは「berbarshop_interior_cpu」であり、1フレームのみをレンダリングする時間を計測する。

CINEBENCH R20だと、Ryzen Threadripper 3970Xの40%程度上のスコアーを3990Xがマークしているが、Blenderにおいては約30%程度時間が短縮されているので、ほぼ同傾向といえるだろう。PBOを有効にすると定格時よりも処理時間は20秒程度短縮されるが、アニメーションとして連続でレンダリング処理をかけた場合はPBOの効きが悪くなる(CPU温度の上昇や消費電力の制限に引っかかる)ため、差が縮まることが推測できる。Ryzen Threadripper 3990Xをしっかり冷やせる本格水冷用の水枕などを準備しない限り、PBOやOC状態での運用は厳しい。

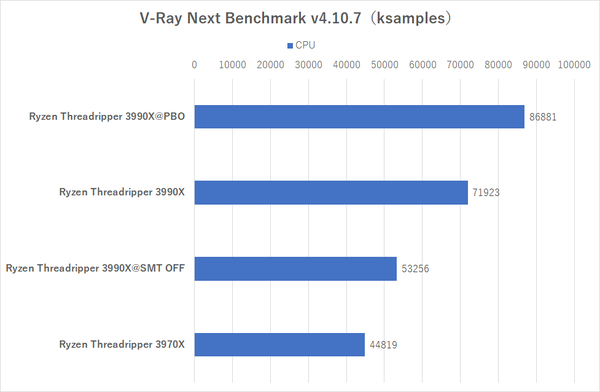

続いてはレンダラー「V-Ray」をベースにした「V-Ray Next Benchmark」でも試してみよう。CPUのみを使いレンダリングした時の結果(単位はキロサンプル=ksamples)を比較する。

V-Ray Next Benchmarkの結果は大きいほど高速に処理できるという意味になるため、Blenderのグラフとは逆の意味になる。着順としてはBlenderや前回レビュー時のCINEBENCH R20とほぼ同じ傾向にある。ただRyzen Threadripper 3970Xを1とした時の3990Xの結果は約1.6。「スレッド数2倍だから結果が2倍」とならないのは、TDPを280Wに据え置いた故にクロックが抑えられているためだと考えられる。

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ