スポーツテックがアツい――米国と日本が展開するグローバルスポーツベンチャープログラム「SPORTS TECH TOKYO」がデモディを開催

スポーツとテクノロジーの両方の要素を備えるスタートアップ向けプログラム「SPORTS TECH TOKYO(スポーツテック東京)」が8月20日、米サンフランシスコのOracle Parkで「World Demo Day」を開催した。4月に選出されたファイナリスト12社がこれまで事業開発に取り組んだ結果を披露するもので、うち8社が何らかの形で提携や試験導入が決定したことを発表した。

電通、そして米国を本拠地とするベンチャーキャピタルであるScrum Venturesが2018年秋に正式発表したプログラムSPORTS TECH TOKYO(スポーツテック東京)が、立ち上がりから1年未満で重要な「マイルストーン」を迎えた――プログラムを運営するスクラムベンチャーズのMichael Proman氏は述べる。会場となったのはOracle Park――少し前までAT&T Parkと呼ばれていた球場で、MLBのサンフランシスコ・ジャイアンツのホームだ。会場には、多数のメンター、スタートアップ、ベンチャーキャピタル、スポンサー企業など約450人が集まった。

日本は2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックなど巨大スポーツイベントが控えている。日本で盛り上がりつつあるスポーツへの機運を利用して、スポーツ向けの技術スタートアップを選んでメンタリングを行なったり、提携などのビジネス機会の支援を、というのがこのSPORTS TECH TOKYO(スポーツテック東京)だ。だがプログラムは2020年の後、スポーツを超えた領域を見ており、それが「ゴール」ではなく「マイルストーン」というProman氏の言葉の意味するところだ。

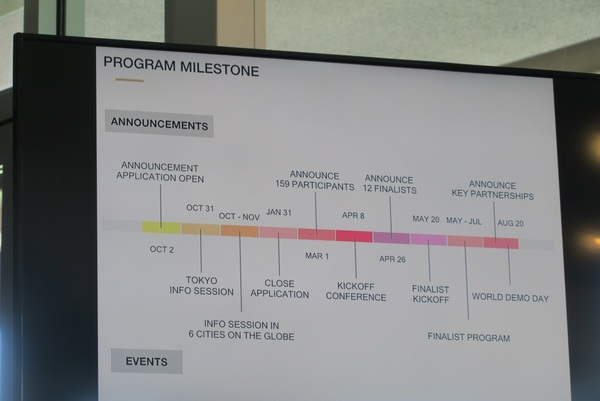

2018年秋の立ち上げからすぐにスタートアップ募集を開始した。テーマは、スポーツをする、スポーツをみる、支えるで、具体的には「ファンエンゲージメント」、「スタジアム体験」、「アスリートのパフォーマンス」の3カテゴリ・13サブカテゴリを枠組みとした。その結果、33カ国・300社以上の応募があり、第一段階として159社のスタートアップを選んだ。そして2019年4月末にはファイナリストとして12社を選出。12社はその後4ヵ月間、「事業開発ラウンド」としてマッチングやメンタリングを行い、今回のWorld Damo Dayを迎えた。また、企業パートナーも伊藤忠(プラチナパートナー)を筆頭に、ソフトバンク、ソニー・ミュージックエンターテインメント、日本マイクロソフト、CBCの4社がゴールドパートナーに名を連ねている。

12社の3カテゴリ別の内訳はファンエンゲージが6社、スタジアム体験とアスリートのパフォーマンスがそれぞれ3社となっている。地理的にも分散しており、米国6社、英国、フィンランド、スペイン、イスラエル、インド、日本がそれぞれ1社ずつだ。スタートアップのステージも様々で、プロトタイプ段階のところもあれば、製品化して顧客を持つスタートアップも混ざっている。多様なスタートアップをスポーツテック業界に明るい100人以上のメンターが支えた。

12社のプロフィールは別の記事を参考いただくとして、このうち8社が提携や試験導入が決定、あるいは検討中という。このような高速展開が可能になったのは、SPORTS TECH TOKYOがメンターとスタートアップとの間を双方向でつなぐ役割を果たしつつ、「屋台骨」としての100人以上のメンターの存在があったから、とProman氏はいう。「素晴らしいスタートアップとプログラム、これが成功のレシピだ」 。

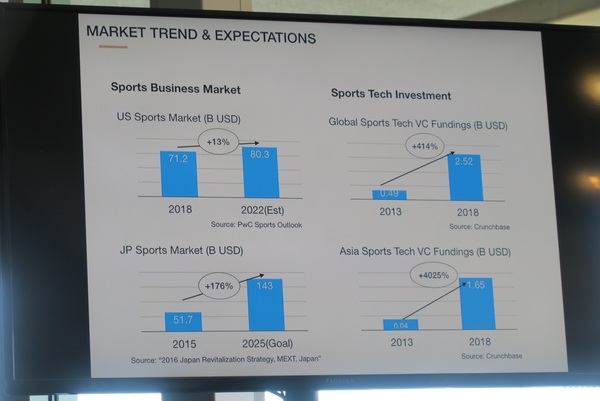

Proman氏はScrum Venturesに所属するが、その前まではThe Coca-Colaでスポーツ事業を担当したり、NBAでビジネス開発を担当するなどスポーツ業界をよく知る人物だ。Proman氏によるとスポーツ市場の規模は米国で今後5年で13%増加することが予想されているというが、日本はそれをさらに上回る――文部科学省では、2015年から2025年の間176%の増加を予想しているのだ。これを狙って投資も活発になりそうだ。世界ベースで見てもスポーツテックのベンチャー投資総額は2013年の4億9000万ドルから2018年には25億2000万ドルと4倍以上の成長をしており、アジアになるとその成長率は10倍の40倍となる。金額としては、2013年の4000万ドルから2018年は16億5000万ドルに到達した。

12社が順調に事業開発を進めることができたのはこのようなトレンドも後押ししているが、電通とScrum Venturesの役割分担もうまくいっているようだ。シリコンバレーで展開するScrum Venturesの創業者でゼネラルパートナーを務める宮田拓弥氏は、「日本のスポーツはまだ根性に頼るところが大きく、米国はテクノロジーと対極的。だがこのアンバランスな状態はチャンスでもある。スポーツでネットワークを持つ電通と手を組むことが重要」と述べる。

実際、12社の1社であるフィンランドのOmegawaveは、電通のネットワークを活かして数週間で日本トライアスロン連盟など複数の日本のスポーツチームに試験導入が決定したという。同社のCEO、Gerard Bruen氏は「電通のおかげで、正しいキーパーソンとすぐに話をすることができた」と述べる。プログラムのメリットを十分に感じているようだ。

今後については、今回構築したコミュニティーを「様々な形に拡大していきたい」と電通のCDC Future Business Tech Team部長 事業開発ディレクターの中嶋文彦氏はいう。2020年東京オリンピック・パラリンピックの先を見据えている点を強調しながら、「スポーツテックは、ファンとのエンゲージを高めるなどライブエンターテイメント性が強い。これから先、さらに拡大するビジネスであり、我々電通としても積極的に取り組みたい」と意義を語った。