失われた読書体験を取り戻せ!「全巻一冊 北斗の拳」の挑戦

紙の本は電子書籍に置き換わっていない

そうしてミーティングやヒアリングを重ねる中で気づいたのは、電子書籍、そして紙の本、それぞれに問題がある点だ。たとえば電子書籍では所有欲が満たせず、貸し借りもできない。長く画面を見ていると疲れてしまう。また、片ページずつ表示することが多いため、特にマンガの見開き表現が本来狙っていた効果の通りに見られない。単純に迫力がなくなってしまうのだ。逆に、紙の本は何十冊とそろえていくと置き場所に困ってしまう。

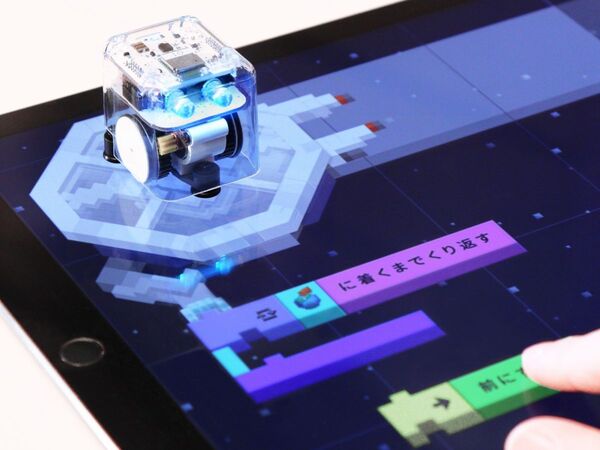

「ガラケーはスマホに置き換わったが、紙の本は電子書籍には置き換わっていない。それは大きくジャンプしすぎたのかもしれない。もっと違う進化の方向があったのでは、と仮説を立ててみた。そこで、現状のタブレットと紙の本の距離感の中で、より本に近い位置にある新しい形を追及した」(小西氏)

だから、『全巻一冊』はコミックスと同じく、見開きで表示する。画面の切り替えも2ページ同時だ。さらに多くの部分にこだわった。それは紙の本のように読めることの追求だ。

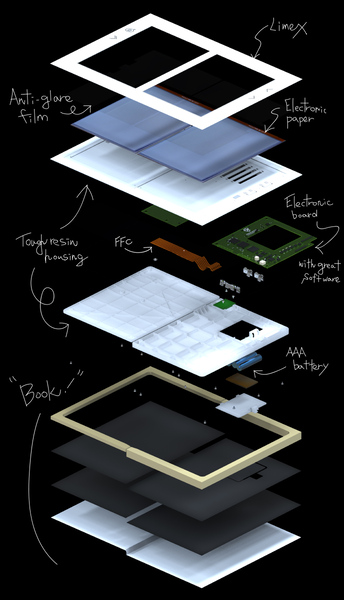

たとえば、『全巻一冊』では背表紙の反対面に当たる小口やディスプレー周りに、あえて紙を採用している。これも多くの製紙メーカーに断られながらの挑戦だった。CEATECで展示を行なった最新版は石灰石を混ぜたライメックス(LIMEX)という新しい紙を採用することで、紙の質感と強度、耐久性を実現している。

また、電子ペーパーの表示品質にもこだわった。最も反射の少ないフィルムを探し出し、反射を徹底的に抑えた。さらに電子ペーパー表示品質とスピードという、相反する部分にもこだわり、性能を追い込んでいった。ソフトウェアを担当者する山田氏は語る。

「そもそも試作の段階では画面の切り替えにも数秒かかり、電池も3分ぐらいしか持たなかった。さらに、1つのコントローラーで2つの画面(電子ペーパー)を制御している仕組みがそもそもこれまでなかった。できるかどうかもわからないまま、既存の電子書籍端末の表示速度を目標としてひたすら開発を続けた」(山田氏)

その結果、既存の電子書籍端末と比べても早く、そしてゴーストやにじみなどのないクリアな画面表現を実現する電子ペーパーの制御パラメータが完成した。それは同じ300dpi、16階調で表現する既存の電子書籍端末と比べても、明らかににじみが少なく、クリアだった。

これらはすべてエンジニアがEPDC(Electrophoretic Display Controller、電子ペーパーの表示を決めるマイクロカプセル内に収められた白と黒の電気泳動素子の調整)の制御パラメータ調整をはじめ、各種表示品質のチューニングを追求していった結果だという。これにはディスプレーの供給元であるE-Ink社からも驚かれ、今後パートナーとして一緒にビジネスを展開する話にもつながっているという。

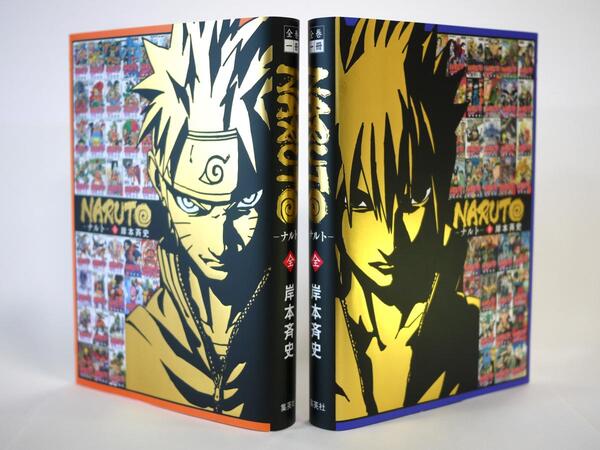

「北斗の拳」全巻収録そしてKickstarterへ

「電子本」である以上、ハードウェアの開発と同時進行で掲載するコンテンツが必要となる。とはいえ、各種大手メーカーをターゲットにした受託開発を中心に行なっていた同社には出版社のつながりはない。そこでオープンイノベーションを担うプラットホームを手掛けるパートナー企業のCrewwを介してつながりをもった。紹介してもらったなかの一社が、『北斗の拳』や『シティーハンター』などの往年の人気マンガのライセンスを管理しているノース・スターズ・ピクチャーズだ。

小西氏が試作機を見せたところ、反応は非常に良いものだった。打ち合わせの当日、偶然にも社長であり、『北斗の拳』連載時の週刊少年ジャンプの編集長であった堀江信彦氏の目にも止まり、「これはありだな」という一言をいただいたという。それをきっかけに社内のキーマンすべてに一気に試作端末を見せることができ、作者や原作者に許諾を取りながら『北斗の拳』全巻を掲載する方向で話は進んでいった。それが2017年6月。すでにマンガ用の電子本を開発すると決めてから約7ヵ月がたっていた。

そして、いよいよ販売準備へとフェーズは移行。選んだのはTokyo版として日本ローンチとなったクラウドファンディングの代名詞とも言えるKickstarterだ。ゴールとして設定した額は300万円。日本語版と英語版をそれぞれ用意した。現在まだプロジェクト中ではあるが、すでに2000万円の出資が集まっている。

受託企業の挑戦がベンチャーと同様だった理由

最初の一歩を踏み出したプログレス・テクノロジーズの新規事業。しかし、開発受託などで培った高い技術と資金力をもってしても、新規でのハードウェア事業は難しい。

同社は創業時から自社ハードを手がけることを目標にしてきたが、実際にスタートできたのは創業から10年目。それまで重電、精密機械関連、航空宇宙関連、自動車を含む輸送機器関連、医療機器、など堅く重い業界を中心に技術を磨いてきたという。それは技術者の派遣であったり、純粋な受託、さらにはそれらを発展させたデータ解析によってコストを削減するような開発サポート・コンサルティングだ。

「先端領域を中心に自社でしかできないレベルの高い技術者を育てていった。一方、自社で新規の開発案件を行なうには、数百万円レベルの利益ではできない。そこで、徹底して大手企業の御用聞きとして10年やってきた。その根幹をもとにさらなる展開を行っていく」(小西氏)

満を持してスタートした自社開発。しかし、試作品づくりや部品の調達など、問題は山積していた。たとえば部品。大手なら万単位で注文するが、ベンチャーだと多くても数百単位。当然だが、部品メーカーからはなかなかいい対応をしてもらえない。小西氏はひとつひとつ、説得するところから始めていったと語る。

「商売じゃなくて夢を応援してほしいと言い続けていると、だんだん応援してくれる人も増えてくる。じゃあこれ使えとか、あれ使いなよとか、提案をしてくれる。そんな話が徐々に増えていく。みんな味方になってくれて、ここまでたどり着いた」

高度ではあるが、技術以外は何も持っていない状態からの挑戦。頼れるものは、すでにあるエコシステムだった。試作の段階では東京近郊に昔からある町工場、そしてテスト販売ならクラウドファンディングなど、このほかにもさまざまな仕組みがすでに日本にはそろっていると小西氏は語る。あとはこの結果を持ってさらに高レベルな試作品が作れる工場にお願いもできる。そうして試作を重ねられる環境にあるのは大きなメリットだ。