「学歴見なくなってる」タブーだらけの新卒採用サービス『Offer Box』人気の背景

就活の問題は学生と企業が会い過ぎていることにある

文部科学省のデータによると、2015年の大学卒業者は56万4035人、大学院の修士課程卒業者は7万1301人、博士課程卒業者は1万5684人となっており、合計で約65万人。そのうち、卒業時の未内定者が14万人、20万人が短期間で離職しているという。全国の求人数は70万件以上あり、椅子取りゲームだとするとすでに全員分の椅子はある状態だ。

「それでも自分の番号が書いてある椅子が見つからない、というのが現在の(新卒)就職活動のイメージ」だと述べるのは、株式会社i-plug(アイプラグ)の代表取締役・中野智哉氏だ。採用市場で、オファー型の逆求人型就活サイト『Offer Box』を手掛けており、現在5期目を迎えている。

新卒採用における独特な生態系を生み出すベンチャーである同社に、そのサービスの在り方について聞いてみた。

株式会社i-plug 代表取締役 中野智哉氏

採用効率が段違い リピート率85%支持の背景

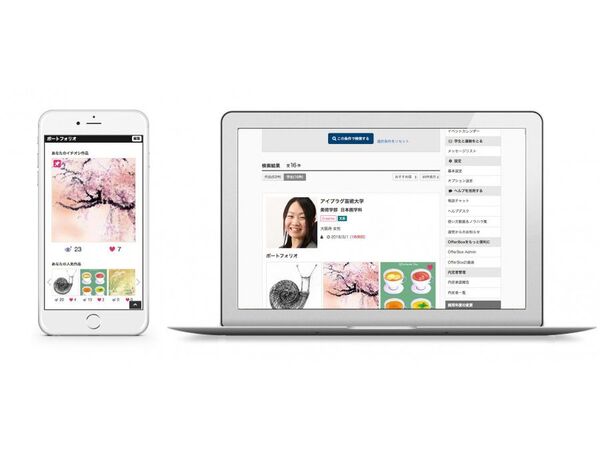

『Offer Box』は、いわゆるダイレクトリクルーティングのサービス。学生のプロフィールを掲載し、それを読んだ企業側がオファーするというスタイルだ。学生はもちろん無料で利用できる。企業側が1人を採用したら、30万円の成功報酬を支払うビジネスモデルだ。

最大の特徴は、学生が記載するプロフィールの量が非常に多いこと。任意ではあるが、キャッチコピーや幼いころのエピソードをはじめ、大学名、学部、クラブ活動なども記載。適性検査を受けているならその情報も入れる。就活用の写真だけでなく、SNSに載せるような日常の写真も多数掲載されている。

4年で累計10万人が利用し、昨年の新卒採用学生での登録率は10%を突破した。2017年は7万人以上が利用する見込みで、登録企業は2300社を超えている。

また導入後の実績も同サービスの特徴だ。全国の新卒採用の1割を超えた背景には、採用の多様化がある。試用導入から3年目ともなると、入社したスタッフの評価が見えてその効果を実感する企業が多いという。リピート率は高く、85%となっている。

「顧客ニーズとしては、待っていても来ない学生にアプローチできるというのが大きい。『Offer Box』からの採用者は35%が大手企業に入っているが、特定の企業ジャンルが固まっているわけではない。とくに大手の場合、事業を多様化しなければならないときに、いざ新規事業に取り組める人材を獲得できていないケースが多い。そういう逸材は、エントリーで待っていても採用できないもの。オファーを送って別の選考フローにすることで、効果が出てくる」(中野氏)

さらに、実際にサービスを利用する企業の採用担当者にもメリットがあるという。

「会っている数が少ないので、採用効率が段違いとなる。人事が積極的に動くことで採用したい人を自分たちでコントロールできるし、会う数が減ることで工数が下がるうえに個別のケアも手厚くなる。弊社でもひとり採用するのに平均20人くらいにしか送らない。説明会も一切行っていない」

相当にマニアックな人材採用サービス

サービス開始からまもなく5期目に突入するが、同様のサービスの多くは残っていない。コピーのようなサービスもあったようだが、『Offer Box』は最終的にユーザーから支持されている。

「(人材採用サービスとしては)相当マニアックな状態。こんなに学生さんにプロフィールを書かせるというのは、人材業界的にはタブー。簡単登録のほうがユーザーは増え、リストとして企業に販売しやすくなる。当時、同様にスタートした人材系サービスは、Facebook連動で1分登録といったものが当たり前だった。一方で『Offer Box』のプロフィールは、がっつり書くと1時間半くらいかかる」(中野氏)

だがそもそもプロフィールを充実させるという施策は、学生と企業両方からの要望だった。『Offer Box』事業を始める際に創業メンバーで話し合い、机上の空論で動くのはやめようという取り決めをしていた。

i-plugは、2012年に大阪で創業されたスタートアップ。代表を務める中野氏のほか、取締役を務める山田正洋氏、田中伸明氏というグロービス経営大学院で知り合った3名で創業した。中野氏はインテリジェンス出身の人材畑、山田氏は三菱電機のエンジニア、田中氏はグロービス法人営業部門で教育畑と、それぞれバックボーンが異なっている。

「当時注目していたのは、プラットフォーム戦略。世の中に大きな影響を与えるビジネスモデルで、非効率を直して社会価値を創造することを考え、いろいろチャレンジした」(中野氏)

3人が最初に始めたのは、起業のための勉強会だった。ベンチャーシーンが再び盛り上がり始めた2011年ごろ、東京のようにイベントも多くなかったため、MBA(経営学修士)取得を意識した関西圏の上位大学学生にボランティアで知識を共有した。

そこでは、日本版の『Kickstarter』を作りクラウドファンディングで国内の起業家を応援しようといったものや、『Snapchat』のような一定時間が過ぎたら情報が全部消えるような学生向けのチャットSNSを試みたが、いずれも反響は薄かった。

集まっていた学生の成長をより加速させたいという思いからのSNS『ビビカレ』の開発にも着手するが、展望は開けない。リリース前のビジネスプランコンテストでファイナリストに残ったこともあったが、「どう考えてもお金が持たないことがわかっていた。当時はちょうど収益源と想定していた広告でのクリック単価がどんどん下がって……」(中野氏)

結局学生向けSNSビジネスも立ち上がらず、会社設立当初は『新卒人材紹介事業』を展開するつもりで準備が進んでいた。そんなあるとき、中野氏は大阪のあるスタートアップイベントに顔を出す。ピッチをする各企業を見て、「ビジネスモデルにキラキラ感があるなぁ」と感心したが、それぞれが個性を積極的に表すピッチを眺めているうちに、天啓のように閃いたのが『Offer Box』のビジネスモデルだった。

中野氏は、会場でそのまま運営者に次のピッチイベントに登壇をさせてくれ、と直談判。すぐに事業計画書を作成し、ビジネスモデルを詰めた。当時はリーンスタートアップやピボットといった言葉は浸透もしていない時期。「山田が三菱電機の退職交渉をしていて、正式に初出社したのは2012年7月3日。『新卒人材紹介事業』開始20日後に、『Offer Box』に事業モデルを変えると伝えた」

この転機で生きたのが、もともと接点があった学生コミュニティだった。