都市計画や不動産実務の現場を見据えたプロダクトが続々 PLATEAUから生まれた新たなビジネスアイデアを披露

「PLATEAU STARTUP Pitch 03」レポート

提供: PLATEAU/国土交通省

この記事は、国土交通省が進める「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション」についてのウェブサイト「Project PLATEAU by MLIT」に掲載されている記事の転載です。

国土交通省は、2025年2月28日に開催された展示・ビジネスカンファレンスイベント「JID 2025 by ASCII STARTUP」にて、「PLATEAU STARTUP Pitch 03」を実施。3D都市モデルをビジネスに活用する企業やスタートアップが登壇しピッチを繰り広げた。

ピッチに登壇したのは、株式会社大林組 上田博嗣氏、峰設計株式会社 崔峰云氏、アダワープジャパン株式会社 安谷屋樹氏、株式会社くわや 桑原遼介氏、株式会社シナスタジア 宇野修太郎氏、株式会社ユーカリヤ 山本義孝氏の6名だ。

また、講評者として株式会社ANOBAKA 代表取締役社長/パートナー 長野泰和氏、株式会社デジタルベースキャピタル 代表パートナー 桜井駿氏、三菱地所株式会社 新事業創造部主事 橋本裕太氏、国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 企画専門官 十川優香氏が参加した。司会は、ビジネスタレント協会 代表 田原彩香氏が務めた。

ピッチの前には、国土交通省の十川氏がPLATEAUの概要について説明した。

Project PLATEAUは、国土交通省が地方公共団体や民間企業、地域コミュニティ等と連携して進めている3D都市モデルのオープンデータ化プロジェクトだ。2020年から開始され、3D都市モデルのデータ整備・更新や活用事例の開発を行っている。最近では、空間IDや不動産ID、BIM(Building Information Modeling)との連携を図り、最新技術を駆使して多様なユースケースを開発している。また、マッチングイベントやハッカソン、開発コンテスト「PLATEAU AWARD」などを通じたオープンイノベーションの促進、自治体への補助事業なども展開している。

PLATEAUの3D都市モデルには高品質、オープンデータ、構造化という3つの特徴がある。3D都市モデルは全国統一の規格で整備されており、地理空間情報の国際標準化団体OGC(Open Geospatial Consortium)が定めるCityGMLという都市データの標準フォーマットに準じたデータ整備を行っている。作成したデータはすべてG空間情報センターの「3D都市モデル(Project PLATEAU)ポータルサイト」で公開されており、商用利用や2次利用も可能だ。さらに、PLATEAUの3D都市モデルには建物の物理的な形状データだけでなく、屋根や壁面、床の情報、その用途や構造、建築年などの属性情報も含まれており、これらを使った都市分析やシミュレーションにも利用できる点が大きな特徴だ。

また、PLATEAUのビューワーとして「PLATEAU VIEW」というWebアプリケーションが提供されており、誰でも検索・閲覧できる。興味のある方は、まずPLATEAU VIEWを触ってみるのがおすすめだ。

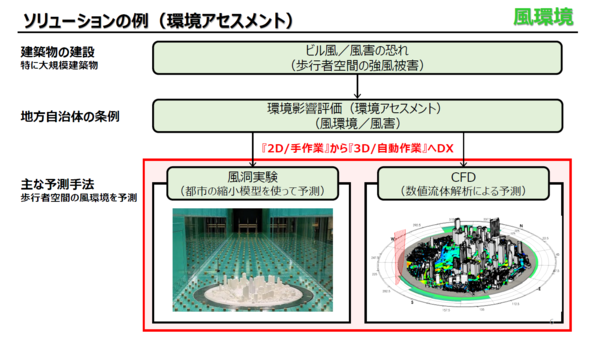

PLATEAUを活用した都市環境評価プロセスのDX

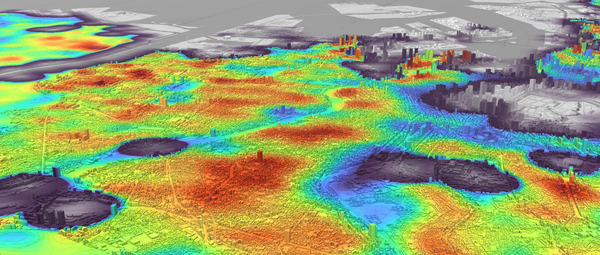

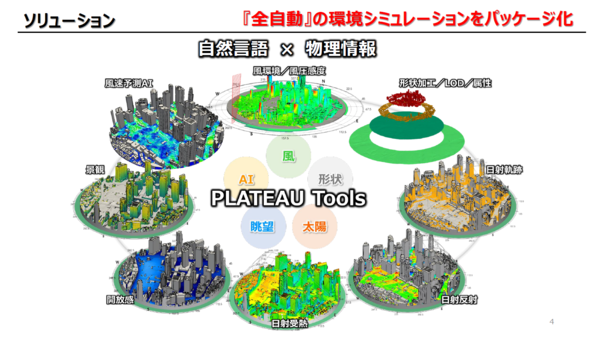

株式会社大林組の上田氏は、建築における都市環境評価のプロセスにPLATEAUの3D都市モデルを活用した事例を紹介した。

従来の都市環境評価のシミュレーションでは専用のモデルを作成しなくてはならず、非常に煩雑で高度な専門知識が必要だった。同社では、この一連のプロセスをDXし、より直感的に可視化できる仕組みとして、3D都市モデルを用いた地図サービスと連携したシミュレーションシステムの構築に取り組んでいる。

具体的には、PLATEAUを都市形状データベースとして使用して、住所キーワードと対象となるエリア、取得したい項目を指定すると、簡単にシミュレーションデータを取得できるというもの。開発中のシステムでは、風環境、太陽光の影響、眺望評価が可能だという。

もうひとつのソリューションとして、都市の縮小模型を使う風洞実験のDXを紹介。従来は2Dデータから模型を作成していたが、シミュレーション用に取得した3D都市モデルから地物データを自動抽出し、大型の光造形式3Dプリンターを用いることで、高精度な都市模型を作成できる。普及すれば、現在の手作り方式よりも納期、コストが大幅に削減できる見込みだという。

さらに、建築風工学分野における数値流体力学(CFD:Computational Fluid Dynamics)についても同様に数値実験システムを開発しており、複雑な条件設定などもすべて自動化している。高速化については、クラウドのハイパフォーマンスコンピューティングを用いることで、従来は1~2カ月かかっていた処理を2~3時間にまで短縮できているという。

これまでの都市環境評価プロセスは担当者の手作業に依存し、長期間かかっていた。PLATEAUを活用して自動化・高精度化することで、建築計画の検討サイクルや納期を劇的に早められるという。今後は、自治体の都市計画課や設計事務所、建設業向けにウェブサービス化して展開する計画だ。

マンションの外観から内観までリアルに体験できる不動産販売ツール「MINECLE」

峰設計株式会社の崔氏は、不動産販売ツール「MINECLE(ミネクル)」を紹介した。

峰設計は、建設前にコンピューター上で建物の3Dモデルを構築するBIMを活用した事業を展開しており、PLATEAUを知る前から、「BIM×メタバース」の構想を持っていたという。また崔氏がマイホームを探していた際に2Dの資料しか利用できず、自分で3Dシミュレーションを行ったという経験から、不動産販売における3Dを生かしたシミュレーションの需要を見いだしたという。

「MINECLE」は、BIMモデルでマンションを作り、PLATEAUの3D地図上に配置して、外観と内観をシミュレーションできるツールだ。各部屋からの眺望や採光のシミュレーション、周辺環境の確認が可能で、間取りや方角の違いによるリアルな部屋のイメージをつかみやすい。

また、各部屋の家具の配置や壁、床の色などコーディネートを試せるほか、各部屋からの眺望シミュレーションも可能だ。サービスを導入した不動産販売会社や購入検討者からはわかりやすいと好評とのこと。今後は、設計品質管理、企画開発の検討、環境シミュレーションによる脱炭素対策、維持管理システムとの連携を計画しているそうだ。

自動運転の実車テストのコストを削減「PLATEAU Autoware Simulator」

アダワープジャパン株式会社は自動運転ソフトウェアのAutowareとPLATEAU、Unityを用いた自動運転シミュレーター「PLATEAU Autoware Simulator」を開発している。

自動運転の実用化における最大の課題は、安全性確認のための実装テストにかかるコストだ。現地での実車走行テストには長期間エンジニアを拘束する必要がある。シミュレーションで置き換えて短縮したとしても、シミュレーターのモデル制作費用が1キロメートル当たり数百万円かかってしまうという。このコストを削減するため、「PLATEAU Autoware Simulator」の開発を行ってきた。

「PLATEAU SDK for Unity」には交通や天候のシミュレーション機能が用意されており、モデルを構築するだけでさまざまなシミュレーションが可能だ。さらに、モデル構築コストを抑えるため、ベトナムのモデリング会社と業務提携してオフショア開発を進めているという。LOD2のモデルをベースにシステムを構築し、そこにベトナムで制作したモデルを配置することでLOD3相当の環境を構築し、リッチなシミュレーターを低コストに開発している。

現地実証とシミュレーションとのバランスを1対1にすれば、実車テストのコストを半減でき、シミュレーションの開発費の削減と合わせてトータルコストが抑えることができるという。自動運転の普及がさらに進展しそうだ。

建築可能な規模が3クリックでわかる「でべごっこ」

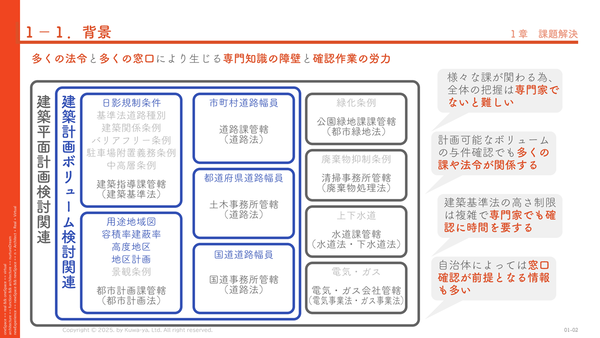

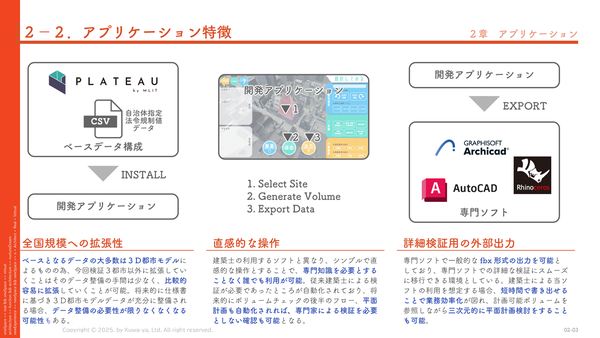

株式会社くわやの桑原氏は、建築可能な規模を3クリック10秒で算出できるというアプリ「でべごっこ」を紹介した。

建築計画には数多くの法令や自治体関連窓口が関係しており、確認作業に時間がかかるという。「でべごっこ」は、3D都市モデルを活用してこれらの情報確認や与件検証を自動化するアプリだ。

使い方はシンプルで、建物を建てたい敷地をクリックして選ぶと適用される法令が一覧表示される。次に、「決定」をクリックすると、斜線制限等を考慮した建築ボリュームの検証が可能だ。さらに「出力」のクリックで建築ボリュームをFBXデータとして出力できる。

これまで不動産事業者が建築士などに外注していた作業を内製化することでコストの削減にもつながる。東京23区全域での利用可能を目指しており、今後はサービス化に向けてβ版の開発を進めていくとしている。

景観を重視した都市開発をシミュレーションできる「景観まちづくり支援ツール」

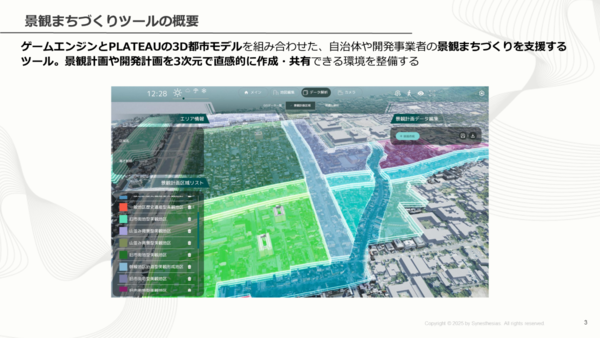

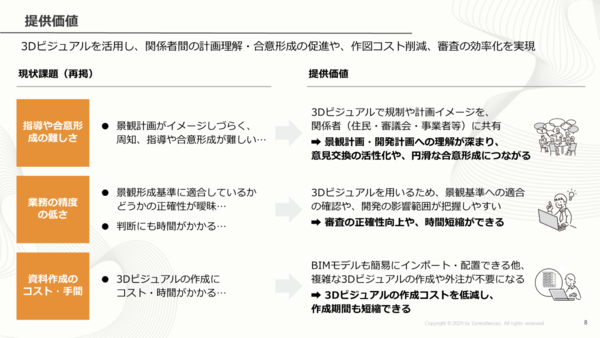

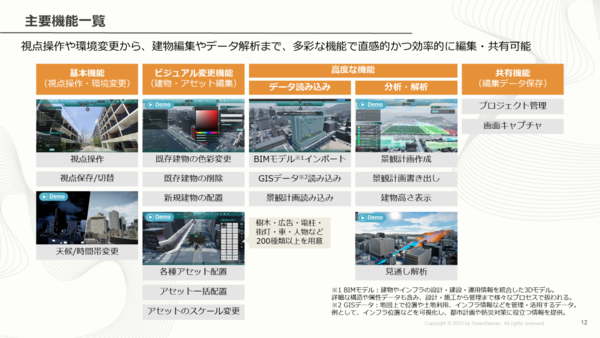

株式会社シナスタジアの宇野氏は、ゲームエンジンとPLATEAUの3D都市モデルを組み合わせて開発した、自治体やデベロッパー向け「景観まちづくり支援ツール」を紹介した。

景観まちづくりとは、各自治体が景観計画や条例を策定し、地域の自然や文化を生かして良好な景観を保全する取り組みだ。「景観まちづくり支援ツール」は、天候や時間帯の変化による見え方の違い、建物の色彩変更を試せるほか、植物や道路標示など200種類のアセットが用意されており、それらを配置した景観のシミュレーションが行える。また、BIMモデルのインポートやGISデータの読み込みも可能だ。

そのほか景観計画の作成支援として、高さ規制の情報や、歩行者視点で見通せる範囲を解析して3D空間に表示する機能などを備える。自治体は文字ではわかりづらい景観計画の住民説明、建築事業者は開発計画での模型製作コストの削減などに活用できそうだ。

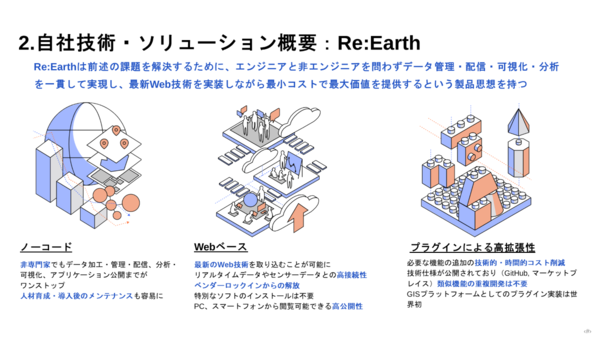

WebGIS「Re:Earth」PLATEAU VIEW 3.0における活用実績と連携

株式会社ユーカリヤの山本氏は、同社のWebGIS「Re:Earth」をベースに開発されたPLATEAU VIEW 3.0の特徴と強化された機能、および活用実績について説明した。

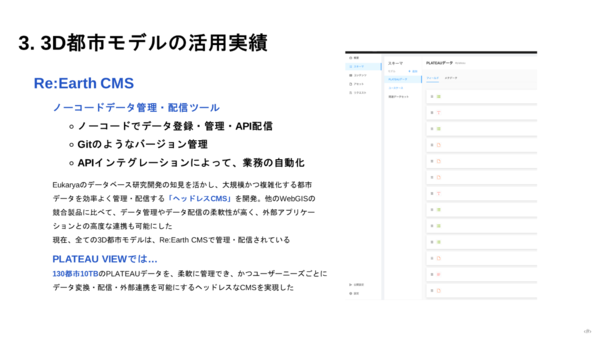

同社が開発する「Re:Earth」は、2023年4月に公開された「PLATEAU VIEW 2.0」以降のプラットフォームとして採用されている。「Re:Earth」の特徴は、ノーコードでGISが使えることと、Webベースのためどこの端末でも使えること、プラグインによる拡張性の高さだ。それらに加え、大規模かつ複雑化する都市データを効率よく管理・配信する「ヘッドレスCMS」を開発。他のWebGISに比べて、データ管理やデータ配信の柔軟性が高く、外部アプリケーションとの高度な連携も可能にした。

バージョンアップされた「PLATEAU VIEW 3.0」では、30TBものPLATEAUデータや、散在するGISデータを集めて表示するためのCMS(コンテンツマネジメントシステム)が強化された。このCMSには編集機能もあり、APIを通じてほかのアプリでの活用も可能だ。データの登録・管理・配信はクリックで簡単にでき、自治体職員など非エンジニアでも自分で情報の重ね合わせによる分析やシミュレーションが行えるため、外注費の削減にもつながる。現在、全ての3D都市モデルは、Re:Earth CMSをベースに開発したPLATEAU CMSで管理・配信されている。

活用実績として、福岡県大牟田市の罹災証明発行支援システムとして、被害調査の負担軽減や早期の保険支払いに対する有用性検証を行ったという。

以上6社の発表の後、全体の講評が行われた。それぞれのコメントを紹介しよう。

長野氏は「いずれのプロダクトも非常に作り込まれていて素晴らしい。ただし、ビジネスに展開するには作り込みだけではダメなことが往々にしてある。ビジネスモデルとアーリーアダプターへのアプローチを戦略的に考えることが重要だろう」とコメントした。

桜井氏は「過去のPLATEAUでのピッチはゲームやクリエーターなどあらゆるジャンルを対象にしていたが、建築や都市など実際の業務課題に向き合ったプロダクトが増え、いよいよPLATEAUが次のフェーズに入ってきたと感じる。データが整備されたことで、民間企業や自治体が付加価値を付けられるプロダクトに仕上がっている。ビジネスモデルとしての収益化もこの先見えていくのではないか」と評価した。

橋本氏は「私たち不動産業界が直面している課題は、まさに人手不足と建築費の高騰。DXの余地は大いにあるので、これからビジネスチャンスがあると思う。一方で、私たちもいろいろな建設・建築関連のテック系スタートアップにお会いするが、技術は高いがどのように売っていくのか、どうスケールさせていくのかという“解”が見えていないケースもある。これから次のステップを私たちも一緒に考えていければ」と語った。

最後に、十川氏は「Project PLATEAUはまちづくりの高度化、自治体の業務効率化を目的にスタートしたが、いまやさまざまなビジネスへと広がってきている。他方で、サービスとしてマネタイズやスケールしていくうえでの課題も見つかってきたように思う。今回ピッチをご覧になったみなさんも、PLATEAUを使った新たな付加価値の創出を考えていただくきっかけになったのではないか」と述べた。

実用的なプロダクトが生まれてきた一方で、PLATEAUのさらなるビジネスへの展開を見据えた具体的な課題や可能性も垣間見えたのではないだろうか。今後のさらなる発展に期待が高まる。