京都からハードウェア、ディープテックのエコシステムを加速 Monozukuri Hardware Cup 2024開催

「独自デバイスと検査法を開発して痛覚変調性疼痛の測定を可能に」

ハプキタス株式会社

脳の神経回路の変調が引き起こす痛み「痛覚変調性疼痛 (Nociplastic Pain)」は国内でおよそ1400万人に影響を及ぼすとされており、そのケアは非常に重要な課題となっている。しかしながら外傷などがないため、その痛みの度合いを判定する方法がなく、痛みの緩和や治療に支障をきたしていた。

ハプキタスはサーマルグリル錯覚を用いたデバイスPain Compassおよび検査法を開発し、痛覚変調性疼痛の測定を可能にした。

「Pain Compassはペルチェ素子を用いて温冷刺激を同時に提供できるデバイスで、スマートフォンのアプリを通じて使用することができる。AIによるパターンマッチングで痛覚変調性疼痛の診断を行い、痛みの定量化を可能にする。痛みの大きさに応じて処置を適切に変更することができる。

現在プロトタイプを提携病院で評価しているところで、アプリを通じて収集したデータはプライバシーを保護したうえで機械学習に活用している。鍼灸師を含む痛みの治療専門家がPain Compassの導入に前向きな興味を示している。2025年内に医療用機器としての承認申請を行う予定で、2030年までにグローバルでの利用を可能にしたいと考えている」(和田氏)

審査員からはPain Compassが“nice to have(あるといいもの)”なデバイスなのか、“must item(なくてはならないもの)”なのかについて質問があった。これに対して、ハプキタスの中尾氏は、現時点で痛覚変調性疼痛を測定する手法・機器がない点を挙げ、Pain Compassの優位性を強調していた。

「石油由来の合成繊維に替わる新たな繊維を開発」

Fiber-X

繊維市場は世界規模で拡大しているが、その多くを合成繊維が占めている。合成繊維の主原料が石油であることから、市場の拡大はその分だけ環境にも影響を与えてしまうことになるという。Fiber-Xは二酸化炭素と水素から製造できるポリオキシメチレンという素材を使った繊維で、これを用いて繊維業界を環境に優しい業界へと変えていこうとしている。

「私の家族は以前から大阪で繊維業を営んでいたが、社会課題の解決に資するような製品を作りたいと思っていた。そこでポリオキシメチレンを用いて繊維を作りたいと考え、資金援助を受けて、ポリオキシメチレンを用いた繊維の製造に関する研究を開始した。そこから生まれたのがFiber-Xだ。

合成繊維の市場は1200億ドルの市場を数多くの企業が分け合っている状態だ。事業化を早めていくためにスタートアップを設立して大企業と連携し、2025年にはISOの環境ラベルを取得したいと思っている」(圓井氏)

審査員との質疑応答の中で、政府やVCからの資金提供を受け、多様なタイプのFiber-Xを開発し、その用途を産業用などに拡大していきたいとの発言があった。

「海岸の漂着ごみを清掃するロボットの開発を進める」

Seaside Robotics

海岸に漂着するごみは世界中で問題になっており、世界で年間150億ドルものコストがかかっているといわれているという。Seaside Roboticsはこれを回収し、海岸をきれいにするロボットの開発を進めている。

「海岸の近くに住んで毎朝海辺を走ったらすごく気持ちがいいだろうなと思って、逗子市(神奈川県)に引っ越した。しかし現実はそんなに甘くなく、海岸はゴミだらけ。仕方なしにそれを拾い始めた。海岸を掃除する大型の重機もあるが、それを使うと海岸の生態系を壊してしまいかねない。そこで海岸掃除用の小型ロボットを開発することを思いついた。

NEDOからの資金提供を受けてプロトタイプの開発を進めている。単体のロボットではなく、太陽光による発電やドローンによる海岸の監視などを含むトータルシステムの開発を目指している。また、そこで得た知見を農地や山、川などにも適用していきたいと考えている」(横岩氏)

すでに逗子市をはじめとする地方自治体との話し合いを開始しているSeaside Roboticsだが、そういったスタートアップとしてのあるべき姿やプロセス以上に「ロボットは海岸のごみ問題を解決する最良の方法ではないと思うが、それでも私はこれをロボットでやりたかった。なぜなら私自身がロボットを大好きだから」と率直に語る横岩氏の発言は審査員の心に響いたようだ。

「海外展開も視野にカテーテル関連尿路感染症予防デバイスを開発」

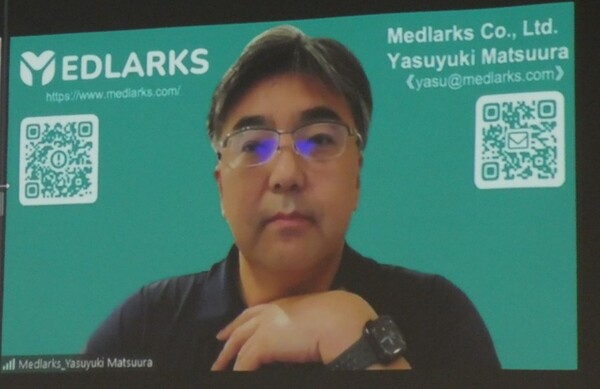

株式会社Medlarks

尿道カテーテルの利用に起因するカテーテル関連尿路感染症(CAUTI)は、世界で年間約1000万件もの症例が発生しており、24万人が亡くなっているという。また死亡に至らなくても入院を延長する必要が生じるなど、追加のコストもかかってくる。Medlarksはこの感染症対策デバイスの開発を行っている。

Medlarksのデバイスは尿道カテーテルと採尿バッグの間に入れて使用し、紫外線により細菌を殺すとともに、超音波振動によりカテーテルへの細菌の付着を防止する機能を持つ。

「このデバイスは主要なCAUTIの感染経路すべてに対応することができ、また抗生物質などを使わないため耐性菌を生じる心配もない。さらに既存のほぼすべての尿道カテーテルおよび採尿バッグと共に使用することができる。

既存のソリューションの多くはMedlarksのデバイスと比べて効果が落ちる。唯一の競合製品と呼べるものが2020年に英国で販売が開始されたが、高価だし日本でも米国でもまだ入手できない。もちろんインドなどの新興国では入手できない。我々のデバイスはもっと安価だし、インドなどでも販売を予定している」(松浦氏)

現時点でCAUTIの防止は完全に人手に依存しており、そのワークロードの軽減を目指している。2024年中にプロトタイプを完成させ、2025年に医療用機器としての承認申請、2026年または2027年に日本およびインドでの販売を開始したいとしている。