防災からドローン&ロボ、グリーンテックまで 福島発先端テックスタートアップ

「Fukushima Tech Create 2024成果発表会」1日目

提供: 福島イノベーション・コースト構想推進機構

先導技術事業化アクセラレーションプログラムは、イノベ地域で、公的研究機関や大学等での研究成果等を自ら社会実装しようとする研究者、またはその研究者と共に社会実装しようとする個人や企業を支援するプログラム。2023年度の採択者である、7社(者)が登壇し、取り組みを発表した。

地域防災・インフラ管理に資するIoT省電力光ファイバーセンサーの事業展開/株式会社コアシステムジャパン

株式会社コアシステムジャパンは、独自の光ファイバーセンサー「ヘテロコア」の事業化を目指すスタートアップ。光ファイバーセンサー技術「ヘテロコア」は、耐雷と耐ノイズ性が高く、省電力で扱いやすく、測定環境を選ばないのが強みだ。

これまで下水道管路向けに水位センサーの研究開発やフィールド実証を行っており、現在は事業化に向けた体制づくりの段階に入っているという。本事業では、センサー製品の量産化に向けて福島県内の企業に製造を委託するファブレス体制を整えている。今年度は金属部品の加工、コントローラー製造をいわき市内2社に委託し、今後はセンサーヘッドの組み立てやアプリ開発などの委託先の準備を進めているそうだ。また、地域防災への活用として、河川水位や傾斜地の変状から災害リスクを読み取る「虫の眼」システムの実証を実施した。今後はインフラ管理事業と地域防災事業の本格事業化を進めていく計画だ。

AIを活用した地物自動抽出技術を活用した広域災害における共通状況図の研究開発/株式会社テラ・ラボ

株式会社テラ・ラボは、長距離無人航空機による災害対策情報システムの構築を目指す研究開発型スタートアップ。研究開発領域は、(1)航空測量技術でのオルソ画像、デジタルツインの作成、(2)AI判読・抽出技術による地物の判読、(3)マルチUAVシステム構築による計測頻度確保とデュアルユースへの活用の3つ。

(1)のオルソ画像やデジタルツインモデルは全国を網羅的に精緻なデータを整備することで、災害時には、道路の段差や被害状況の正確な把握が可能になる。(2)では航空写真からの対象物の地物判読にAIを用いることで、判読作業の負担が期待される。(3)については、現状はモーターグライダーにカメラを搭載して空中写真を撮影しているが、無人機「テラドルフィン」を開発し、飛行実証を行っており、2027年にはテラドルフィンの長距離無人航空機を開発する予定だ。

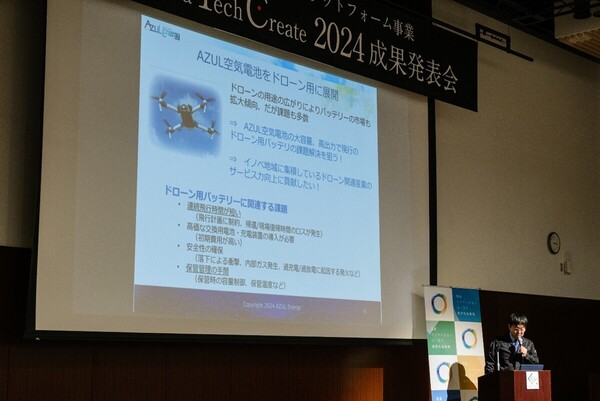

ドローン用空気電池の開発/AZUL Energy株式会社

AZUL Energy株式会社は、レアメタルフリーの高性能触媒「AZUL触媒」を開発し、燃料電池や空気電池、水素製造、ガスセンサーに適用する事業を展開している。空気電池は、正極に空気中の酸素を用いて発電する仕組みで、アルカリ電池やリチウムイオンに比べて3倍以上のエネルギー密度の高さが特徴だ。さらにAZUL触媒を用いることで空気電池の出力は3倍になるという。この高密度かつ高出力の特性を生かして、AZUL空気電池をドローン用バッテリーに展開すれば、連続飛行時間の延長を実現できる。

2023年度は、従来バッテリーと組み合わせて、AZUL空気電池をレンジエクステンダーとして利用するシステムを開発。飛行テストでは、従来のバッテリーのみで6分半、AZUL空気電池のレンジエクステンダーと組み合わせたものは13分半と飛行時間を延長できたという。2024年度は小型ドローンへの実装と機能検証、2025年度はAZUL空気電池搭載ドローン実用機を開発する予定だ。

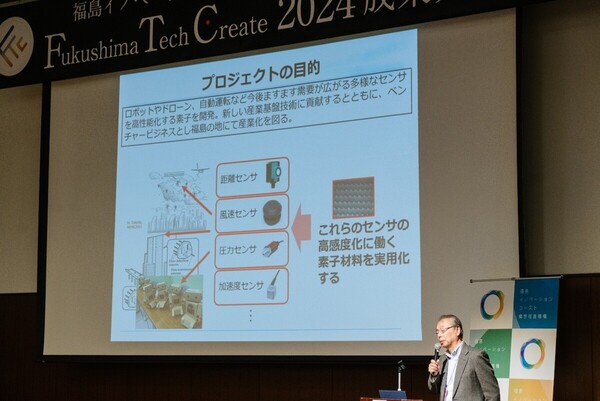

世界トップのロボット・ドローン用MgHfAl-N圧電薄膜マイクロセンサを開発/桑野 博喜氏

桑野氏の開発したMgHfAl-N圧電薄膜は、従来材料に比べて圧電性能に優れ、超音波や風、圧力などほんのわずかな力を検出する素子材料になり、ロボットやドローン、自動運転などのセンサーの高性能化が可能だ。センサー用素子の実用化に向け、本プログラムでは、起業フェーズの基本検証と位置付け、東北大学NICHeと連携し、基本設計、基本物性検証、マーケット検証を実施した。

現在は起業へ向けて準備を進めており、今後は具体的なアプリケーションを開発と検証して事業化へと進めていく計画だ。

太陽光パネル×光拡散板×農業×林業を組み合わせたソーラーシェアリング実証実験/合同会社良品店

合同会社良品店は、脱炭素、持続可能性、環境問題の視点から、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の架台に地域産木材を活用した木製架台を開発し、有用性やコスト性、営農性の成立の検証を行った。ソーラーシェアリングは、農地で営農しながら状空間を太陽光発電に活用できるのがメリットだが、高額な設置費用や景観面での課題がある。

本事業では、「工学的視点」、「農業的視点」、「経営的視点」の3分野に分け、それぞれ専門の企業や大学と連携して実証実験を実施した。工学的視点では、実物大設営、強度、防腐処理実験を検証。一般的なソーラーシェアリングは遮光率30%程度が目安とされるが、今回は光拡散板を組み合わせることから遮光率66%、かつ大型のトラクターが入れる高さで設計。架台コストは、平米あたり3万4344円、金属ソーラーシェアリングは遮光率が40%を超える事例では約5万円以上であり、価格的な競争力もありそうだ。農業的視点での検証では、光拡散板の効果が発揮している観測点は、日当たりのばらつきがないことが確認されたとのこと。屋根で水の蒸発が抑えられることで、水不足になりやすい地域での効果も期待できる。木製架台は景観にも優れ、野菜とエネルギーを自給することで、災害に強いインフラにもなり得る。IoTとの相性も良く、さまざまな活用の可能性が広がりそうだ。

乾燥植物素材の金属吸着機能を活用する新産業創出事業/株式会社ジャパンモスファクトリー

株式会社ジャパンモスファクトリーは、地下資源に代わり、地上資源の活用を目指す研究開発ベンチャー。ヒョウタンゴケの原糸体は金イオンを回収する特性があり、10グラム当たり金1グラムが吸着するという。同社は、ヒョウタンゴケを大量培養する技術とノウハウを蓄積、保有し、重イオンビーム照射技術で分化制御されたNB01株を使用、工業プロセスで利用するためのペーパー加工技術の特許を出願しているのが強みだ。

2022年度は、和紙を用いた金属吸着材を開発し、金イオンの濃縮開発に成功。ただし、手漉き和紙は製品の仕上がりにばらつきがあり、量産が困難なことから、2023年度は生産手法を機械漉きに変更。コケ原糸体を均一に分散させた金属吸着材を作ることができ、今後は大量生産も可能になる。もうひとつの成果として、大量生産可能な卓上型の貴金属回収装置を制作。この装置を使えば1日最大10リットルを排水しながら金イオンを濃縮回収可能だ。福島県内企業から提供された金メッキ廃液を用いた実証実験を実施したところ、多くの金イオンが含まれていることがわかり、今後、中小企業のメッキ廃液処理事業を展開していく予定だ。

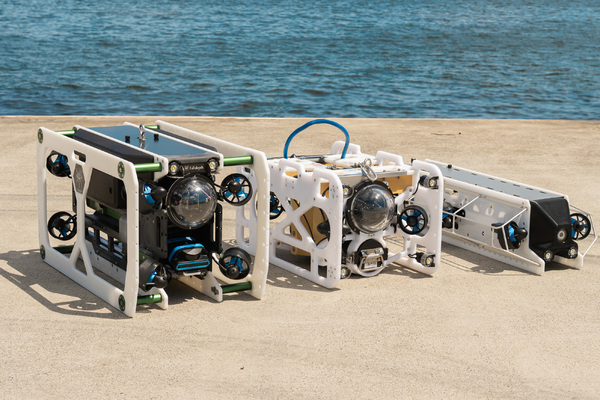

水産業の生産性向上を実現するための海洋モニタリングシステムの開発/株式会社MizLinx

株式会社MizLinxは、水産業向けの海洋モニタリングシステム「MizLinx Monitor」を開発。MizLinx Monitorは、水中の映像、水温、溶存酸素、塩分、流速と流向などの環境情報を取得し、クラウドに送信して遠隔から可視化できるツールだ。

本事業では、いわき周辺のウニ減少の原因空名のためのモニタリングを実施。水中カメラモジュールを海底に設置して、2023年12月26日~28日の3日間昼夜継続して撮影、タイムラプス動画を作成した。実証結果として、夜間を含めてウニの撮影に成功し、いわき沖の風浪に耐えうる高い耐久性が認められた。小型船で設置できる簡便さ、カスタマイズ性の高さ、102度の広角撮影、夜間撮影可能などの特徴があり、養殖場や磯焼け現場、建設現場、洋上風力発電などのさまざまな海洋環境の可視化に応用可能だ。2024年春にも実証実験を実施予定で、今後は試験等を実施し、製品化を目指すとのこと。