AIアプリケーションが高速化

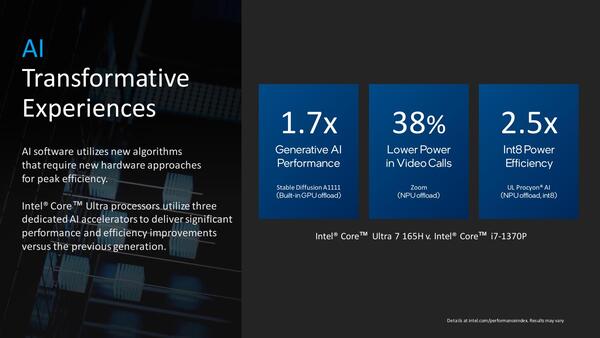

そしてMeteor Lake最大の売りがNPUを利用したAIアプリケーションの高速化である。

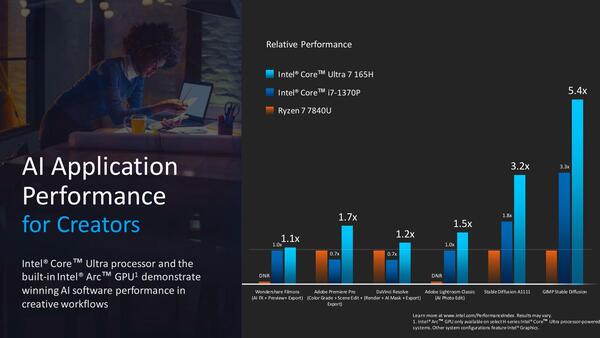

AIアプリケーション性能。WondershareのFilmoraはともかく、Adobe Lightroom Classicの方はDirectMLなのでRyzen 7 7840UがDNR(Don't Run)というのは解せないものがある

NPUの素性そのものは連載740回で説明したが、Myriad Xの次世代製品を搭載、さらにコアをデュアルで構成した形だ。記事冒頭の画像で“Dedicated NPU with n-Stream Execution”とあったが、この後半部の“n-Stream”というのは複数のモデルを同時に動かせるという意味である。Meteor Lake世代ではコアが2つなので、要するに2つのモデルを同時に実行できることになる。

加えて、絶対的なAI推論性能ではむしろIntel Arcの方が上という話は連載740回の最後で説明したとおりであり、実際にいくつかのコンテンツ制作系アプリケーションではGPUを利用することで高い性能が出ているという結果が示されている。このあたりは、純粋にGPUの性能が向上したことが大きな効果を発揮しているものと考えられる。

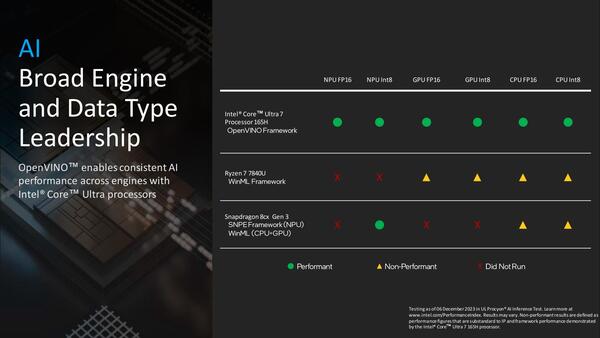

ではNPUの方は? というと、下の画像で示されているが、OpenVINOに対応したアプリケーションが少ないこともあり、特定のシチュエーションでしか効果がない感じだ。

連載740回でも説明したが、現状のOpenVINOに対応しているのはビデオ分析系の一部のアプリケーションに留まっている。このあたりは今後のアプリケーション対応に期待したいところだが、AMDもRyzen AIで同じことをしているあたり、差別化は容易ではないだろう。

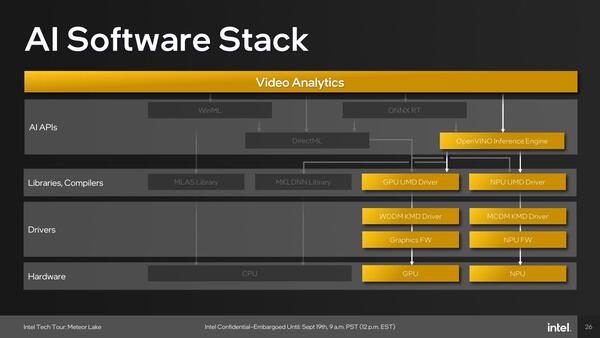

ちなみにインテルとしてはなんとしてもOpenVINOを推し進めたいようで、下のスライドも一緒に提示されているが、だからといってアプリケーション開発者が「ではWinMLを捨ててOpenVINOのみをサポートしよう」とは普通思わないわけで、どこまでOpenVINOを担ぎ続けるつもりなのか興味あるところだ。

インテルはOpenVINOを推し進めたいようだ。AMDはOpenVINOに相当するAPIを提供する代わりに、Ryzen AIでONNX Runtimeをサポートする形で対応アプリケーションを増やそうとしている

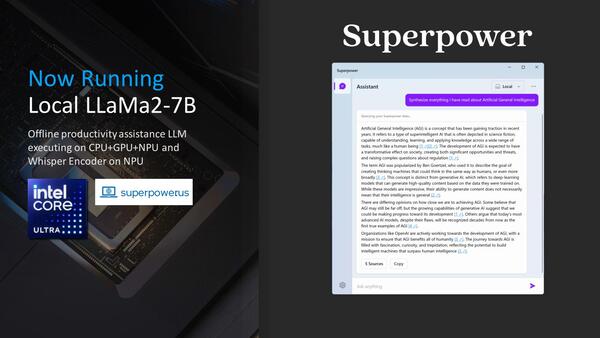

なおCore UltraではCPUとGPU、NPUのすべてを同時に使うことで、LLama2-7Bをクライアント上で直接動かせる、としている。

Core Ultra 9 185Hの発売は年内? それとも来年?

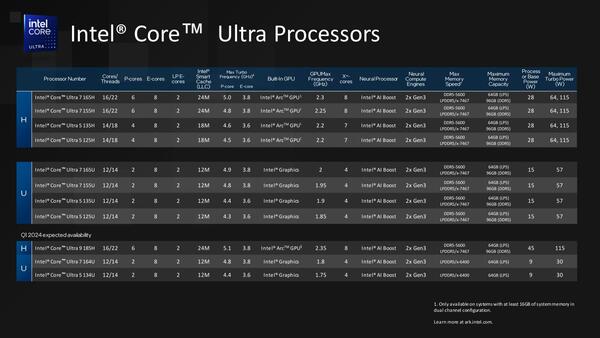

Core Ultraの性能に関する話はこの程度であるが、SKU一覧になかなかすごい爆弾が仕込まれていた。

この一覧表を見る限りは、今回は8製品のみ発売で、Core Ultra 9 185Hは2024年第1四半期にリリースのはずなのだが、Intel Arkではステータスが発売中、発売日は2023年第4四半期となっており、さてどちらが正しいのだろう?

紹介記事の一覧表にも示されているが、PBP(Processor Base Power)とMTP(Maximum Base Power)と呼ばれる従来の消費電力枠に、新たにMaxiumu Assured PowerとMinimum Assured Powerという新しい概念が追加された。今回発表になった9製品で言えば以下のようになっている。

| 消費電力一覧表 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| モデルナンバー | Minimum Assured Power | Processor Base Power | Maximum Assured Power | Maximum Turbo Power | ||

| Core Ultra 9 185H | 35W | 45W | 65W | 115W | ||

| Core Ultra 7 165H | 20W | 28W | 65W | 115W | ||

| Core Ultra 7 155H | 20W | 28W | 65W | 115W | ||

| Core Ultra 5 135H | 20W | 28W | 65W | 115W | ||

| Core Ultra 5 125H | 20W | 28W | 65W | 115W | ||

| Core Ultra 7 165U | 12W | 15W | 28W | 57W | ||

| Core Ultra 7 155U | 12W | 15W | 28W | 57W | ||

| Core Ultra 5 135U | 12W | 15W | 28W | 57W | ||

| Core Ultra 5 125U | 12W | 15W | 28W | 57W | ||

Minimum/Maximum Assured Powerという概念は、第12世代インテルCoreプロセッサーにはすでに存在していたことがわかっている(それ以前もあったかどうかは未確認)。要するにcTDPとして表現されていた数字の最小のものがMinimum Assured Power、最大のものがMaximum Assured Powerである。したがって、例えばCore Ultra 9 185Hで言えば定格は45Wで、cTDPが35~65Wレンジ、MTPというかPL2が115Wになるわけだ。

TDP(PBP)が45Wレンジの製品は、例えば従来ではCore i9-13900HKがやはりPBP 45W、MTP 115W枠なので変わらないとは言えるが、PBPが28Wの製品(例えばCore i7-1370P)はMTPが64Wに留まっていた。

こうしたMTP 64W枠の製品を全部MTP 115Wまで引き上げたというのが従来からの大きな変更点でもある。連載735回のタイトルは「Meteor Lakeはフル稼働時の消費電力が大きい可能性あり」だったが、本当にそんな感じになりそうである。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ