連載750回に引き続き、12月14日の“AI Everywhere”イベントから、今度は第5世代Xeon ScalableことEmerald Rapidsの詳細を説明しよう。

Emerald RapidsにはXCC、MCC、LCCの3種類が存在する

まずダイの構成から。発表記事にもあるように、64コアで2タイルのXCC(eXtreme Core Count)と32コアで1タイルのMCC(Medium Core Count)、それと20コアで1タイルのEE LCC(Energy Efficient Low Core Count)の3種類が存在する。ここで問題になるのがMCCである。

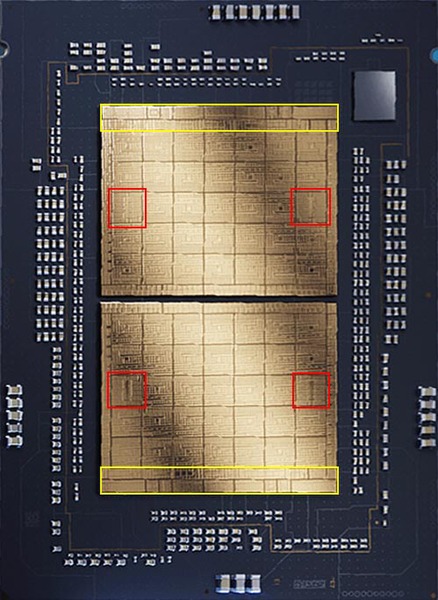

まず順を追って説明すると、XCCは32コア×2なわけだが、上の画像にある右側のパッケージ写真を切り抜いて縦横補正を掛けたのが下の画像だ。

タイルの中は7×5=35個のブロックと、その上下に大きなエリアがある。そして赤枠のブロックだけ中央に縦線が入っており、他のブロックと様相が異なる。おそらくこれがDDR5のI/Fブロックと考えられる。

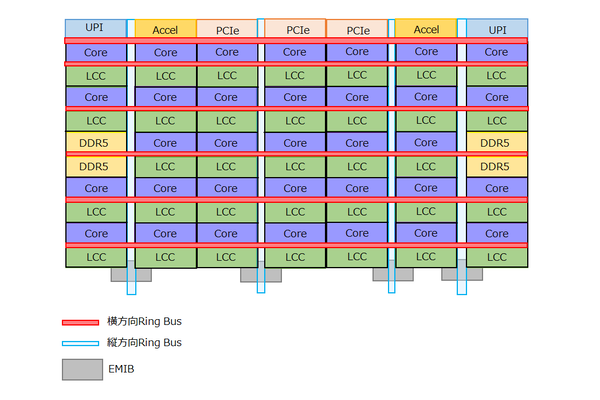

逆にPCIeやアクセラレーターらしきものは35個のブロックには見当たらない。ここから考えると、XCCのタイルは下図のような構造になっていると推定される。

このタイルを2つ用意し、片方を180度ひっくり返して接続することで、2タイルのXCCが完成するわけだ。このXCCのTileは連載715回でも推定した通り、25.2×30.9mmで778.7mm2という巨大なものになる。

ちなみにこの計算ではCPU+3次キャッシュのブロックが33個という計算になるが、それをアクセラレーターに割り振っている感じもしない。おそらくだが33個分のCPU+3次キャッシュのブロックが用意され、うち1つは冗長ブロックに割り当てているのだと思われる。

実際これだけ大きなダイサイズだと、冗長ブロックを用意しないと歩留まりがかなり悪くなりそうだからだ。ちなみにこのタイルを2つつなげると以下の構造になると考えられる。

- CPU/3次キャッシュブロック×66(うち2つは冗長ブロック)

- メモリーコントローラー×4(おのおの2ch)

- PCIe/CXL×6(うち1つはPCH接続用のDMIに割り当て)

- UPU×4

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ