より良い医療を現場に届けるために。医療機器のイノベーションリーダーを育成

【「第4回IP BASE AWARD」エコシステム部門奨励賞】ジャパンバイオデザイン プログラムディレクター 八木 雅和氏インタビュー

この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」に掲載されている記事の転載です。

「第4回IP BASE AWARD」エコシステム部門奨励賞を受賞したジャパンバイオデザイン プログラムディレクターの八木雅和氏は、臨床現場のニーズをもとにした医療機器開発を目指すジャパンバイオデザイン フェローシッププログラムに参画、運営し、イノベーション人材の育成に取り組んでいる。同プログラムの取り組みはどのようなものか、また、ニーズ発の医療機器イノベーション文脈における知財について八木氏に伺った。

ジャパンバイオデザイン プログラムディレクター

大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻 未来医療学寄附講座 寄附講座准教授

八木 雅和氏

2003年、東京大学大学院工学系研究科電子工学科にて博士課程を修了。大阪大学大学院歯学研究科助手、歯学部附属病院講師を経て、2008年に臨床医工学融合研究教育センター特任准教授に着任。生体の数理モデリングおよび、専門家の知識を実装した意思決定支援システムに関する研究に携わる。2014年にスタンフォード・バイオデザイン グローバルファカルティ研修を修了後、ジャパンバイオデザイン立ち上げに参画し、2015年にプログラムディレクターに就任。2019年11月 日本バイオデザイン学会立ち上げに参画。2022年4月より現職。

バイオデザイン ニーズ発医療機器イノベーション

「バイオデザイン」とは、米スタンフォード大学のポール・ヨック博士らが2001年に創設した、デザイン思考をもとにした医療機器イノベーションを牽引する人材育成プログラムだ。日本では、2015年に大阪大学・東京大学・東北大学の3大学がスタンフォード大学と連携して、日本版「バイオデザイン」を立ち上げ、医療現場のニーズ発医療機器開発を行う人材を育成し、日本での浸透を進めている。

「ニーズ発医療機器イノベーションの目指すところは、何となくニーズを見つけて解決策を開発する(モノづくり)のではなく、事業として成り立つようにすること(コトづくり)です。何となくニーズがある、問題を解決できそうな技術がある、だけでは十分ではありません。医療現場のどのような問題を、どのように解決して、問題に関わるステークホルダー(医療従事者、患者・家族、病院、保険者など、特に機器の導入に関する意思決定者)にどのような価値を提供できるのか?という点がとても重要となります。さらに、提供する価値が、導入や利用にかかるトータルコスト(デバイス価格・利用料、導入に伴う現場の負担など)に対して釣り合うのかについても、しっかり検討する必要があります。

図1. ニーズ発イノベーションの目指すところ

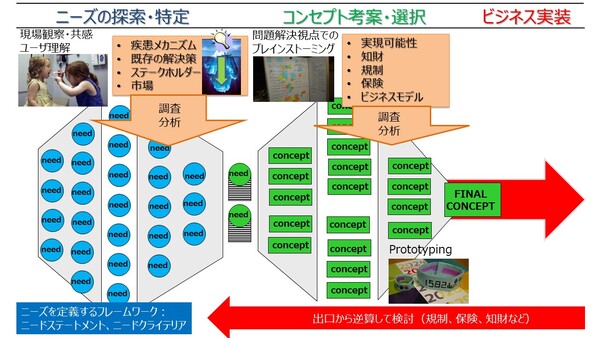

バイオデザインでは、現場観察などによりユーザ理解を深めて価値に焦点を当てながら、たくさんのニーズを探索・特定した後、多様なコンセプトを考案・選択して事業化を目指します。その中で、可能な限り早期から、臨床、事業性、技術視点で実現可能性を検討してリスクを減らしながら、スピード感を持ってプロジェクトを推進します。

そして、医療機器開発の典型的な失敗を回避して成功確率を高めるために、

・ チーム外の専門家も巻き込みながら効率的なニーズ探索を可能にする、ニーズを定義するためのフレームワーク

・ フェーズ(ニーズ探索・特定、コンセプト考案・選択)ごとにリスクを低減しながら効率的な探索に役立つ調査・分析方法

・ 最終的なゴールを早期に設定、医療機器の事業化を進める中で事業化リスクに直結する可能性が高い規制、保険、知財対応などを後ろから逆算して早期から検討

など、さまざまな仕組みがプロセスに組み込まれています」(八木氏)

現場ニーズ発の医療機器イノベーションをけん引する人材を育成、およびエコシステム構築に向けて

「ものづくりは技術が先行しがちですが、医療やヘルスケア機器の開発では医療現場のニーズ発であることがとても大切です。そして、イノベーションを起こすために必要なヒト・モノ・カネのうち、モノとカネは集められても、ヒトを育てるには時間がかかる。そこで、我々はアカデミアとしてヒトを育成するため2015年にジャパンバイオデザインを立ち上げました」と八木氏は説明する。

ジャパンバイオデザインが実施しているフェローシッププログラムでは、まず、医療や技術、ビジネスといった多様なバックグラウンドを持つメンバーでチームを構成する。そして、バイオデザインプロセスに基づき、全く何もない状態から10カ月間でニーズ発プロジェクトを立ち上げ、解決策を考案、必要に応じて特許出願し、ビジネスプランを検討して事業化を目指す。プログラムについては、大阪大学、東京大学および東北大学で共同実施する部分と、独立して実施する部分により構成されており、医療機器イノベーションに関する豊富な知識、経験を有する国内外の専門家に外部メンターとしてご参画・支援いただいているとのことだ。

開始当初は、プログラム修了後に十分な支援が受けられないようになり、プロジェクトが停滞する傾向があり課題を感じていたという。日本だけでなく、世界中で実施されている類似したプログラムでも、修了後のプロジェクトの継続性が大きな課題であったようだ。そのため、プログラムの達成目標を修正、大阪大学バイオデザインでは修了後も必要に応じて、プロジェクト推進のためのメンタリング、資金の獲得、技術や人、支援組織へのマッチングなど様々なサポートを行っているそうだ。

「スタンフォード大学のプログラム受講者は、プログラム修了後、シリコンバレーのエコシステム内で知識・経験豊富なメンター、インキュベーターやアクセラレータなどによるさまざまな支援を受けることができます。しかし、日本では、エコシステム構築に向けた途中段階で、まだそこまで環境が整っておりません。そのため、豊富なイノベーション経験を持つ国内外の多様なメンターの方々のご支援を受けると同時に、少し先のフェーズに進んでいるプロジェクト支援を通じて得られた知識・経験・ネットワークを次世代の指導に生かすという形で、常にアップデートしています。また、現在は、プログラム修了後にジャンプスタートできるように、プロジェクトの継続資金を可能な限り早く獲得することができるレベルまで高めることを目標の一つとしています」

事業化に向け、知財で“足場”を築いて進んでいく

八木氏が担当している大阪大学のフェローシッププログラムでは、8年間で9つのプロジェクトが生まれ、4社が起業し、うち1社は買収、1社はVCからの資金調達に成功している。その他のプロジェクトについても、補助金などを獲得して起業に向けてプロジェクトを邁進している。

「実際に取り組んできて分かったのは、技術シーズをもとにした機器開発とは異なる部分があるということ。フェローシッププログラムでは、プログラム期間の半分程度費やして、ニーズの探索・特定を行います。この作業自体、とても重要でかつ大変なのですが、その後も安心はできません。問題を解決できるコンセプトをひねり出して事業化できるかどうか、暗闇の中で少しずつ“足場”を築きながら、歩みを進めていかないといけません。この足場のひとつとなるのが知財です」(八木氏)

ニーズを特定後、問題解決の視点で可能な限り数多くの多様なコンセプトを考案する。そして、取り組んでいるニーズとの整合性を確認した後、実現可能性や事業化リスク視点で総合的に評価してコンセプトを選択する。そのため、最初に必要な技術が手元にない場合も少なくない。そのため、さまざまな専門家を巻き込んでフィードバックを得て、より良いコンセプトに洗練・具体化させていくプロセスが必要不可欠となる。その際に、プロジェクトの価値や魅力を伝えて賛同者を集めたいが、特にリソースが不足する早期にアイデア段階の機密情報をどこまで開示すべきなのかという点は判断がとても難しい。そこで重要になるのが知財だ。

「ニーズ発イノベーションでは、特許などの知財の戦略的活用に関する検討がとても重要になると思います。例えば、独自のインサイトに基づくニーズに対して、臨床論文の調査・分析などにより高い実現可能性が見込めそうなアプローチや基本コンセプトを考案して簡単な検証ができれば、若干早期の段階であっても必要に応じて特許出願して開示できるようにすることで、必要な人・企業の巻き込みや資金獲得のためのアピールに活用できる場合があると思います。そして、公開までの期間について、技術をかためるだけでなく、マーケティングにより事業性の検証を進めるという考え方をすることもできると思います。もちろん、機密情報を秘匿しながらプロジェクトをうまくアピールしたり、NDA活用などの方法もありますが、状況に応じて適切に使い分けた方が良いように思います」

ちなみに米国では、通常の特許出願に先立ち出願日を比較的容易に確保することができる仮特許出願制度(Provisional patent application)があり、シリコンバレーのスタートアップは、必要に応じて仮出願することで自分たちの権利を守りながら、効率的にプロジェクトを推進しているそうだ。

より良い医療を現場に早く届けるために知財を確保、事業化する

八木氏は、ニーズ発イノベーションを目指す開発から生まれる知財は従来の研究開発から生まれるものとは異なる場合があるので、アカデミアでの取り扱い方も注意が必要、という考えだ。

「アカデミアにおける知財の確保は、研究開発された技術を守ることが最終目標ではないと思います。さらに、生み出された技術が世の中の問題解決に活用されて価値が生まれ、サステイナブルに価値提供するシステムが構築される、つまり、事業として成り立たせること、そして、その結果として収益が生まれて大学に返ってきて次の発展に活かされる、ということではないでしょうか。

従来の補助金などに基づいた長期間の研究開発で生み出された技術は、十分な人的リソースと資金が投資されており、技術的な完成度が高い場合が多いと思います。一方で、優れた技術なのになかなか事業化されない、そもそも最初に想定していた市場では事業としてなりたたない、良い応用がなかなか見つからない、企業が欲しいと考えるような事業化指向の知財になっていない、といった問題を抱えている場合も少なくありません。

一方、ニーズ発イノベーションは、目的(事業化)に向かってスピード感を持って仮説検証して確度を高めながら進めるという側面があると思います。まだ事業の足場を組んでいる段階なので、従来のアプローチと比較して技術的な検証は十分ではなく、事業として確実に成功するかどうか分からないという場合もあります。そのため、ニーズ発イノベーションの知財活動を支援する際には、技術のみを評価するのではなく、事業化視点でその可能性についても評価、必要に応じて支援を強化するなどの対応が必要なのではないでしょうか。

どちらが良い、悪いではなく、こうしたプロジェクトの特性による違いを明確に認識した上で知財を取り扱わないと、イノベーションをつぶしてしまう恐れがあるのではないかと思いました。そのため、今後は、このような特性を踏まえた知財の目利きが重要となり、必要に応じて同時に事業化の支援を行うことでプロジェクトの成功確率を高めることができるのではないかと考えています」(八木氏)

ニーズ発開発は日本の大学でも広がってきているが、ニーズ発の知財の特性についてよく理解して対応していく必要がありそうだ。また、アカデミアや医療分野では事業化に対して、ネガティブなイメージが残っている場合もあるという。

「素晴らしいニーズがあったとしても、技術がなければ解決できません。また、たとえ素晴らしい解決策を考案したとしても、事業として成り立たなければ、その価値を現場に届けることはできません。事業として成り立たせるためには、競合に対する差別化、優位性を持つことが重要となります。そのため、特許取得などによる知財の保護は、医療行為を独占して制限をかけるという目的ではなく、他分野と同じく、競合に対する優位性を持って事業として成り立たせる、言い換えると、開発された医療機器により生み出される価値を世界中の現場にサステイナブルに届けるシステムを構築するために、とても重要であると思います」と八木氏は強調する。

誰もが質の高い医療にアクセスでき、健康に暮らしていくために

ジャパンバイオデザインの設立から8年。プログラムは日本の環境に合わせた支援内容へと少しずつ進化しているという。

「プログラムを立ち上げた頃とは、イノベーションに関する環境が大きく変わってきていると感じています。バイオデザインやニーズ発医療機器イノベーションに関する認知も広がりました。補助金や助成金も充実し、恵まれた環境になってきています。ジャパンバイオデザインの教育コンテンツも日本の環境に合わせて改良し、フェローシップ修了生がさまざまな補助金などを獲得して、プロジェクトを加速させています。

一方で、育成する側として、メンタリングの難しさを感じています。ビジネスではサイエンスとは異なり、答えのない問題に取り組むことが多くなります。そして、周辺環境は常に変化しており、ある一時点の知識や成功体験が次の瞬間に利用できるかどうかも分からない。このような状況で、どのような情報をどのように提供・どこまで支援していくべきなのかについては、今後も検討が必要であると考えております。

また、次の段階として、起業ではなく、事業としての出口に向かって、支援する側の充実、必要に応じて、国内外の適切なメンターや支援リソースにシームレスに連携・接続でき、必要な人材を育成する場を整備していく必要があると考えております」(八木氏)

最後にこれからの展望について伺った。

「本分野で挑戦したい人が正しいコトを正しいやり方で挑戦できるようにしたい。医療機器開発は、医療だけでなく工学や法律なども深く関わっており、ある意味、誰でも世界を変えうる分野なのでどんどん広げたい。そのため、本分野に関心を持つさまざまな専門性を持つ方が必要な情報・ノウハウへ十分にアクセスできるようにする必要があると考えています。ニーズ発イノベーション分野では、研究開発から事業化につなげる活動内容や、やってみるとあまりうまくいかなかった事例などは特にとても大きな学びになると思います。そこで、日本バイオデザイン学会などの場や活動を通じて、ニーズ発医療機器イノベーションに関する情報・ノウハウを蓄積、共有できるような形にしていきたいと考えております。

図3.正しいコトを正しいやり方で挑戦し、ニーズ発医療機器イノベーションを目指す

海外では、『ヘルスエクイティ』という言葉を最近よく聞きます。これは、誰もがフェアに適切な健康状態を獲得するための機会を持っているという意味です。問題解決による価値創造は、もはや当たり前。加えて今後は、アクセシビリティ、すなわち、高齢者でも大人でも子どもでも、どの国・地域でも、高品質な医療にアクセスして高いレベルの健康を享受できるようにすることを意識する必要が出てくるのではないかと思います。

今後の方向性については、ユーザ理解をさらに深め、より大きな価値と高いアクセシビリティを達成することが可能なニーズ発医療機器イノベーションを実現することで、それぞれの人が自分にとって身体的、心理的、社会的に『ウェルビーイング』な状態を実現できるように貢献したいと考えております」