「失敗を恐れず」宇宙へ挑む。技術を持った企業が日本の宇宙事業に関わる可能性

「SPACETIDE 2023」パネルディスカッション 今後10年間の日本の国家宇宙戦略レポート

国家安全保障戦略とも深く関わる宇宙利用

石田氏:皆さん、ありがとうございました。これまでの宇宙基本法をご覧になってきた皆さんから見ても、大きな変化があったのが第5次宇宙基本計画だったことがわかりました。もう少し、個別のことを聞いていきたいと思います。

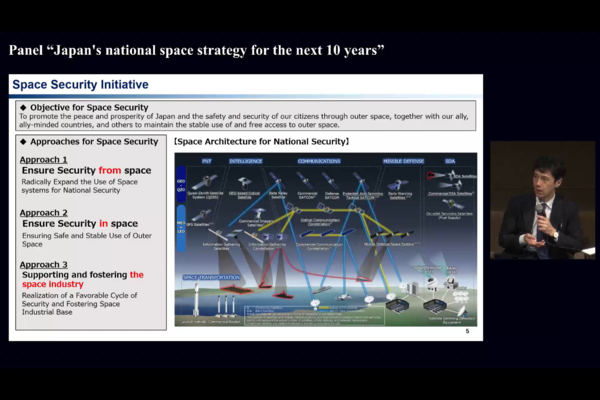

先ほど、坂口さんも言及されていた「Goal and Future Vision」のゴール部分について、もう少し深掘りしていければと思います。4つのポイントが言及されていた中で、Ensure Space Securityが1点目に掲げられています。この基本計画とは別に、「宇宙安全保障構想」というものも政府から発表されています。坂口さんに、宇宙安保における日本の重要論点とはどういう点なのか、産業界に対する期待もあわせてもう少し詳しく伺えればと覆います。

坂口氏:2022年末に国家安全保障戦略がまとめられました。この中に、「安全保障の宇宙利用を拡大していく」と言及され、具体策をしっかりまとめようと議論を行いました。

背景として、ロシアのウクライナ侵略、アジア太平洋地域の安全保障環境が非常に流動化しているといったことがあります。我々の生活もかなり宇宙空間利用に依存した部分があり、サイバー空間の安全保障とともに、宇宙空間の安全保障の重要性も増しています。こういった安全保障は、当然国がやるべきことではありますが、国だけでなく民間サービスも活用したうえで、安全保障の全体像を打ち立てていくべしということとなりました。それによって安全保障と経済、産業界が相互に還元し合い、好循環を生み出していけるのではないかと。そういう観点から構想をまとめてございます。

アプローチは3つあります。1つは宇宙からの安全保障、Ensure Security from spaceです。宇宙空間で衛星などを利用し、さまざまな情報を取得することができます。測位衛星のようなものもあれば、情報収集衛星、地球観測衛星、またいろいろな通信衛星での情報交換などを活用し、宇宙から地上を見て、安全保障に必要な情報を取得し、伝えていく。そういったことをしっかりやっていくというのが1つめのポイントです。

2つ目は、Ensure Security in space。これは宇宙における安全保障です。宇宙空間の安全保障も、例えばロシアや中国が衛星破壊実験を実施し、それを踏まえ宇宙空間のデブリが増えて、宇宙空間のサスティナビリティの脅威が明らかになっています。こういったものをどうしていくのか、そのために宇宙利用の国際的なルールみたいなものをしっかり考えていかなければいけないことも明らかになってきました。宇宙において責任ある行動を各国がやっていかなければならないし、実際に宇宙交通管理のようなものも国際的なルールを考えていかなければならない。そこで日本もしっかりした役割を追っていくという内容になってございます。

3つ目は、Supporting and fostering the space industry。日本の産業界もさまざまな宇宙利用、宇宙開発がさまざまに拡大している中で、国の安全保障においてもそういったものを活用していくということです。活用することで、宇宙の安全保障がより確実になり、安全保障が確実になれば民間にとっても安心して利用できる環境になる。好循環が生まれることになるといったことをまとめております。

こうしたことを自立的にやるためには、国の機関ロケットを中心に、自在に打ち上げられるようにすることが必要です。地上システムもしっかり整備していくことを今後10年かけてやっていくということを構想としてまとめています。

ただし民間との関係では、留意すべきポイントがいろいろあります。1つは、相互互換性をきちんと保つことです。これは衛星単体で運用するだけではなく、安全保障にも貢献しなればいけない。安全保障という点では、抗堪性を持つことも必要です。単一の衛星だけでは万が一故障した時にどうするのかということになりますので、多重化するという観点も必要となります。

そしてセキュリティについて考慮することも必要です。きちんとルールを作り、そのルールのもとであればしっかりと安全保障上の漏洩がないことが確保していく。このルール作りを国だけでなく、民間とも協調しながら議論し、作成していくことが求められます。