ビジネスモデル転換を迫られる素材メーカーで生まれた情報事業 スタートアップとのコラボを進める三井化学が考えるエコシステムとは

三井化学株式会社 理事 新事業開発センター センター長 善光 洋文氏

この記事は、特許庁の知財とスタートアップに関するコミュニティサイト「IP BASE」(外部リンクhttps://ipbase.go.jp/)に掲載されている記事の転載です。

三井化学株式会社は、1912年創業の日本を代表する総合化学メーカーだ。現在は、モビリティ、ヘルスケア、フード&パッケージング、基盤素材、次世代事業の5つの事業領域を中心に展開している。同社のコーポレートベンチャーキャピタルの立ち上げから携わり、国内外のスタートアップとの多くのオープンイノベーションによる新事業の創出を手掛ける、新事業開発センター長の善光 洋文氏に、同社の新規事業への取り組み、スタートアップエコシステムにおける同社の役割について伺った。

三井化学株式会社 理事 新事業開発センター センター長 善光 洋文(ぜんこう・ひろふみ)氏

1991年京都大学工学研究科高分子化学専攻修士課程修了後、三井東圧化学(現、三井化学)に入社。自動車用材料開発、精密射出成型、電子・情報材料用フィルムのプロセス開発を担当。2002年成形加工学会青木固技術賞を受賞。2009年より三井化学ファブロ(現三井化学東セロ)にて産業用・食品用フィルム・シートの開発に従事。2016年三井化学東セロ新事業開発室長を経て、2017年三井化学次世代事業開発室長、2020年より新事業開発センター長として新事業の創出を担当。専門はポリマーレオロジーおよびポリマー加工プロセスエンジニアリング。

石油化学製品中心から4事業領域へビジネスモデルを転換

三井化学株式会社の歴史は、明治の三井炭鉱の石炭化学事業から始まり、戦後は石油化学事業で発展してきた。2006年までは石油化学事業が営業利益率の70%以上を占めていたが、同事業は原油価格に影響されやすくボラティリティーが高い。

そこで、事業ポートフォリオの変革を目指し、モビリティ、ヘルスケア、フード&パッケージング、次世代事業の4つの事業領域をターゲット事業として、ビジネスの転換を図っている。現在は、営業利益1000億円のうち約73%が石油化学事業以外であり、2025年にはその割合を86%まで伸ばし、営業利益2000億円を達成することを目標に掲げている。

新規事業創出への取り組みの手段のひとつがCVC活動だ。

善光氏は、入社後25年間、研究者として勤務し、3年前から次世代事業開発室 室長として新事業の創出に取り組んでいる。

「CVC機能をどうやって立ち上げよう? というところから始まりました。まずは、既存事業の枠を拡げながら、新事業を開拓していくという、両輪でのオープンイノベーションを進めています」(善光氏)

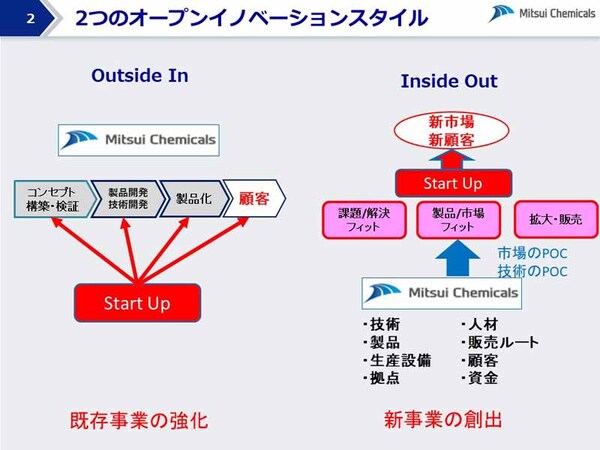

同社では、オープンイノベーションの形として、アウトサイドイン型とインサイドアウト型の2つに区別している。

アウトサイドインは、既存製品にスタートアップの新しい技術を取り入れて、既存事業の強化を図るのが目的。一方、インサイドアウトは、スタートアップに自社技術や材料、設備、販売ルートなどのリソースを提供し、新しい市場を開拓する形だ。

アウトサイドイン型の事例としては、大阪大学発ベンチャーの化学メーカー、マイクロ波化学と提携し、電子レンジの加熱原理であるマイクロ波を用いて、化学製品を効率的に生産する技術の開発に取り組んでいる。一方のインサイドアウト型では、三井化学のもつ樹脂と金属を接合する技術「ポリメタック」を新たなドローンの超軽量骨格として提供する、といった事例が挙げられる。

素材サプライヤーからコンサルティング事業やデータベースを提供する情報サービスへ

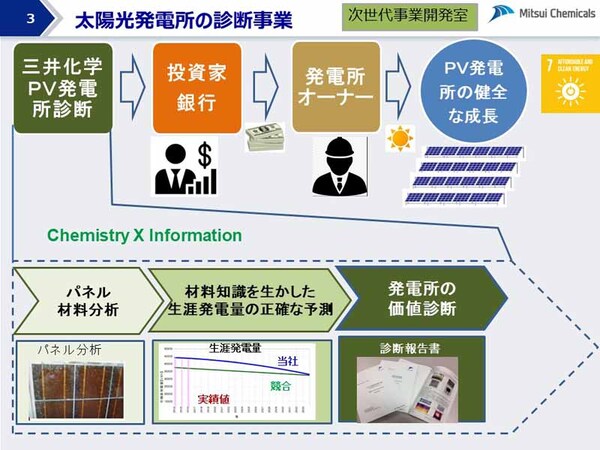

新事業では、社会課題への取り組みも進めている。近年は、世界中で大規模な太陽光発電所が建設されるようになったが、安価な海外製太陽光パネルは耐久性が問題となっている。三井化学は、1980年代から太陽光パネルに使用する封止シートを世界に先立って開発し、35年以上の実績をもつ。

「太陽光パネルは20年間もの長期にわたって発電できる必要があります。我々には30年間の実績があるので、沖縄から北海道まで国内に長く設置されていた太陽光パネルを回収して、劣化状態を調べ、新たに長期間劣化しない封止シートを開発しました。これは従来型事業での新製品ですが、この際に素材を販売するだけでなく、開発したパネルの寿命を予測する計測技術を使い、太陽光発電所の将来20年間の発電量を予測する事業を始めました」(善光氏)

愛知県田原市のメガソーラー「たはらソーラー・ウインド発電所」では、4つのメーカーによるパネルを設置し、それぞれの発電量や劣化状況を計測。さらに太陽光パネルの診断ノウハウを持つドイツのスタートアップ・PI Berlin社とも提携し、本格的にコンサルティング事業を展開している。

「新たに発電所を建設する場合、融資する銀行としては、20年間でどれだけ利益が出るのかを知っておく必要があります。その際に、弊社が診断の依頼を受け、発電所の地形や日照量などから、20年間の総発電量のレポートを作成します」

このようなモノ売り型ビジネスから、データを売るビジネスへ転換は、上述したそれぞれの分野で意識されている。

バイオ系では、細菌感染症の原因菌を短時間で検査できるPCR試薬キットを富山大学と共同で開発。これは三井化学が開発した酵素が用いられている。従来であれば酵素を研究機関や製薬会社に提供するところだが、新事業では、細菌を同定するためのデータベースを自ら作成し提供しているのが特徴だ。

またICT分野では、2019年にプリント基板を製造する東大発スタートアップのエレファンテック株式会社と業務提携。エレファンテックは、インクジェットプリンターを用いて、手軽にフレキシブルプリント基板を製造する技術を持つ。この技術を三井化学のクリーンルームに誘致し、月間最大5万平方メートルの量産を担う工場を構築する。同時に、三井化学側からも素材技術を提供し、新しいインクジェットの材料を共同開発しているそうだ。

そのほか、IoT介護支援システムを開発する株式会社ZWorksとの提携による、介護施設の見守りセンサーの開発、名古屋大学・東京大学の研究グループと共同で緑内障の手術練習用の眼球モデルを開発するなど、幅広い分野で新事業開拓に取り組んでいる。

これらの事例を見ると、あたかも自社の既存事業を拡大するためのパーツを集めるかのように戦略的に提携を進めてきたように思えるが、現実はそれほど簡単ではないそうだ。独自のネットワークを構築して地道にスタートアップを探し、トライアンドエラーを繰り返していくうちに、そのいくつかが結果的に新しい事業につながったのだという。

「我々はベンチャーキャピタルにも出資をしていますが、VCは必ずしも我々にマッチしたスタートアップを探してくれるわけではありません。新事業の創出につなげるには、やはり自分たちで探し続けることが必要です。

最近は、我々が直接組むにはまだ早いけれど、将来性を感じるスタートアップをVCに紹介して、VCから出資してもらうパターンもあります。その後、弊社が直接出資できれば理想的ですが、それなりに時間がかかります。材料系のビジネスは事業化までに10年くらいかかるので、早くやればいいわけでなくて、本当に事業として独り立ちできるかどうかの視点が大切です。お見合いと結婚のようなものですね」

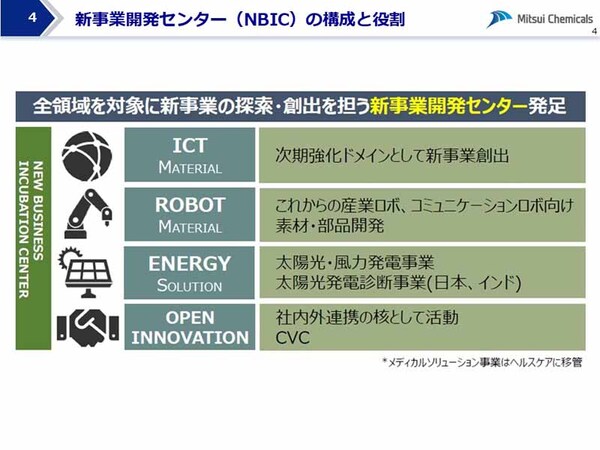

2020年4月の同社組織改正では新事業創出を加速するため、新事業開発センターを新設し、オープンイノベーション推進室、ICT材料事業推進室、ロボット材料事業開発室、エネルギーソリューション室が管下に設置された。新しい事業だけなく、既存事業へとEXITするアーリーステージの事業も対象とする開発体制が整ったことで、今後さらに事業領域を拡大していく計画だ。

CVCから見たスタートアップの知財戦略

善光氏によれば、CVCとして出資のみを行うケースでは、出資先の持つ知財の価値判断は、知財部をいれて評価しているとのこと。とくに医療・ライフサイエンス関連は知財で将来価値が決まるため、専門領域の弁理士に査定をしてもらうこともあるそうだ。

CVCとして出資先スタートアップの知財はどのように見ているのだろうか。

「コアな知財を持っている場合、それを守れるかどうかの判定やアドバイスをして、一緒に特許を出すこともあります。また、業務提携する相手の知財が弱い場合は、弊社の知財を使ってフォローします。スタートアップは、コアとなる基本技術の特許を1つか2つ持っているタイプが多い。我々大手は、いろいろなアプリケーションを出すことでトータルな知財の強さを保つことができています。同様に、スタートアップ側からもアプリケーションと組み合わせた特許を出願し、知財を補強するようにしています」(善光氏)

スタートアップと話をする際も、最初に「その技術は何の課題を解決するものなのか」を尋ねるそうだ。

「ディープテック系は、『この技術は何にでも使えます』という人が多いが、それではダメ。大企業であれば全方位戦略が取れるが、スタートアップは、局地戦にもっていかないと勝てない。何に強みがあり、どのセグメントを攻めるかを真剣に話し合います。その結果、攻めるべき領域に弊社のアセットが活かせないと判断すれば、それをもつ他社を推薦することもあります。このようにしてスタートアップとの関係性もつくり、我々の訓練もしながら、エコシステムの構築に貢献していきたいと思っています」

既存事業は、市場とのマッチングやバリューチェーンが既に構築されているが、新事業にはそれがなく、新たに見つけ出さなくてはならない。IT系スタートアップであればネットや口コミで広げられるが、ディープテックの場合、最初のセグメント設定が重要だ。

では、スタートアップがCVCと話すときには、どのようにアピールするのがいいのだろうか。

「CVCには、こういうアセットが欲しい、などと足りないものをストレートに伝えてほしいですね。スタートアップから見たら、化学メーカーはどれも一緒に見えるかもしれませんが、実際にはそれぞれの会社ごとに得意な分野がありカバーしている領域が違います。うちがふさわしくなければ、他社を紹介することもできますし。提携先には、弊社のもつ装置や設備を使っていただいたり、弊社の社員を派遣したり、逆にスタートアップ側から弊社側に来てもらうこともあります」

微生物・培養細胞・微細藻類などの育種・培養技術を有し、その技術を産業活用するバイオベンチャー企業群“ちとせグループ”とのオープンイノベーションでは、事業創出だけでなく、人材育成も兼ねて、三井化学の社員を共同で事業開発を行う子会社の社長として出向させている。

「大企業の問題点は、研究開発、製造、販売の3つの部門が完全に分断されており、専門化しているところです。スタートアップの新事業では、すべてを経験できます。大企業にもこれらすべてを自分事として考えられる人材がいないと、今後新事業が育たない。その経験をさせるために人材を派遣しています」

新事業開発センターをインキュベーションのハブに

今後は、新事業開発センターをインキュベーションのハブとして、研究者がやりたい開発の成果を事業化へつなげていくのが目標だ。

「自社内で新事業を生む流れができれば、経営人材の育成にもなります。小さくても研究開発・製造・販売という創る・造る・売るのセットすべてを経験しながら事業を立ち上げていく人材を生み出していきたい。その経験をした人がまた次の人材を育てることにより継続的に新事業を生み出す人材を育てていくという野望をもっています」と善光氏。

最後に、日本のエコシステムに足りないものを聞いた。

「日本のディープテックのスタートアップは技術がよくても販売戦略が弱い。米国のスタートアップには、CMO(最高マーケティング責任者)がいますが、日本はCMO人材が圧倒的に不足しています。エコシステムとして、誰にとって価値があるのか、どこを攻めるのかを見つけられる人材を育てていく必要があるでしょう」(善光氏)