ACALL、アトラシアン、Netskope、NTTデータイントラマート、日本経済新聞社など登壇

チームの生産性を向上させるSlack連携、パートナー5社がデモ披露

2019年03月25日 09時30分更新

ノーコードで業務に埋め込めるintra-martでのSlack利用

NTTデータイントラマート開発本部の榎本潤氏のセッションは「業務プロセスとSlackを繋げてビジネスを加速させる」。NTTデータイントラマートはNTTデータグループ企業で、社内ベンチャー制度から事業がスタートし、2000年に設立された。業務改善プラットフォームの「intra-mart」というパッケージ製品を開発・販売しており、ワークフロー市場で11年連続で第1位を獲得。2018年6月時点で6000社以上に導入されている。

NTTデータイントラマート開発本部の榎本潤氏

intra-martでは、業務アプリに必要な部品をドラッグ&ドロップで配置すれば、ローコード・ノーコードで画面を作成できる。400を超える部品を利用することで、簡単にワークフローを構築することが可能だ。

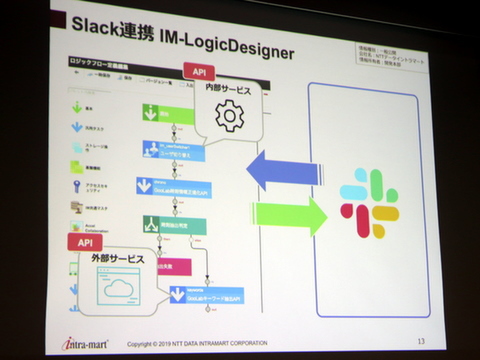

たとえば、コミュニケーションの中から業務が発生することもあるが、そんな時でもSlackの会話の中から業務プロセスを自動的に開始するといった連携ができる。条件分岐もでき、何らかの意思決定が必要となるシチュエーションに、Slackと連携して承認操作を行なえる。実際に、その連携部分のデモが披露された。

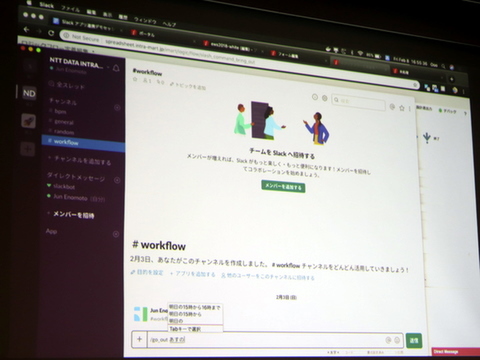

intra-martにはSlackとの連携部品も用意されており、ノーコードで業務システムに組み込むことができる。試しに、Slackに「/go_out XX日XX時からXX時まで打ち合わせのため外出します」と入力してみる。日本語の日付の表現は多様なので、まずはロジックフローで日付の正規化を行う。その後、Slackからintra-martユーザーに切り替えてPCワークフローの申請を出し、スケジュールを登録して終了するという流れが自動で行われるのだ。途中で、上長の承認フローも入れるのも簡単に入れられる。

「弊社の製品は特定の機能に特化したSlackとの連携というわけではなく、お客様ごとの業務で使っていただく中で、Slackとつなげて様々なコミュニケーションやコラボレーションを実現するためのパッケージとなっています」(榎本氏)

ドラッグ&ドロップで部品を並べるだけで業務のワークフローを構築できる

Slackに外出予定を入力するだけで、申請やスケジュール登録が自動で行なわれる

GitHub連携やSlack活用を進める日本経済新聞社

最後は、日本経済新聞社デジタル事業 デジタル編成ユニットCPO室 部長の重森泰平氏による「日経電子版の内製開発への取り組みとSlackの活用事例」のセッション。重森氏は紙ではなく、電子版の企画・開発を担当している。

日本経済新聞社 デジタル事業 デジタル編成ユニットCPO室 部長の重森泰平氏

日本経済新聞社は創業140年の老舗で、最近はイギリスの「フィナンシャル・タイムズ」を買収してニュースになった。新聞の購読数はこれから増えることは見込めないので、デジタルトランスフォーメーションを推進しているという。9年前から電子版をスタートさせ、現在は有料会員数が65万人を超えた。これは、グローバルでデジタルメディアの購読者ランキングで世界トップ5となる。ちなみに、上位は「ニューヨークタイムズ」「ウォールストリートジャーナル」「ワシントンポスト」「ファイナンシャル・タイムズ」となる。

「メディア企業でコンテンツを作っていればいいという時代ではないなと実感しています。我々自身もテクノロジー企業にならなければいけないということで、プログラマーを採用して、ユーザーに近いところは内製化しています」(重森氏)

社内でのSlack活用シーンとしては、Githubと連携し開発の効率をアップさせている。通知が届くようにするのは当然として、コードレビューをお願いする際、通常はチャンネルに投稿されるが、AWSを経由させて独自に作りこみ、個人別にお願いするようになっている。エンジニアにとっては1クリックでも少ない方がいいということで、ほとんどの作業をSlack上でできるようにしているそう。さらに、Slackコマンドで、AWSのコンテンツにアクセスできるようにしている。新聞社なので1日900本の記事が出るそうだが、いちいちCRMにログインしなおさなくても、Slack上からサクッと確認できるのだ。

開発者はユーザーに直接向き合う機会が少ないので、アプリのレビューなどをSlackに飛ばすチャンネルも作っている。アプリストア以外にも意見募集コーナーなどからも、通知を集約しているとのこと。エンジニアが顧客視点を持てるユニークな取り組みだ。

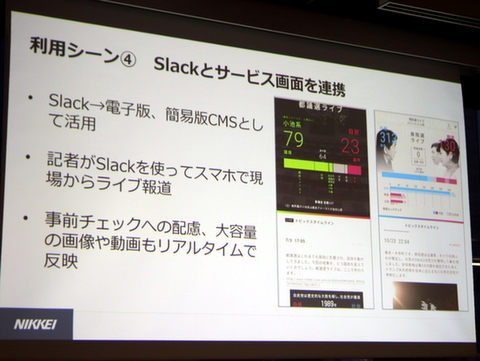

現場の記者がスマホで写真や動画を撮影したり、原稿を書いたものをSlackからパブリッシュする取り組みも行っている。簡易的なCMSとして活用しているそう。Twitterでも似たことができるが、投稿したものがダイレクトに公開されてしまうのはリスクがある。Slackであれば、デスクが見て承認してパブリッシュするというフローを構築しているという。すでに、都議選や参院選のライブで使ったそうだ。

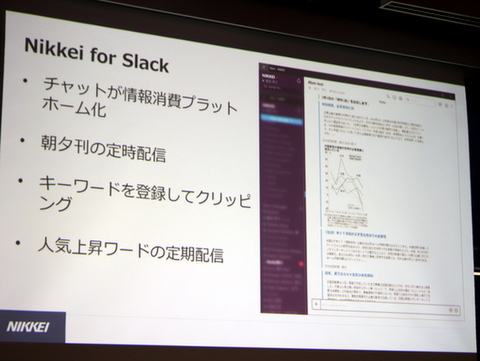

「Nikkei for Slack」というサービスも作っている。ストアからダウンロードできるチャットボットで、ニュースがチャンネルに届くようになる。キーワードを登録して、関連ニュースをいち早くSlackで確認することが可能だ。

いろいろな業務にSlackを活用している

「Nikkei for Slack」という記事配信botを公開している