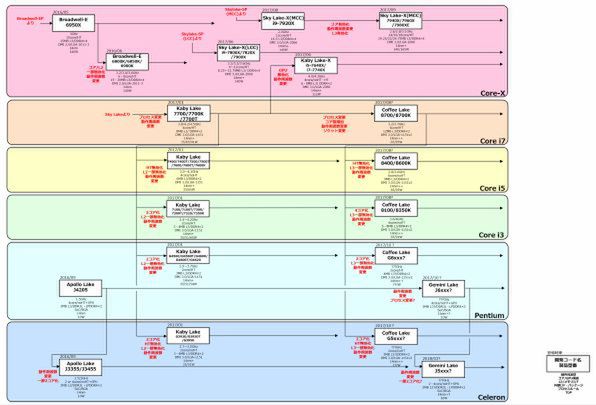

今回は、動きのあったインテルCPUのロードマップアップデートをお届けしよう。

Ryzen 5に加えてRyzen 3まで市場投入され、インテルのデスクトップCPUのシェアが一時的にではあるが20%以上喰われたという報道もあってか、インテルも急速にロードマップを書き換えた。

ちなみにこのシェアはPassMark Softwareが提供するデータで、同社のベンチマークを「その期間に使った」CPUを集計してのデータなので、必ずしも「その期間に購入した」という意味ではないのだが、そうは言っても2006年Q1から2016年Q4までのAMDのシェアは一時的に停滞かわずかに増加はあっても、長期的トレンドは単純減少だったのが、2017年Q1から急に上昇傾向のトレンドを見せているのは、インテルにとって見逃せないのは当然であろう。

ましてやThreadRipperの深夜発売が行なわれる(盛り上がるには、あまりに高価すぎという気は確かにする)といった具合に、インテルの横っ面を引っ叩くようなイベントが続くだけに、もちろんインテルも殴り返したいところだろう。

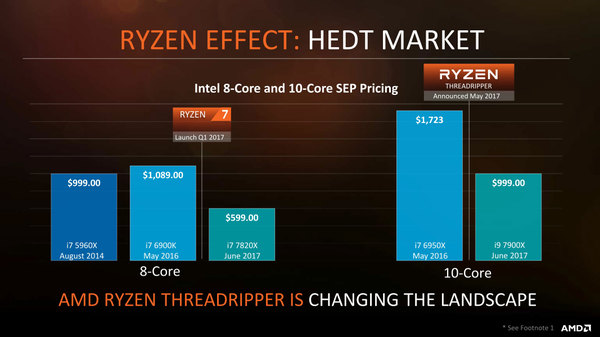

下の画像は、7月に開催されたTech DayでAMDのJim Anderson氏(SVP&GM, Computing & Graphics)が示したものだ。実際のところインテルのCPU価格が下がったのは否定できない事実であり、こうした動向はインテルの利益率を下げる方向にしか作用しない。となれば、なんとしてもAMDの新製品を打ち負かしたいのは当然だろう。

12コア以上のCore-Xシリーズについて

スペックおよび発売日が決定

ということで、8月には大きく2つの動きがあった。まず米国時間の8月8日、Core-Xシリーズのラインナップのうち、詳細が未公開(価格のみ発表)だった12コア以上の製品について、スペックおよび発売日が発表された。

まず12コアの「Core i9-7920X」が8月28日に発売され、14~18コア製品は9月25日発売とされる。

こちら、6月の時点では「年内に発売できれば……」といったやや弱気の見解がインテル周囲からは聞こえてきており、それもあって実際には今年第4四半期の発売と推定したのだが、ThreadRipperが単にPaper Launch(発表だけして、出荷はずっと後)ではなく、実際に製品が出荷されるということもあってか、がんばって1四半期前倒しを実現した。

ちなみに価格そのものは改定されておらず、ハイエンドのi9-7980XE(1999ドル)とThreadRipper 1950X(999ドル)はダブルスコアという結構な価格差があるので、価格性能比でこれを埋めるのはかなり大変な気がするのだが、ここにインテルはどんな技を持ち込むのか? というのが1つ目の見所だ。

2つ目はジサトライッペイ氏も指摘しているが、AMDとインテルでは為替レートに大きな差があり、こと国内に関しては「ThreadRipper 1920X」の競合が「Core i9-7900X」に、「ThreadRipper 1950X」の競合が「Core i9-7920X」になってしまいそうなことだ。

これは今後AMDが国内で価格改定を可能にできるかどうか(これは為替予約などの関係もあるため、そうそう簡単に変更できる問題ではない)にも絡んでくる話であるが、Core i9-7920Xやその上位製品の発売までにAMDがなんらかの手を打てるか、それともこのまま来年まで行くのかが2つ目の見所となるだろう。

余談であるが、米国におけるRyzen 7 1800XのAmazonでの税抜価格は418.99ドル。日本のAmazonでは税込5万7813円(どちらも8/11調べ)となっており、税抜価格での為替レートは127.76円/ドルとなり、現在のThreadRipperよりはだいぶ安い。仮に128円/ドルにすると、ThreadRipperの価格は以下のようになる計算で、現在よりも1~2万円ほど下がることになる。

| Ryzen ThreadRipperの価格 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| モデルナンバー | 1ドル128円換算 | 日本での実売価格 | ||||

| ThreadRipper 1950X | 12万7872円 | 14万5800円 | ||||

| ThreadRipper 1920X | 10万2272円 | 11万5800円 | ||||

| ThreadRipper 1900X | 7万272円 | 未発売 | ||||

現在のThreadRipperはご祝儀相場的なものもあり、10月あたりにはこの水準まで下がることを仮定したほうがいいかもしれない。そうなるとCore i9-7820Xの競合がThreadRipper 1900X、Core i9-7900Xの競合がThreadRipper 1950Xというあたりに落ち着くことになるだろう。

この連載の記事

-

第794回

デジタル

第5世代EPYCはMRDIMMをサポートしている? AMD CPUロードマップ -

第793回

PC

5nmの限界に早くもたどり着いてしまったWSE-3 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第792回

PC

大型言語モデルに全振りしたSambaNovaのAIプロセッサーSC40L Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第791回

PC

妙に性能のバランスが悪いマイクロソフトのAI特化型チップMaia 100 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第790回

PC

AI推論用アクセラレーターを搭載するIBMのTelum II Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第789回

PC

切り捨てられた部門が再始動して作り上げたAmpereOne Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第788回

PC

Meteor Lakeを凌駕する性能のQualcomm「Oryon」 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第787回

PC

いまだに解決しないRaptor Lake故障問題の現状 インテル CPUロードマップ -

第786回

PC

Xeon 6は倍速通信できるMRDIMMとCXL 2.0をサポート、Gaudi 3は価格が判明 インテル CPUロードマップ -

第785回

PC

Xeon 6のIOチップレットには意地でもDDR5のI/Fを搭載しないインテルの強いこだわり インテル CPUロードマップ -

第784回

PC

Intel 3は300~500MHz動作周波数が向上する インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ