次期GPUの出荷は2016年の第1四半期ごろ

4月のGTC 2016で発表か?

充分なウェハーを確保できないと、製品の発売も遅れてしまう。これを回避するには? というと、16FF+を使わないことである。すでにこれには先駆者がいる。それはQualcommの「Snapdragon 820」である。同社の9月2日のブログエントリーでははっきりと、“Kryo is being manufactured on the latest 14nm FinFET technology and is designed to reach speeds up to 2.2 GHz”とある。

KryoはSnapDragon 820で利用される、ARM v8Aアーキテクチャーベースの独自CPUであるが、これが14nmのFinFETプロセスを使い、2.2GHz駆動を達成できることがうたわれている。やはりSamsung/GlobalFoundriesの14LPEを利用していると目されている。

理由は上に述べた通りで、TSMCの16FF+を待っていると、必要な製品量を確保するのが遅くなりそうだからということに尽きる。そしてNVIDIAもこれに賭けたらしい。

16FF+を使わない決断の結果として、PK100とPK104のどちらが先に出てくるかがまた微妙な感じになってきた。

当初はPK104が先行しており、後追いの形でPK100が登場というこれまでの流れに沿う形が予定されていたが、Samsung/Globalfoundriesの14LPEを使う場合、実際に量産品が出てくるのは早くて2016年の第1四半期中ということになる。

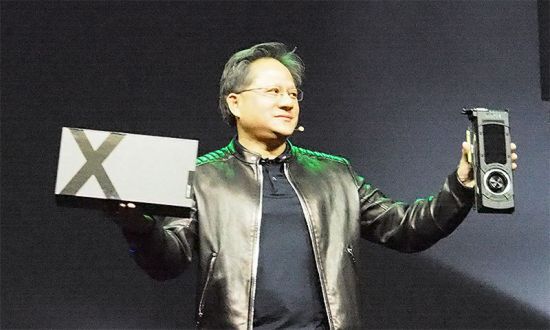

もしPK104が先行したとすれば、PK100が出てくるのはそこから1~2四半期後になるだろう。問題は2016年4月にGTC 2016が開催されることだ。

従来NVIDIAはGTCにおいて新しい製品を発表してきたわけで、今回はPascalベースのハイエンド品がここに登場すると見られている、だとするとPK104ではなくPK100を先行させないと帳尻が合わなくなる。

これに絡むのはPK100とPK104の差別化の問題である。もちろん構成的にはまったく違うと予想される。CUDAコア周りの構成が基本的にMaxwellと同じと仮定すれば、PK100では5000以上のCUDAコアが利用可能になると思われ、一方PK104は3000個台と思われる。

またPK100はHBMを4スタック接続し、1.2TB/秒の帯域と最大32GBのメモリー容量が(技術的には)可能な一方、PK104は多くて2スタックの接続で、帯域/メモリー容量共にPK100から半減すると思われるが、そうしたものとは別にTesla向けとGeForce向けの差別化の要因をどこに置くかという話である。

Keplerの世代では倍精度浮動小数点のサポートの有無がこれにあたったが、Pascalはこの点ではMaxwellを継承しており、倍精度浮動小数点の性能は非常に低いと思われるので、ここでの差別化は難しい。

1つの違いはNVLinkのサポートで、GeForce向けは最大2ないし4に限られ、Tesla向けは最大8という構成を許すと思われるが、それ以外に半精度浮動小数点演算をサポートするか否かが新たな差別化要因になりそうである。

つまりPK100は半精度浮動小数点をサポートするが、PK104はこれをサポートしない(あるいは回路を持たない)可能性がある。

もしこの推測が当たっていれば、GTC 2016ではどうしてもPK100が必要になる。この場合、まずハイエンド向けにPK100ベースの製品が出て、次にPK104ベースの製品が後追いで投入される、ということになるだろう。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ